一个世纪前,1922年3月,圣雄甘地因为在他的周刊“年轻的印度(Young India)”发表了三篇文章而被控以颠覆罪名遭拘捕。他在第一篇文章中写道:“大英帝国以有系统地剥削地球上体力较弱的种族和施展暴力而起家。如果有一位以公义统辖宇宙的天主存在的话,这个帝国必不能长久”。在第三篇文章中他公然宣称:“我们要推翻(英国)政府,迫使它听从人民的意愿”[1]。

1922年3月18日:大审判

三月18日甘地受审。他在法官面前声明自己是“农人和织布工人”,因唆使人民对英国政府采取“不合作”态度和煽动人民疏远英国政府而有罪,因为“英国根据法律在印度设立的政府以剥削民众为目的。…我确信,要是穹苍有天主在,英国必要为它对人类犯下的罪行付出代价。…我正努力设法告诉我的同胞:暴力式的不合作只会衍生更多的邪恶,而邪恶只能藉着暴力存在。所以,若要拒绝支持邪恶,就得完全戒除暴力”[2]。为此,他要求法官科以最严重的罪罚,或者——若法官同意——革职。

为法官来说,并不难举出几个月来发生在乔里·乔拉(Chauri Chaura)和孟买的血腥事件与被告者有关。为此法庭判宣甘地六年监禁。不过,法官看到“甘地乃一位具有崇高理想、生活高尚的人,并对这样一个人竟令政府无法释放他一事深表遗憾”[3]。这是甘地所受的最后一次审判。1922年之后,他又多次被捕,但从未审判过。这就是甘地所受的“大审判”[4]。

公民的不服从

甘地于1921年11月第一次发起印度独立运动,以新名词称之为“真理的力量”(forza della verità,satyagraha),与“非暴力抵抗”意思相同。这个独立运动以三项社会改革为基础:印度教徒与穆斯林团结合一;废除“贱民”社会等级[5];使用在地资源,呼吁大众穿着自己手工织成的布所制的衣裳(Khadi),以抵制英式服饰[6]。

1922年元月甘地写道:“我祝望能使每个人知道‘公民不服从’(disobbedienza civile)是每位公民不可剥夺的权利。放弃这个权利意味着失去做人的本质。公民不服从绝不会导致无政府状态。…必须采取各种可能的措施以避免任何形式的暴力示威”[7]。2月1日甘地发起公民不服从,但仅限于他所属省份的巴尔多利(Bardoli)地区。这次行动若成功,必将鼓励甘地将之推展到全印度。

甘地要求英国驻印度总督恢复印度人民的“言论、结社和出版自由…释放无辜遭监禁的人”[8],否则必将展开公民不服从行动。英国总督当然无法接受这样的勒令,因为这无异是政府的投降。总督的拒绝引发了一连串的抗议行动。

抗议行动中有一宗特别悲惨,有22人死亡。事件发生于2月5日,当天在乔里—乔拉有个示威队伍按秩序行经警察局门前。那时有一群迟来者加入行列,却遭到警察辱骂,双方因此发生争吵,警察开了几枪,仅有的几发子弹用完后便退回营房。示威者因气愤放火烧了营房。几位逃出火坑的警察却遭群众打回火坑里烧死[9]。甘地一听到这件事立即召集国大党并宣布取消公民不服从,他自己则开始五天的斋戒为屠杀的暴行赎罪。当整个印度猛烈批评甘地取消公民不服从运动时,他答说:“天主藉乔里·乔拉事件说得很清楚”[10]。“我们不能仅靠口头上推崇真理和非暴力就能进入自由的国度”[11]。

遭判刑…反而有益!

甘地遭判刑或意味着他直到那时为解放印度所坚持的奋斗的末日。岂知后果全然不同:判刑使得他个人在印度人中声望倍增。

除此之外,甘地的判刑还获得其他意想不到的效果。他的被捕意味着英国政府承认他是全国独立运动的领袖,而印度国民大会党(Il Congresso Nazionale Indiano)在地理范围和社会方面也成了更大的组织。具体地说,甘地出乎人们意料的被捕和遭判刑的消息一出,入党的人数大增,支持独立运动的资金也滚滚而来。从那时起,穿着使用土产棉织衣裳的盛行就是独立运动成长的标记。这种简朴的穿着证明印度人推动社会平等的明确承诺。甘地每天也花半个小时编织自己穿着所需的布料。1922年起他采取了这种生活风格,这个风格成了他日后直到1948年遇刺为止的生活特征。

二十年后,他对自己所领导的第一次全国性独立奋斗的尝试做了如下的评估:“我们有无数的人散布在辽阔的幅员上,所以监管和训练他们绝非易事。即使如此,他们反应的方式也确实神奇…我对所达至的成果一点也不感到失望…我,如此不完善之人,与其他不完善的男男女女一起开航,扬帆驶向未知的大洋。感谢天主,这艘船虽然没有抵埠,却知道如何坚强地抗拒风暴”[12]。

第一场风暴

第一场风暴可溯自1893年。当时年方24[13]、毕业于伦敦大学的年轻律师莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地(Mohandas Karamchand Gandhi)返回印度后谋职并不如意。适逢印度一家穆斯林公司委托他到南非普列多利亚(Pretoria)从事律师事务。当时南非实行种族隔离政策(l’apartheid)。一天,他搭乘火车头等车厢,有人发现他是印度人。一名车厢管理员勒令他移到三等车厢,他答说:“我有头等车票”。管理员说“这没有用。…您必须离开这个位子,否则我将不得不找警察来”。甘地回应说:“您想做什么尽管做,我就是不离开我自愿选择的位子”[14]。之后立刻来了一名警察,押着甘地的手臂推他下车。甘地拒绝转换到三等车厢,火车丢下他开走了。

甘地遭受的屈辱令他意识到暴力的种族歧视:他的切身体验给他内心带来创伤。他立刻发现自己正处在一个十字路口:对歧视做出反应或一走了之回印度。在决定为自己所受的歧视进行抗争时,他发现一个真理:人性尊严以及为了维护这个尊严必须忍受的暴力和不公道。世界充满暴力(印度语称之为himsa,意即伤害他人),其反面即真理(ahimsa[15],意即不伤害他人)。“‘非暴力’并非诸多真理中的一个,而是最高的真理(la Verità),在其无穷的深奥中,真理等同于天主”[16]。甘地为他的自传取名为“我体验真理的历史过程(Storia dei miei esperimenti con la Verità)”:“那是他所有著作中最受欢迎的,书中他坦露自己的成长过程、少年时期、过早的婚姻、强烈的性渴望及努力将之升华、推动他人格演进的精神力量等等”[17]。自传结束部分是有关真理之路的崇高篇章[18]。为甘地来说,最高的真理与非暴力“万古常新如山脉”[19]。

印度自治政府

甘地的名字是印度独立的同义词,也是非暴力抵抗的象征。在南非他学会了如何处理同胞的政治问题。遭受迫害并因良心理由而身陷囹圄教导了他以尊严、骄傲和毅力来面对牢狱:坐牢为他并非不幸,因为由于他人滥用职权而迫使他坐监只会增加他为印度独立而奋斗的威信。慢慢地,甘地经由抗议印度教据以为神圣的教规来扩大他奋斗的目标。在他看来,最高等的婆罗门(僧侣)和最低等的首陀罗(贱民)之间并无差别。他把自己等同于受虐待者和穷苦者,并为他们服务,藉着他们而活出与天主相遇的精神体验[20]。他怀着信心看待心爱的印度的实际状况。

甘地最令人惊讶的一面是他忠于大英帝国。他承认英国宪法的基本价值:正义,自由与平等。然而,英国政府在印度代表的是“撒旦王国的现代文明与天主国度的古代文明之间的斗争。前者是战争之源,后者是爱的天主。我的同胞把现代文明的邪恶归咎于英国人民,因此他们相信恶劣的是英国人,而不是他们所代表的文明。…为此,我的同胞们认为采取…暴力以驱逐英国人乃是他们的义务”[21]。

这就是1909年年轻的甘地在南非写的大作《印度自治政府(L’ autogoverno dell’India)》[22]的要点。国家的独立不应该基于英国的原则,即利益、剥削、富裕,而应该以印度传统的价值为本,即爱和精神的力量。简而言之,“在建立印度之前必须先建立印度人”[23]。甘地这部大作被视为可以比拟“其他名著,如卢梭(Rousseau)的《社会契约论(Il contratto sociale)》和依纳爵罗耀拉的《神操(Esercizi spirituali)》”[24]。英国政治家史塔福特·克里布斯(Stafford Cripps)写说:“我未曾听闻过任何时代,尤其近代历史中,有谁以如此的力道和信念证明精神对物质事物的力量”[25]。

甘地在南非生活了21年。对他来说这段戏剧性的岁月乃是精神上的学习。他学到以非暴力反抗种族隔离政策乃是真正的政治:他赢得了对权利平等的承认,废除歧视的法律,各宗教的婚姻都有效,而不仅是基督宗教的。

1915年甘地返回印度后,发现社会普遍对英国政府不满。1919年第一次世界大战结束后,英国在印度的政府宣布继续实施第一次世界大战期间为了防范社会动乱而制定的劳拉特法律(Legge Rowlatt),并将之扩展到印度全境。英国这项措施为甘地首次发动非暴力消极抵抗(satyaraha)提供了机会。他写说:“我以为这项法案乃对吾人的公开挑战”[26]。他在做此宣布的同时,也筹办了一次强有力的公民不服从宣传,响应人数无法估计,致使工厂停工、商店关门、行业罢工等等。

同年4月,各地举行的示威运动出现紧张局势和暴力现象,终于在印度北部旁遮普邦的阿姆利则城(Amritsar)爆发悲惨的军民冲突,负责公共秩序的军方指挥官下令向两万手无寸铁的和平示威群众开枪,造成四百人丧生和一千余人受伤的悲剧[27],整个印度为之震惊。甘地因此不顾大多数人的反对,立刻中断公民不服从运动,承认铸了“大如喜马拉雅山的错误”[28],因为他以为印度人民或许已准备好进行非暴力的抗争。公民不服从运动后来又在巴尔多利(Bardoli)发生,就如所见的,导致了乔里—乔拉的悲剧。

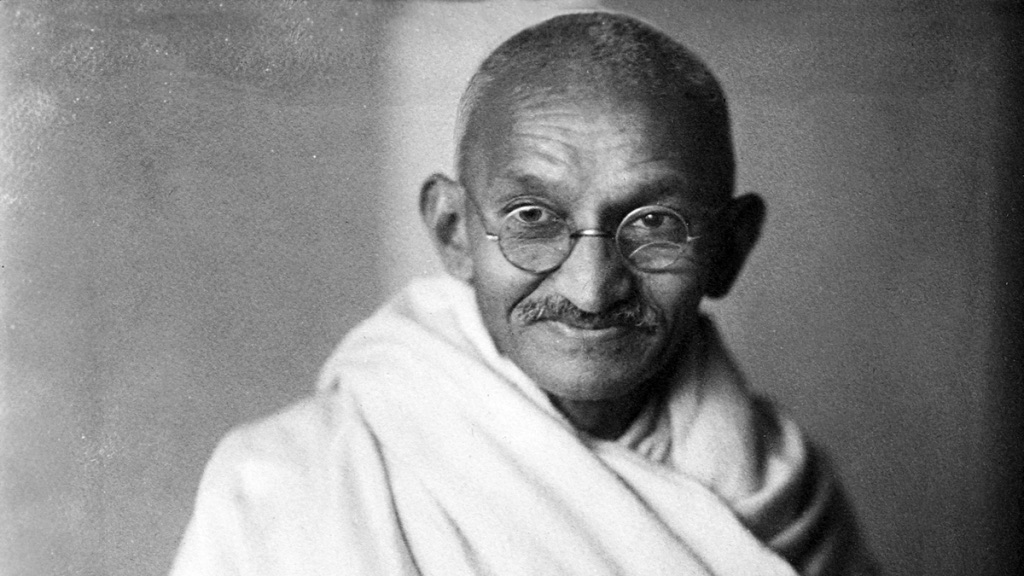

圣雄(Mahatma)

甘地以圣雄,即“伟大的灵魂”见称。这是1913年诺贝尔文学奖得主印度的泰戈尔(Tagore)对甘地的尊称。事实上,甘地一生的努力以宗教精神为动力,志在推动人的解放,他相信这样的解放对政治具有强烈的影响。他多次如此肯定,并在自传中这样强调:“我对最高真理的崇奉引领我走向政治”[29]。

构成甘地思想特征的“非暴力”应从这个愿景的角度来解读。非暴力并不是一种政策,而是生活的目标,这个目标与最高真理融为一体:“经验教导我天主无他,即最高真理”[30]。“我不以为自己配得上被视为先知:我只不过是个寻找真理的卑微者,迫不及待让我现今的存在获得精神上的解放”[31]。甘地即使在他的国民大会党内始终扮演政治问题和党内危机的仲裁角色,但他从不想为自己谋求政治势力,在党内也从未有过正式的职位。

1928年由英国国会议员组成的塞蒙委员会(Commissione Simon)抵达印度,目的在研究为印度制定宪法的可能性,并将结果回报伦敦当局。由于印度人只能向该委员会提供建议,因此委员会在印度各地不受欢迎。甘地说英国政府的建议乃是“对印度全体人民有组织的侮辱”[32]。警民之间的种种冲突令甘地意识到在全国各地推动非暴力乃是必要的事,只要不恶化成暴力即可。甘地的目的在透过国大党来推行印度人的团结,同时激发农民关心这事。他于是开始有计划地走访七十万个村庄,鼓励每人穿着以自己手工织成的布料制成的衣裳(Kadhi):他认为这是实现印度独立这个全民共同的愿望的必备工作。

对农村实况的认识促使甘地向国会党提出十一点建议,他认为这些建议如果获得政府采纳,则公民不服从行动便成为多余的。这些建议包括:全面禁酒,降低卢比与英镑的兑换汇率,减轻土地税,取消盐税,下调高级官员的薪资,缩减军费,释放政治犯等等。许多人,甚至最亲近甘地的人,都以为这些建议似乎不太实际,势必失败。但甘地认为这是让农村人民了解何谓独立的方式。甘地的目的并非高喊脱离英国独立,而是让国大党成为“印度人民合法的代表,有资格与英国政府展开谈判,而非等待塞蒙委员会准备修改宪法的一群乞丐”[33]。

“食盐行军”(la marcia del sale )

甘地选择盐税作为新抗争的基础。他有意组织一次“食盐行军”,从自己退隐的地方艾哈迈达巴德(Ahmedabad)走到印度洋海滨的丹迪(Dandi),全程约380公里,在那里每个人取用自己生活所需的食盐。这是一项具有重大影响力的创举,因为触及每个家庭的利益。这也是一个巧妙的计划,不论在与政府的非暴力对峙上或在不影响生计上,都让政府难以采取暴力镇压。

1930年3月初,甘地通知英总督他有意发起一项反对盐税的公民不服从行军活动。这项行军由八十位他信赖的人开步,一鸣惊人,行经的村庄附和的人群越来越多。途中不乏休息和祈祷的时刻:那真是一次名副其实的朝圣之旅,途上诵读印度教经典、基督福音、以及耶稣反对耶路撒冷当局的言论[34]。抵达丹迪后,每个人取了各自所需的食盐。

英印度政府对这项食盐行军活动立刻采取回应:甘地和他的妻子卡斯图尔巴(Kasturba)以及其他五万多人被捕,全世界的报纸都大谈这件事,连行军中的一些点滴的事件也成了人民一致热烈参与活动的象征,比如警察下令示威群众解散时,群众便躺在地上让警察拘捕;有一辆载满被捕的人的警车驶向监狱途中轮胎爆破,无法再行驶,车上的被拘捕的人并没有趁机逃脱,反而若无其事地叫警察们不必担心,他们下车在路两边群众的欢呼声中齐步走向监狱[35];有个小孩子坐在盐袋上,警察叫他起来不听,竟被打得流血,但他两臂交叉动也不动。旁边一位警官遏止殴打,趋前跟这个孩子握手说:“你真是个英雄,我从未看过这样的打仗法”[36]。

甘地赴白金汉宫

“食盐行军”获得社会大众普遍的认识和支持显示印度业已准备好独立,但为伦敦当局却是无法疗愈的创伤,而国际外交又支持各民族的自决,这更加剧英国的伤痛。

1931年元月甘地出狱,彼时众人都期待他终能采取决定性的行动,但都不得要领。当时甘地要求与英印总督艾尔文(Irwin)勋爵坦诚面谈:“我愿意会晤者不太在于身为印度的副王总督(vicerè),而是身为人的您”[37]。艾尔文接受甘地要求,因为他对这位圣雄有信心,他敬重甘地的宗教观,对印度的政治期望表示同情。两人进行的交谈是有益的,因为甘地以国大党和英印政府之间的中间人身份出面。1931年3月5日两人签署“德里协议”(Patto di Delhi):从此中断公民不服从运动,而政府也停止使用打击该运动的特别权力;此外,政府承诺释放政治犯,并承认人们取食盐供个人使用之举为合法。这项协议的成果非同凡响:“非暴力”运动撕裂了大英帝国的政权。

然而,大众的期待远比这些还高,反对国大党的人士立刻示威抗议,可是甘地的年轻门徒尼赫鲁(Nehru)却支持这项协议,而甘地也必将代表国大党前往伦敦。由于他向英国人展示“公民不服从所形成的力量,所以随从他的一批人不是以一群乞求者前往伦敦,而是以拥有力量的真正谈判者身份出现”[38]。

此处不能忘记丘吉尔(Winston Churchill)的反应,他说甘地是个“搞颠覆的中殿律师,托钵僧侣之流…半裸体在总督府内游荡”[39]。他就是这样出现在白金汉宫。说也是的,甘地进入英国王宫时就像个“半裸的托钵僧”,然而他却是最高真理和“非暴力”力量的化身,代表着与英国政府对等谈判印度新宪法的勇气。

一位政治边缘的先知

甘地在伦敦的会晤并没有立即产生政治效果,但在印度人眼里他的声望高涨到难以想象的地步。返回印度后,甘地立刻设法与新总督威林顿侯爵(marchese Willindon)举行会谈。然而他的期望不但遭到拒绝,而且新总督更展开镇压国大党员的行动,引爆了印度全境惊人的抗议,甘地因此再度和一些人被捕。1932年他仍在监狱的时候,英国政府为印度“贱民”设立隔离选举人,甘地立刻以绝食做出反抗。虽然政府同意给贱民更多的议会席位,甘地仍不罢休。绝食第六天,甘地看似即将饿死,英印政府才收回成命。为甘地来说,最重要的是穷困阶级的人不能被视为最低级的种姓,而是正常的国民。

印度每个人,不论是国大党的代表们或是穆斯林,都希望甘地放弃“非暴力”主张。可是这为他是基本原则,是“人之所以为人的生命律法。…我越来越相信在印度复杂的环境中,没有别的途径可以获得自由”[40]。1934年甘地退出国大党,离开政治圈,专注于从精神上改造印度。这时他已年逾65,体力渐衰。某些人对甘地抉择的反应是重新抓紧旧有的职权,另一些人则明智地利用这个时机寻找新的自处之道。甘地选择的就是这条路。他固然成了政治生活边缘的先知,实际上他得以重新自由地实践他的使命[41]。

如今,甘地再度从基层开始做起,他选择了印度中央省分一个最偏僻、名叫瑟甘(Segaon)的小村落定居[42],那里只有一些人住在几个茅棚中。他给这个小村落取名为“服务的小村”(Sevagram)。他为这个选择解释说:小村落的文明虽然不同于城市,但为国家来说有根本的重要性。“为我们的村庄服务意味着建立自治。其他任何事都是空洞的梦。如果村庄死亡,印度也就死亡,不会再有,他在世界的使命也就失败”[43]。

因着圣雄的临在,村庄重现生气:印度教徒、佛教徒、基督信徒都和睦相处;对各宗教都极其尊重,不彼此劝改信仰。简而言之,那个地方成了无声的印度跳动的心脏和活动的中心,其“泛印度村庄工业协会”逐渐改变了穷困和遭剥削的状况。那是非暴力的革命力量。甘地也把教育纳入他的计划中,不仅扫除文盲,也教导人们工作谋生的技能。计划中还有防护疟疾、痢疾等病状。甘地并不反对使用机器,只要不盲目地增加以致夺取穷人的工作即可[44]。

第二次世界大战

1939年9月1日爆发第二次世界大战。英印总督未曾咨询印度人民便宣布印度协同英国参战,因此印度的整个政治生活陷入震荡不安。十天之后战争揭开序幕,印度国大党在致总督的一份声明文件中宣称,只有当英国允许印度自由地防卫纳粹的威胁,才同意参战。这份声明文件由尼赫鲁撰写,与甘地的立场相左,他拒绝任何卷入敌对的行动。

过了几个星期,总督回复说:关于印度的独立,战后再谈…。在僵局中,国大党委托甘地重新筹划一次公民不服从运动。然而穆斯林联盟领导人金纳(Jinnah)却考虑组成一个穆斯林国。

圣雄甘地的公共角色顿时发生变化:他与国大党的关系变得僵硬。这位非暴力的倡导者痛苦地过着战争的日子:“我的非暴力运动似乎变得无能为力。但在每天的奋斗之后,答复终于来到:并非天主或非暴力无能为力,无能为力乃在于人。我必须继续努力尝试,不失落信心”[45]。世界大战是个难以面对的新问题。

1940年9月,甘地发起反战争的个人非暴力消极抵抗:“并不是因为我爱英国而恨德国。…我们每个人都同源,都是人类大家庭的一份子。…如果我不爱整个人类大家庭,我就无法挽救所有的印度人和他们的自由”[46]。

1942年,伦敦政府由于担忧日本进犯英国在亚洲的殖民地,因此极度需要印度人民的合作,于是派遣史塔福特·克里布斯勋爵赴印度,希望印度人接受印度自治领(Dominion of India)这个政治地位,并在战争结束后予以批准。甘地的答复非常清楚:“这是一个行将破产的银行开的一张预付支票”[47]。英国人早应该离开印度。于是诞生一个自动自发、名叫“退出印度”(Via dall’India,Quit India )的全民不服从运动。甘地以一句口号(Mantra)支持这个运动:“‘或行动或死亡’。我们将解放印度,否则我们抗争至死;我们不会为了永被奴役而生活”[48]。

对此,丘吉尔政府立刻做出反应:发生了骇人的暴力和镇压。据官方估计:约有一百多座政府建筑物遭毁,6万6千人被捕,2千5百人死亡[49]。甘地和他的妻子及国大党员即刻被捕下狱。为圣雄甘地来说,在浦那(Poona,Pune)坐监的日子最痛苦,是黑暗和忧苦的时日,先是他信任的顾问死亡,接着是他的妻子因心脏病突发亡故。最后,为了在抗议活动中爆发了暴力事件,他开始绝食。

印度独立

监禁几乎两年后,甘地于1944年5月获释。出狱后他想做的第一件事就是与穆斯林联盟领袖金纳交谈,目的在为印度日后的独立寻求默契。但几经会晤交谈都无成果,因为金纳早已决定要为穆斯林建立一个独立的国家。从此印度陷入内部撕裂的危机,并因此诞生了所谓的“圣洁者之地”(Terra dei Puri),亦即未来的巴基斯坦。

1945年,英国劳工党在大选中获胜。艾德礼(Clement Attlee)执政的政府宣布英国可能撤离印度并建议在那里建立独一的联邦国家。甘地不介意这个计划,而金纳对此固然非常批评,但开始之际表示附和,后来却改变主意。当时的英印总督委托尼赫鲁筹组临时政府,尼赫鲁即与金纳磋商,并答允他未来政府中某些职位,但金纳拒绝接受。

1946、1947年间印度北部发生暴力冲突,动乱情势从旁遮普省(Punjab)蔓延到比哈尔省(Bihar)。英国政府于是建议将印度划分为三个自治省,并由一个中央政府协调联系。甘地反对这项建议,但国大党和穆斯林联盟接受。1947年英印总督蒙巴顿(Louis Mountbatten)伯爵受命执行将整个政权转移给印度的任务,并于是年择日宣布独立。圣雄甘地从此徒步走遍各村庄,为印度教徒和穆斯林之间的和睦相处勇敢地做最后努力。要是他能在孟加拉(Bengala)和加尔各答缔造和平,印度当会维持统一。

1947年8月15日印度终于宣布独立,但缺少东巴基斯坦和西巴基斯坦这两个大省份。次日,金纳放弃符合宪法的方法,宣布“直接行动日”(Giorno dell’azione diretta)[50]。具体地说,他发动了随着印度独立和巴基斯坦诞生而来的大屠杀;在孟加拉邦,尤其在穆斯林中心地区的加尔各答,展开了追杀印度教徒的行动,有四千人遭杀害。那些得以避难到比哈尔省附近的人组织报复行动,七千人因此丧生[51]。

这是圣雄甘地一生所追求实现的计划的悲惨失败。虽然如此,他仍继续在加尔各答推行他的和平计划,甚至当印度和巴基斯坦双方为克什米尔(Kashmir)之争而爆发战事时,他还设法前往遥远的旁遮普,但途中被迫停留在德里。

1948年元月20日,在德里一项公共祈祷中,一名印度教徒到甘地面前屈身致敬。这或许是个真诚表示敬意的举动,哪知起身后却掏出手枪向甘地开了致命的三枪。立即倒地的甘地口中仅能唤出天主的名字拉玛(Rama)[52]。凶手是个印度党徒,反对非暴力之说,拒绝印度教徒与穆斯林之间的修和[53]。隔日,印度依照传统为圣雄甘地举行火葬:整个印度、甚至全世界都环侍在侧。要是甘地对他所倡导的“非暴力”的失败感到失望,但他的死亡却显示他坚持的“最高真理的力量”和“非暴力”并非徒然。

- 这两篇文章参见 C. Fusero, Gandhi, Milano, Dall’Oglio, 1968, 401. ↑

- Y. Chadha, Gandhi. Il rivoluzionario disarmato, Milano, Mondadori, 2011, 261. ↑

- J. M. Brown, Gandhi. Prigioniero della speranza, Bologna, il Mulino, 1995, 255. ↑

- 参见叙述这件审判经过的书:K. P. Kesava Menon, The great Trial of Mahatma Gandhi & Mr. Shankarlal Banker, Madras, Ganesan, 1922. ↑

- 印度的社会阶级(种姓制度)由来已久:婆罗门即僧侣,为第一种姓;武士为第二种姓;吠舍即商人和手工艺者,为第三种姓;首陀罗即奴仆,为第四种姓,他们从事最卑微的的工作,俗称贱民。 ↑

- 参见Cfr M. K. Gandhi, Autobiografia, Milano, Treves, 1931, 373-379. ↑

- 同上,Teoria e pratica della non-violenza, Torino, Einaudi, 1973, 185. ↑

- Y. Chadha, Gandhi. Il rivoluzionario disarmato, cit., 256. ↑

- 参见同上257页。 ↑

- D. Dalton, Gandhi, il Mahatma. Il potere della nonviolenza, Genova, Ecig, 1998, 75. ↑

- Y. Chadha, Gandhi. Il rivoluzionario disarmato, cit., 258. ↑

- C. Fusero, Gandhi, cit., 400. ↑

- 甘地生于1869年10月2日,他的生日是印度国庆日。 ↑

- M. K. Gandhi, Autobiografia, cit., 120 s. ↑

- 此名词指的正是拉丁文的in-nocens,即不加害的意思;参见E. Balducci, Gandhi, Firenze, Giunti, 2007, 14. ↑

- 同上。 ↑

- P. A. Nazareth, La straordinaria leadership di Gandhi, Nürnberg, The Golden Shore, 2014, 24. ↑

- 参见M. K. Gandhi, Autobiografia, cit., 383-385. ↑

- 参见如上., Antiche come le montagne, Milano, Mondadori, 1987. ↑

- 参见J. M. Brown, Gandhi…, cit., 268. ↑

- 同上,页97。 ↑

- M. K. Gandhi, «Hind Swaraj», in Indian Opinion, 1909-10. Cfr Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 10, New Delhi, The Publications Division Ministry of Information, 1963, 6-68. ↑

- E. Balducci, Gandhi, cit., 16. Si tratta della parafrasi di una famosa massima di D’Azeglio. ↑

- P. A. Nazareth, La straordinaria leadership di Gandhi, cit., 24. ↑

- C. Fusero, Gandhi, cit., 5. ↑

- J. M. Brown, Gandhi…, cit., 192. ↑

- 参见M. Torri, Storia dell’India, Milano, Mondadori, 2011, 518-522; J. M. Brown, Gandhi…, cit., 196. ↑

- J. M. Brown, Gandhi…, cit., 197. ↑

- 参见 M. Torri, Storia dell’India, Milano, Mondadori, 2011, 518-522; J. M. Brown, Gandhi…, cit., 196. ↑

- 同上。 ↑

- 同上, 页388. 另参见 A. Capitini, «La religione di Gandhi», in M. K. Gandhi, In cammino verso Dio, Milano, Mondadori, 2006, xvii. ↑

- J. M. Brown, Gandhi…, cit., 329. ↑

- 同上,页338;353. ↑

- 参见同上,页355. 沿途也在印度教徒之间特别贩售圣经。Lungo il percorso ci fu anche una vendita straordinaria di Bibbie tra gli indù. ↑

- 参见 E. Balducci, Gandhi, cit., 91. ↑

- 同上。 ↑

- J. M. Brown, Gandhi…, cit., 368. ↑

- 同上,页371。 ↑

- D. Dalton, Gandhi, il Mahatma…, cit., 92. ↑

- J. M. Brown, Gandhi…, cit., 397. ↑

- 参见M. Torri, «Il “Mahatma” Gandhi: un santo come uomo politico», in D. Abignente – S. Tanzarella, Tra Cristo e Gandhi. L’ insegnamento di Lanza del Vasto alle radici della nonviolenza, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2003, 17-46. ↑

- 印度百分之七十五的人生活在七十万个村庄里。 ↑

- M. K. Gandhi, Villaggio e autonomia. La nonviolenza come potere del popolo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1982, 32. Nel villaggio giunse in visita anche Lanza del Vasto, uno dei discepoli di Gandhi in Europa. ↑

- 参见同上,页23-26。 ↑

- 同上,«Statement to the Press», 5 settembre 1939, in Collected Works of Mahatma Gandhi, cit., vol. 70, 162. ↑

- E. Balducci, Gandhi, cit., 130. ↑

- Y. Chadha, Gandhi. Il rivoluzionario disarmato, cit., 375. ↑

- 同上,页382. ↑

- 参见J. M. Brown, Gandhi…, cit., 501. ↑

- 同上,页556. ↑

- 参见E. Balducci, Gandhi, cit., 141. ↑

- 甘地在遇刺前一天曾说:“要是有人杀害我,而我一面口中为凶手祈祷,一面想到天主并意识到祂活生生临在我的心灵殿堂而死去,只有在那时刻人们可以说我具有勇者的非暴力” (M. K. Gandhi, In cammino verso Dio, cit., 32). ↑

- 参见J. M. Brown, Gandhi…, cit., 567. ↑