2023年8月31日星期四下午6时30分,教宗方济各携随行人员及特派记者从菲乌米奇诺(Fiumicino)机场起程前往乌兰巴托,于次日上午10时在当地成吉思汗国际机场降落。教宗受到外交部长的迎接,一位年轻妇女向他献上了一碗特产酸奶干。在仪仗队仪式及双方代表团互致问候之后,教宗和总统分乘两部汽车前往贵宾休息室进行了简短会谈。随后,方济各前往位于城南的圣座大使馆。就此,他的第43次使徒之旅拉开了帷幕。

现今的蒙古国

教宗所访问的是怎样一个国家?蒙古国是蒙古帝国的后继,蒙古帝国曾是人类历史上最大的内陆帝国,由著名领袖成吉思汗建立于1206年,他统一了中国和俄罗斯之间亚洲草原上的蒙古及突厥部落。如今,蒙古国也即地域上的外蒙古,而被称为内蒙古的领土则属中华人民共和国的一个自治区。蒙古在17世纪至1921年期间一直是中国的一个省分,直到苏联帮助之下才最终于1921年获得独立。1924年,一部受苏联宪法启发的蒙古国宪法获得批准,蒙古人民共和国宣告成立。1928年,新政府废除了此前由喇嘛教(藏传佛教流派)僧侣主导的封建式社会结构,发起了一场反宗教运动,并推出了一项彻底的集体化制度。

20世纪80年代后半期,蒙古国政府沿着戈尔巴乔夫(Michail Gorbačëv)在苏联所推行的改革路线启动了国家自由化进程。随着1989年东欧共产主义政权解体而产生巨变的国际形势中,这一进程为该国的民主化转型奠定了基础,而民主化转型的转折点是1990年冬天的一些大规模示威活动。同年,蒙古国使反对党合法化,并设立了常设立法机构及总统职位。

基于1994年的《友好合作条约》,蒙古国与中国保持着密切关系。与此同时,俄罗斯和蒙古国于2000年签署了《乌兰巴托宣言》,重新启动了合作关系。然而,蒙古国开始采取自主的外交政策,并同时加入了不结盟运动,与此同时也寻求更多地参与联合国及多边合作论坛。以这种方式,乌兰巴托与日本、韩国等其他亚洲国家以及美国和欧盟建立了紧密关系。

蒙古国教会

教宗所看到的是怎样一个教会?蒙古国的基督宗教历史根源悠久,至少可以追溯到公元10世纪,这要归功于叙利亚传统的景教团体向远东地区的福传,尽管千百年来基督宗教在这片土地上以断断续续的方式存在。

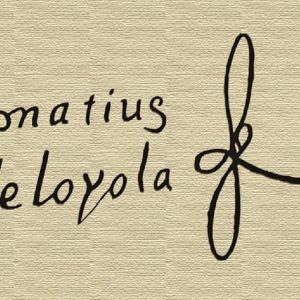

1245年,教宗依诺增爵四世(Innocenzo IV)派遣方济会会士柏朗嘉宾(Giovanni di Pian del Carpine)作为特使出访大汗宫廷。从柏朗嘉宾的记述中,我们得知,窝阔台大汗(Ögödei Khan)于1235年建立的都城和林(Karakorum)是一个多宗教共存的大都市,其中包括景教。第一个获准进入和林的西方传教士是法国道明会士克雷蒙(Barthélémy de Crèmone)神父,他奉法国国王之命于1253年到达和林。

1922年,教宗庇护十一世从中国的中蒙古宗座代牧区(即今天的西湾子-崇礼教区)划出外蒙古地区(相当于今天的蒙古共和国),建立了外蒙古自治传教区(Missione sui iuris),并于1924年更名为库伦(Urga)自治传教区。

同年,亲苏维埃的蒙古人民共和国诞生后,境内所有基督信仰团体均被取缔,直至1992年新蒙古共和国于1990年的民主革命后诞生,并与圣座建立了外交关系。为此,圣座成立了乌兰巴托自治传教区,并将其委托于圣母圣心会(Missionari del Cuore Immacolato di Maria)管理[1]。1992年,当最初的三位传教士抵达蒙古国首都时,那里连一个天主教徒都没有,“开教”(implantatio Ecclesiae)的工作必须在语言和文化的重重困难中从零开始。然而,在韩国教会的支持下,他们的传教工作以及其他在此期间抵达蒙古国的修会团体的使徒工作取得了成果。蒙古国天主教徒在1995年仅为14人,而如今已达约1,400人,占总人口的0.04%。全国现有八个堂区及另外四个传教站。有6位教区司铎及19位修会神职人员,还有33位修女、5位修会非圣职会士及6位修生。

蒙古国教会过去三十年的历史可大致分为三个阶段。第一个阶段是1992年至2002年—传教区被圣若望保禄二世提升为宗座代牧区,教会迈出微小但意义深远的一步,特别是在促进人类发展领域。第二个十年是首批当地基督徒团体的涌现和扎根。第三个十年则以第一位蒙古神父巴特尔(Joseph Enkhee-Baatar)于2016年的晋铎为标志。

当地传教工作的主要事项仍旧是致力于社会、教育及医疗卫生领域。2020年,这里有一所技工职业学校、两所小学和两所幼儿园、一家为最贫困人士提供治疗和药品的医疗诊所、一家残疾人中心和两家收容被遗弃老人和穷人的机构。除蒙古国的明爱机构外,每个堂区还开展了其他爱德活动。

蒙古教会在促进人类发展方面的工作受到地方当局的赞赏,亦有助于巩固蒙古与圣座之间的友好关系,正如2020年1月蒙古国驻联合国大使与圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔(Paul Richard Gallagher)总主教的会晤中被证实,就双方之间在文化领域的合作,教廷向蒙古研究人员开放梵蒂冈档案馆事宜进行了讨论。蒙古地方教会与其他宗教,特别是与该国佛教领袖也关系友好。正如2022年5月28日,马伦戈(Giorgio Marengo)枢机亲自陪同蒙古佛教领袖前往梵蒂冈进行了首次正式访问。

在这一乐观背景下,继续勇敢地向蒙古社会宣讲福音仍然是一项挑战,因为在共产无神论政权长达数十年的统治之后,仍然有39%的人口宣称无宗教信仰。

蒙古包“格日”(ger)——大地与世界观的象征

9月1日抵达蒙古国后,方济各没有正式活动日程安排,其随行人员及记者们参加了一场小型那达慕(Besreg Naadam)。那达慕是一个传统文化节日,通过艺术和体育比赛帮助客人从古老的面具、舞蹈家、音乐家、摔跤手、骆驼和骏马中了解蒙古文化的根源。所有这些活动都以距首都约40公里的河边绿色山谷为自然背景,令人印象深刻。

教宗的正式活动于9月2日上午9时开始。欢迎仪式在乌兰巴托最重要的广场苏赫巴托(Sükhbaatar)广场举行。该广场正是蒙古国革命英雄苏赫巴托(Damdin Sükhbaatar)于1921年宣布蒙古国从中国独立的地方。方济各在这里受到蒙古国总统呼日勒苏赫(Ukhnaagiin Khürelsühk)的欢迎。他们分乘两部汽车进入国家宫,这里是总统和总理办公的地方,也是蒙古国一院制议会国家大呼拉尔(Grande Hural di Stato)所在地[2]。他们首先前往国家宫外部的成吉思汗雕像前致以敬意,然后进入五楼的格日大毡帐进行私下会晤。 随后,他们来到大蒙古厅,会见了在场的政府官员和宗教代表、外交使团、商人、民间社会及文化代表共约700人。在这里,总统和教宗先后发表了讲话。教宗表示,蒙古国是一片“迷人的广袤土地”,居住在这片土地上的人民“深知(生命)行程的意义及价值”。他将自己比为“友谊的朝圣者”,“怀着欣喜的心情踮着脚尖”来到这里。

方济各在首篇讲话中所选择的象征物是蒙古包—也伴随教宗整个行程,它是中亚游牧民族的典型居所,呈圆形,棚顶有一开口,上覆毛毡。这种居所用途广泛,功能多样,对环境的污染为零。教宗评论道:“蒙古萨满传统的整体视野以及从佛教哲学学到的是对每一个生命的尊重,代表着对保护地球这一刻不容缓的任务的有效贡献”。

这些住所也具有重要的象征意义。教宗回味说,每当清晨,在蒙古包的门口,乡村的孩子们眺望着远方的地平线,查点牧群的数量,然后向父母报告。受到这一画面的启发,他表示:“将目光投向环绕我们的广阔地平线,克服狭隘的视线,向全球视野开放:这也会使我们从中受益”。接着,教宗继续谈到他印象中的室内空间:“进入传统的蒙古包,人们的视线就会被引向最高的中心点,那里有一扇圆形的天窗,既有透光作用,又可以让人仰慕天空。我想强调的是,你们的传统帮助我们寻回一种基本态度:懂得如何举目望天”。

教宗默观的眼光从风景升华到灵性价值:“在大地以无数自然现象环绕着你的磅礴气势面前,一种惊叹也油然而生,这种感觉提示人谦逊和节俭,选择本质的事物,并摆脱一切次要之物的能力”。

此外,教宗回顾了蒙古的重要人物,其中首先是成吉思汗:当天正值其诞辰860周年。蒙古帝国拥有袤远而多样的土地,这显示着“你们先祖们非凡的能力,能够认识到帝国广袤领土内各民族的优点,并让这些卓越品质为共同发展服务”。因此,教宗希望在这个被紧张局势充斥的世界中,“往日的蒙古和平,即没有冲突的景象,能够在尊重国际法的前提下在今天得以重现”。蒙古先辈统治者展现了“非凡的能力,能够融合不同声音和经验,其中包括宗教。事实上,对许多神圣传统也采取了尊重与和解的态度,古都哈拉和林(Kharakorum)的各种受保护礼拜场所–包括一个基督教礼拜场所–就证明了这一点。因此,你们能获得现行宪法中所规定的思想和宗教自由堪称实至名归”。

在这种背景下,蒙古国天主教团体的角色是什么?如同他在历次使徒之旅中的呼吁,方济各也邀请蒙古国天主教团体充分融入为共同利益服务的行列:“无论多么微小而审慎,你们都要热情而全力地参与国家的发展之路,传播团结、尊重所有人和跨宗教对话的文化,为正义、和平与社会和谐而努力”。因此,当地天主教徒有义务“为促进本民族的利益而不畏困难地为蒙古做出自己的人道和精神贡献”,“与居住在这片被上天亲吻过的伟大土地上的所有成员进行对话与合作的同时,为建设一个繁荣安全的社会做出自己的贡献”。

讲话完毕后,总统向教宗告辞。接下来,教宗会见了国家大呼拉尔主席贡布扎布·赞登沙特尔(Gombojav Zandanshatar),并在部分随行人员的陪同下会见了总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登(Luvsannamsrai Oyun-Erdene)。活动完毕后,方济各返回圣座大使馆。

一个托庇于复活之主不设防和卸下武装的教会

下午3时45分,教宗来到圣伯多禄和圣保禄主教座堂。这里是乌兰巴托宗座监牧区所在地,位于乌兰巴托市东部。这座现代化主教座堂始建于2002年乌兰巴托宗座监牧区成立后不久,设计者是塞尔维亚建筑师普雷达克·斯图帕尔(Predak Stupar)。教堂于2003年8月30日举行了祝圣仪式。教堂的结构让人想到传统的蒙古包。2005年,圆顶上部添加了泰泽团体(Comunità di Taizé)成员马克修士(Frère Mark)所设计的36扇半圆形彩色玻璃窗,韩国艺术家赵(Cho)又在其中四扇窗上分别绘制了雪豹、雄鹰、天使和牦牛,作为四位福音圣史的象征。教堂可容纳约500人,另有三个侧翼属于宗座监牧区行政办公室及图书馆等机构所在地。

在乘高尔夫球车进入主教座堂之前,教宗在一个蒙古包家门口受到一位蒙古妇女的款待的,后者向他献上了一杯以蓝色哈达包裹的奶茶。在宗座监牧马伦戈(Marengo)枢机[3]的陪同下,他进入蒙古包,在那里会见了一位名叫琪琪格(Tsetsege)的妇女。大约十年前,这位妇女在垃圾堆里发现了一尊用布裹着的木制雕像,雕像作工精美,是一位面容美丽的女子。那是一尊圣母像。很难解释这尊圣像如何会出现在垃圾堆里,特别是因为蒙古国那一地区,天主教信友寥寥无几。2022年12月8日圣母无原罪瞻礼之日,马伦戈枢机主教决定将整个蒙古奉献给圣母玛利亚。这一仪式在乌兰巴托主教座堂举行,正是在这尊从垃圾堆中捡来的圣像前,在同一主教座堂被加冕,尊为“天主之母”,圣像上覆盖着一个特别的幔帐,幔帐由大多数蒙古国信友及传教士寄给宗座监牧区的许多布片制成。

在蒙古包稍事停留之后,教宗登上高尔夫球车,前往信友中间穿行问候。其间,他降福了蒙古国现有八个堂区和一个小圣堂的代表。

下午4时20分,教宗来到主教座堂正门。在这里,他聆听了一位传教修女、一位蒙古籍司铎和一位牧灵工作者的见证,并观看了一组由歌曲伴奏的表演。随后,教宗发表了讲话。他在讲话中首先追溯了蒙古的信仰渊源,谈及它在公元第一个千年中的历程,以丝绸之路留下的叙利亚传统的福传脚印为标志,以及其后的大量传教努力。

教宗鼓励司铎、度献身生活者及牧灵工作者继续开展多种多样的爱德活动,这些活动固然需要付出许多心血,但也“反映善良撒玛利亚人一般的基督慈悲面容”。他同时邀请大家“体验并观看上主,始终回到那万有之源的注视”。基督徒能够在静默中敬拜。正是这种敬拜激发行动。然而,“在这个务实的时代,我们失去了一些敬拜的情愫”。

上主的门徒不是蒙召来传播政治思想的:“从被派遣中诞生的教会是一个贫穷的教会,她所依赖的唯有真实的信仰、复活之主不设防和卸下武装的力量,以减轻世人的苦难”。正因如此,方济各明确指出,“政府和世俗机构不必惧怕教会的福传行动,因为教会没有需要推进的政治议程,却只认识慈悲和真理之圣言以及天主恩宠的谦逊力量,这力量能增进所有人的福祉”。教会蒙召去宣讲耶稣的福音,“将祂落实在生活中,并通过‘耳语’将祂传报给文化和个体的心灵。很多时候,这是一种缓慢的耳语,需要时间;但祂总是以这种方式讲话”。

方济各随后勉励道:“你们不要害怕人数少, 或成功的姗姗来迟、不见显著成效。这并不是天主之道”。相反,“你们要始终贴近人民,亲身关护他们,学习他们的语言,尊重并热爱他们的文化,不受世俗安逸的诱惑,而是通过模范的灵性和道德生活坚定于福音”。

在诵念圣母经之后,方济各降福了圣母像。他在讲话中说,圣母玛利亚“纯洁无瑕、无染原罪,甘愿与那些被社会遗弃者如此亲近地在一起,甚至从垃圾堆的污秽中显示出天主之母、天上母后的纯洁”。随后,教宗在祭坛上向在场的主教、传教士和传教修女致意,在上车之前,他在主教座堂的一个大厅里停留了片刻,向一些信友致意。最后,大家合影留念,教宗就此返回宗座大使馆。

传播和睦

9月3日星期日上午10时,宗座在匈奴剧院(Hun Theatre)受到接待。这座剧院是一座呈蒙古包形状的建筑,可供观看各种蒙古传统民俗表演。一场大公运动和跨宗教交谈在这里召开。会谈中,与会领导人宣读了各自的简短发言,教宗也随后发表了讲话。他的发言内容广泛,其中引用了佛教典籍《法句经》以及圣方济各、甘地、克尔凯郭尔(Kierkegaard)。

教宗开门见山地指出,“怀有宗教情愫的人类,好比一个举目向天同行于大地之上的团体”。弗拉芒修士纪尧姆·德·鲁布鲁克(Guglielmo di Rubruk)在谈到蒙古时写道,他在那里旅行时“‘眼中所见唯有苍天与大地’。的确,这里的天空是如此湛蓝澄澈,拥抱着广阔无垠的大地,让人想到人类生活的两个基本维度:一为尘世,由与他人关系构成的;一为上天,由对超性的另一位的追寻构成。总而言之,蒙古对我们的提示是,我们所有人,朝圣者和行路者,都要举目向上,好能找到世间旅程的方向”。

教宗指出,现在,宗教领袖们,“各位集古老智慧为一身的谦卑继承人”[4],能够在此共聚一堂,这“已然是一个讯息”。他继续回顾了“古都哈拉和林的美好经历,那里包容了属于不同‘信仰’的礼拜场所,是一个值得称赞的和睦见证”。对于方济各,“和睦”是一个至关重要的概念,它所表述的是“不同实体之间建立的特殊关系,既不互相倾轧,也不强求同化,而是尊重差异,以求普惠的和睦相处”。宗教信仰负有社会责任,其衡量尺度是“我们与世界上其他朝圣者和睦相处的程度,以及我们如何在我们生活的地方传播和睦”。相反,“封闭、单方面强加于人、原教旨主义和强硬的意识形态,都会捣毁兄弟手足之情,加剧冲突,危害和平”。在这种背景下,教会“向每一个人和每一种文化提供自身所具备的宝藏,秉持开放态度,聆听其他宗教传统的心声”。

教宗再次提到了蒙古包,它让人想到的是“至关重要的对神的开放。这种住宅的灵性幅度体现于其顶部通向上方的开口,光线从这一点穿过,照入这一呈发散性的天窗,使室内焕然成为一个大型日晷,光与影在其中相互追逐,标示着昼夜的时辰。这其中蕴含着一个美妙的启示:对时光流逝的感知来自上天,而不只是取决于俗世活动的辗转。因此,在每年的某段时期,从高处洒落的光线会照亮家中香案,提示人们灵性生活的首要性。球形空间中的人类共存因此而不断回归其垂直、超性和灵性圣召”。

“我们内心的渴望和滋润我们心田的爱”

下午3点,教宗来到蒙古国首座多功能室内溜冰场草原竞技场。在约2000位信众中间巡视之后,方济各主持了其中以蒙古语和英语读经的弥撒。信友祷词则涵盖了蒙古语、英语、韩语、俄语和汉语。教宗在讲道中回顾了《圣咏集》第63篇中的经文:“天主,[…]我的灵魂渴慕你,我的肉身切望你,好像一块干涸无水的田地”。他着重强调了两个方面:“我们内心的渴求和滋润我们心田的爱”。

沙漠的形象在蒙古有着特殊的共鸣,蒙古大地以草原的干旱为特征:“因此,圣咏作者以沙漠比喻我们的生命,我们就是那片干涸的土地,渴求清泉,渴望深度解渴的泉源”。“基督信仰恰是这种渴求的回应,它认真对待这一渴求,既不将之转移,也不试图以权宜之计或替代品安抚这种渴望。因为这一渴求中蕴含着我们的伟大奥秘:它使我们向永生的天主敞开心扉,明认天主是爱,祂来与我们相遇、使我们成为祂的子女,并使我们彼此间以兄弟姐妹相待”。

为我们解渴的爱–这是教宗讲道的第二个主题–是基督信仰的内涵:“的确,有时我们感觉自己好像一片荒芜的土地,干旱枯竭,但同样真实的是,天主照顾着我们,为我们提供清澈解渴的水,那在我们内涌现的圣神的活水更新我们,使我们摆脱枯竭的危险”。正如圣奥斯定笔下所言,天主用其圣言的雨露浇灌我们,祂允许我们感到干渴,但随后又来滋润我们。

最后,马伦戈枢机向教宗致意。方济各随后向主教、神父、度奉献生活的男女会士表示感谢和问候,以及“所有来自不同国家的朋友们,特别是从辽阔的亚洲大陆不同地区来到这里的朋友们”。

在致最后问候之前,方济各拉着香港教区荣休主教汤汉枢机和现任周主教的手,说道:“这两位主教弟兄:香港荣休主教和香港现任主教。我愿藉着您们在场的机会,向可敬的中国人民致以热切的问候。对全体人民,我致以最美好的祝福,加油、永远向前进!对于中国的天主教徒,我希望他们做好的基督徒和好的公民。谢谢大家”。

在世界祭台上的弥撒

方济各借此机会缅怀耶稣会士德日进(Pierre Teilhard de Chardin):整整一百年前,他在附近的鄂尔多斯沙漠写下了著名的《在世界祭台上的弥撒》。方济各宣读了这篇祈祷词中的祷文:“主啊,我匍匐在你的面前,你的存在在宇宙中变得炽热,化身为我将遇到的一切、将发生在我身上的一切,以及我将在这一天完成的一切,我渴望你,我期待你”。

教宗接着说:“德日进神父从事地质研究。他诚切渴望举行弥撒,但随身既没有饼,也没有酒。于是,在这个情形下,他写下了《在世界祭台上的弥撒》,以这种方式表达自己的奉献:‘主啊,请悦纳这完整的面饼,那是受造物经由你吸引力的推动,在崭新的黎明中向祢所呈献的’。第一次世界大战期间,当他还是一个前线担架员时,一个类似的祈祷便已在他心中萌生。这位经常被误解的司铎明白,‘感恩圣祭,在某种意义上,可以说总是在世界的祭台上被举行’,它‘是宇宙生命的中心,满溢着爱和永不止息的生命泉源’(《愿祢受赞颂》,第236条),即使在我们这样一个充满紧张局势和战争的时代也是如此。因此,现在让我们用德日进神父的话祈祷:‘光耀的圣言,炽热的大能,祢多方工作,为将祢的生命注入其内,我祈求祢,低垂祢强有力的手、仁慈眷顾的手,让你无所不在的手临于我们身上吧!’”。方济各希望以这种方式纪念和弘扬这位基督教思想家的形象,1962年,尽管当时的圣职部对德日进发出了“警告”,但随着时间的推移,多位教宗先后引述到他[5]。庆祝活动结束后,方济各前往宗座大使馆。

爱德的呼吁

9月4日周一上午9时,方济各辞别宗座使馆后,来到位于市中心一所废弃学校建筑群内的慈善之家。该建筑已被改建为穷人庇护所,并配备了一个诊所,以满足无家可归者和家庭暴力受害者的需求。之所以建立这所慈善之家,初衷也是为这座城市里那些初来乍到、无以立足的移民提供临时庇护的考虑。

在这里,方济各会见了爱德工作者,并为“慈爱之家”揭牌。该机构负责人致辞之后,接下来是几个见证和一段儿童舞蹈。教宗发表了讲话,他回顾说:“自从首批传教士于20世纪90年代来到乌兰巴托,他们便立即感受到了慈爱的召唤,这促使他们去照顾那些被遗弃的儿童、无家可归的兄弟姐妹、病人、残疾人、囚犯以及所有在苦难中寻求被接纳的人”。事实上,“慈爱的面向”奠定了教会的身份。另外,教宗补充道,国家真正进步的“衡量尺度不是经济财富,更不是它们在虚幻的军备力量上投资多少,而是它们为人民提供健康、教育和全面发展的保障能力”。

祈祷完毕之后,方济各祝福了慈爱之家的牌匾。从这里,他转而前往成吉思汗国际机场,并在那里与外交部长举行了告别仪式。教宗专机于中午12点起飞,于下午5点20分左右在菲乌米奇诺机场降落。

* * *

方济各在蒙古国的使徒之旅沿着一条理想的轴线展开,这条轴线将消失在地平线上的大地与天空融为一体。教宗的讲话中经常提到这一游牧民族的典型帐篷,他们总是在迁徙途中,深知沙漠的干旱,以追寻新鲜的水源。这种帐篷就是宽敞、中间开有一扇可以透进天光的圆窗的蒙古包。这里的主教座堂呈蒙古包的形状,这一形象提醒我们:即使是在那些具有古老基督信仰传统的城市中,教会也能再次认识到自己是一个新生的教会。那些在天空映衬下矗立着壮观的千年主教座堂的城市,或许今天很少有人光顾。所以,这些大教堂绝不会仅仅成为宏伟的历史陈迹。

在这片土地上,教会正像一颗小种子一般地茁壮成长。教宗非常热爱小型但积极从事爱德及公益活动的教会。即使对于普世教会来说,它们也宛如酵母一般。这也正是教宗访问这些教会的原因:它们是预言之地。教宗在蒙古国所说的话使人想起他在摩洛哥的讲话[6],他在那里道出了一个“酵母教会”。在那里,教宗曾这样说道:“耶稣拣选我们,差遣我们,不是为了让我们成为人数最多!祂召叫我们是为了一项使命。祂把我们作为少量的酵母投入社会:真福和博爱的酵母,作为基督徒,我们从中照见自己,使天主的国度呈现于人们面前”。因此,关键并不在于教宗在乌兰巴托重复指出的“人数不多”,而是“没有意义”, 即:索然无味,黯淡无光。在蒙古国大地上,教会就是盐和光。在蒙古包帐篷中,我们也不难发现教会作为“战地医院”的柔性结构。

- 传教区成立之后一直由菲律宾籍传教士黄旭东(Wenceslao Padilla)领导。黄神父于2018年去世。他于2002年被圣若望保禄二世任命为宗座代牧,继而于2003年成为乌兰巴托宗座监牧。 ↑

- 现在的政府大厦及苏赫巴托广场曾一度是大库伦(Ikh Khüree)寺院所在地,直至20世纪初期,大库伦一直是这座城市的中心寺院。这所曾经以高等僧院教育而著称的寺院于20世纪30年代被共产主义政权彻底摧毁。 ↑

- 乔治·马伦戈(Giorgio Marengo)于1974年6月7日出生于库内奥(Cuneo),后进入圣母神慰传教男修会(Istituto Missioni Consolata)学习,于2001年5月26日被祝圣为司铎,于2020年4月2日被任命为塞维利亚城堡(Castra severiana)教区主教,并于2020年8月8日被祝圣。在2022年8月27日的枢密会议上,他被方济各擢升为枢机。 ↑

- 方济各历数了蒙古特有的智慧遗产的以下十个方面:“即使在消费主义的诱惑下仍与传统保持良好关系;对长辈和祖先的尊重:我们今天多么需要他们与年轻人之间的代际联盟!还有,对我们共同家园的爱护:环境,这也是一个当代的迫切需求。再有,沉默和内在生命的价值,这是当今世界许多弊病的精神解药。然后是健康的节俭观念、接纳的重要性、抵制物质依恋的能力、团结这一基于人与人之间关系的文化、对简朴的重视。最后还有实事求是,坚忍不拔地为个人及团体谋求福利”。 ↑

- 参见 A. Spadaro, «Il sacerdote e la “maturazione universale”. Pierre Teilhard de Chardin su Eucaristia e cosmo», in Civ. Catt. 2016 III 226-238. ↑

- 参见 Id., «“La Chiesa si fa colloquio”. Il viaggio apostolico di papa Francesco in Marocco», in Civ. Catt. 2019 II 159-169. ↑