2018年9月22日,梵蒂冈圣座媒体办公室宣布,中华人民共和国与圣座签署了一份临时性协议。

将此协议视为真正的和谐音符会有助于我们对它的解读。也就是说,这是谱写一个前所未有的新乐章的开端。因此,该协议不是一个进程的结束,而是它的一个真正的起点,需要通过实践的检验及尽可能的改善予以实现。

在下文中,我试将教宗方济各近期的一系列有关活动进行一个总结。教宗本人曾多次表达他对中国的敬仰以及他想要扫除障碍从而建立稳固有效的对话的意愿。我们将从其前任的行动中找到这一意愿的根源,并且看到事实上他的坚定目标建立在前任教宗们已经铺设下的一系列前提之上。然后,我将试着对这份协议的意义及其立足的逻辑与立场加以评论。最后,我将列举一系列随着协议的签署而重新出现的积极性挑战。

方济各:对中国的向往

2014年8月14日,载着教宗方济各飞往韩国进行使徒旅行的意大利航空班机飞越了中国上空。这是有史以来教宗首次被允许进入中国领空。在发给习近平主席的电报中,方济各写到:“在进入中国领空之际,我谨向阁下及中国公民致以最诚挚的问候,并为贵国祈求天主赐予和平与福祉”。2016年2月26日《亚洲时报》发表了弗朗西斯科. 郗士(Francesco Sisci)对教宗进行的历史性访谈。在访谈中,教宗回忆起那一刻并表示,“当我第一次飞跃中国时,有人对我说‘我们将在十分钟后进入中国领空,并将发送您对中国的问候’。我承认在那一刻我感到十分激动,这种情况并不会时常在我身上发生。想到我正在飞越如此浩瀚的文明和智慧使我感动”。

在返回罗马的途中,方济各回忆起他在飞越中国时的感受,并向中国国家元首发送了第二封电报:“我希望向阁下和您的公民致以诚挚的良好祝愿,并祈求天主的祝福降临在您的土地上”。

教宗第三次飞跃中国领空是在2015年1月18日从菲律宾回程期间。当时,教宗在给习近平主席的回信中写道:“我诚挚地为您和所有的中国人民祈祷,祝愿丰裕的和谐与繁荣降福于你们”。几分钟后,在飞机途中举行的新闻发布会上,方济各说到:“问我想去中国吗?当然了! 明天!哦,是的。我们尊重中国人民,只是天主教会为了它的使命与工作需要自由,没有别的条件。我们不能忘记那份关于中国问题的重要文件:教宗本笃十六世写给中国人民的信。这封信直到今天都是适时的,有现实性。重读它颇有益处。圣座对交往永远保持开放态度:永远,因为它对中国人民有着诚挚的尊重”。

除了那个具有强烈象征意义的“空中”桥梁,教宗曾在不同场合多次明确表示了希望与中国搭起外交桥梁的意愿。他不仅表达了亲自访问中国的愿望,还表示想要与中国重建友好关系。2015年9月27日,在从美国返回罗马时,他说道:“中国是一个伟大的国家。它为世界贡献了一个伟大的文化和诸多美好的事物。当我们从韩国返程飞跃中国上空时,我曾说过,我非常想要去中国。我热爱中国人民并祝福他们。我也希望能够有与中国建立友好关系的可能性。我们确实有接触,也有交流。我们在前行。对于我来说,有中国这样一个拥有伟大文化和极大行益能力的国家作为朋友,将会是一种快乐”。

郗士教授的访谈也披露了这位耶稣会教宗对中国感兴趣的起源。方济各说:“对我来说,中国一直是一个伟大的标志,一个伟大的国家。但它不仅仅是一个国家,更是一个伟大的文化,有着无穷无尽的智慧。当我还是一个男孩的时候,每当我读到跟中国有关的内容时,我都会深感钦佩。我仰慕中国。后来我学习了利玛窦的生平经历,看到他也和我有过同样的感受: 仰慕。我明白了他是如何做到与这样一个伟大的充满了古老智慧的文化对话的。他做到了‘与之相遇’”。

2017年12月教宗对缅甸和孟加拉国的访问有一个重要的因素:对中国在国际舞台上想要扮演并且已经在扮演的新角色,教宗率先予以明确重视。在从达卡返回罗马后的新闻发布会上,教宗方济各明确表示:“北京在这个地区有很大的影响,因为这是自然的事情。我不知道中缅边境线有多长,但在(缅甸的)弥撒中也有来自中国的人们。我认为这些中国周边的接壤国,包括老挝和柬埔寨,都需要良好的关系,它们是邻里。我认为能够发展(这种关系)是很明智,很有政治建树性的。当然,现如今的中国确实是一个世界强国,如果我们从这个角度看问题,就可能是另外一个局面了”。此外,我们也非常清楚,排除考虑中国扮演的角色来谈论世界和平是不可能的事情。在我们当今这个充满商业战争和人心激进的时代,这些思考具有更大的价值。

值得注意的是,教宗对缅甸和柬埔寨的访问也受到中国的关注。中国媒体发出相关报道,尤其是《环球时报》,一份由《人民日报》运营的英文报纸。我们也都记得《环球时报》近来发表了许多关于教宗的文章,并于2017年2月18日出人意料地在报纸首页刊登了一张教宗方济各的大幅照片。

在这次访问中,教宗同样没有掩饰他对成行中国的愿望。他说:”我真的很希望,这不是什么秘密。与中国的洽谈是在高级别文化层面上进行的”。在从达卡返回罗马的飞机上,关于政治对话他做了这样的补充:“需要一步一步慎重地来,就像我们现在正在进行的一样,慢慢来”。他总结道:“但通往心灵的门是敞开着的。我认为一个中国之行对各方都会有好处。我希望能成行”。

谈到中国,方济各有一个有趣的表达方式:从一个方面看待事物会改变对全局的看法。同时他还谈到了具有“政治建设性”的外交关系。我们不应忽视这些话的含义,因为它们是教宗“仁慈外交”的关键。

中国与圣座间的复杂关系

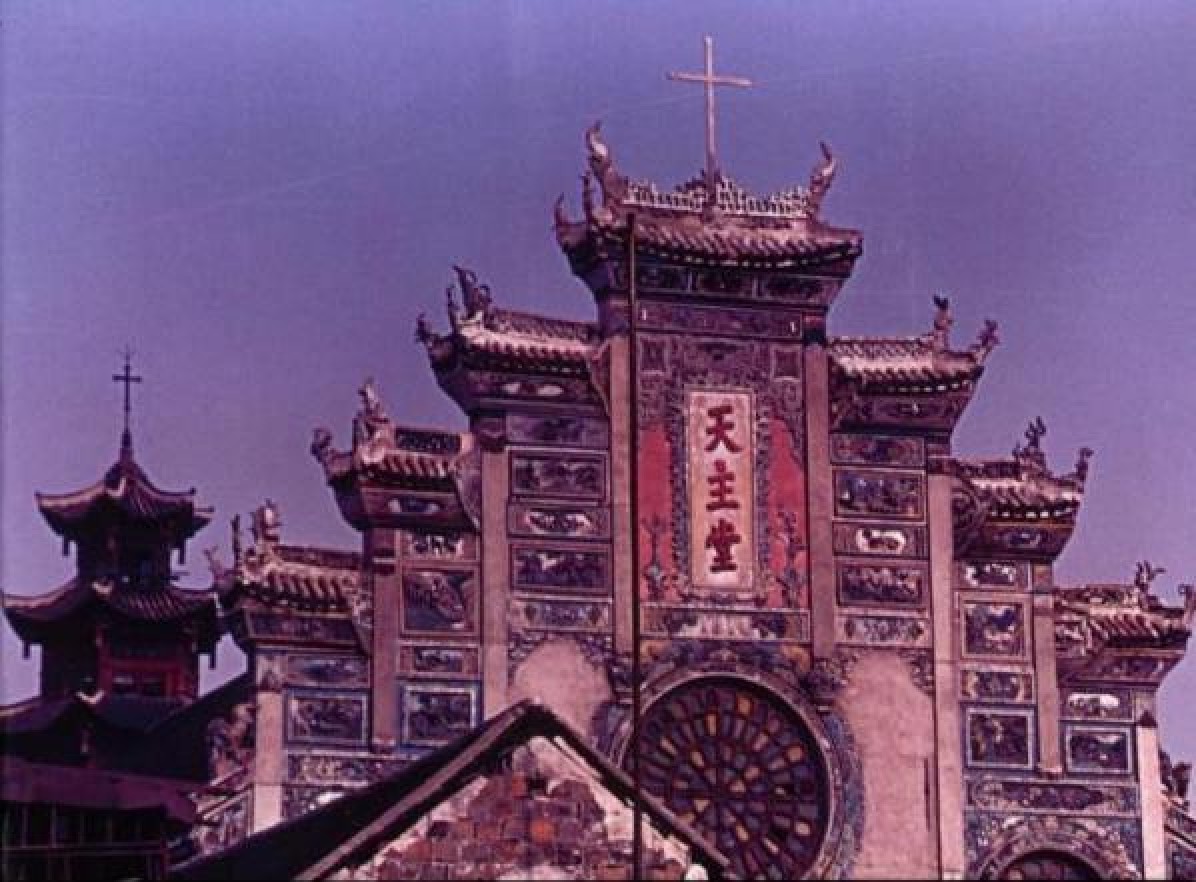

天主教会与中国的关系非常复杂。费德里克.隆巴尔迪神父(p. Federico Lombardi)撰文对此进行了详细分析,我们在此将其要点予以重申。基督宗教早在一千多年前就来到了中国。但它并没能持续很久。叙利亚僧侣阿罗本 (Alopen) 曾在七世纪时将聂斯托利基督教带到了大唐,并建立了几座修道院和教堂。聂斯托利派在十三世纪元朝时期重新出现,但很快在十四世纪上半叶陷入了危机。方济各会主教约翰. 孟德高维诺 (Giovanni da Montecorvino)在北京开始了向蒙古人传教的活动,但后来随着1368年元蒙王朝的灭亡而终止。

最早的耶稣会传教士于1528年明朝时期抵达中国。利玛窦和他的同伴们一直致力于传教工作,直到清朝初期(1644年)发生礼仪之争,导致中国皇帝驱逐基督宗教长达一百年。在那段时期里,天主教徒享有高度社会地位,并受到了包括政府官员、皇亲国戚和学者在内的大部分中国人的尊重。天主教徒的人数有所增长。

如果我们直接进入到现代时期,我们应该会记得,在第一次鸦片战争(1838 – 1842) 之后,在中国正值软弱而西方势力以“不平等条约”称强的背景下,法国取得了对天主教会传教活动的保护权,其对象兼包外国和本土天主教徒。这个天主教徒和法国之间的关系强化了基督宗教是外来宗教的观念,并由此促进了对基督教徒的排外情绪,直到导致1900年至1901年义和团起义的爆发。起义期间,约有三万名天主教徒遭到屠杀。1860年,第二次鸦片战争后,《南京条约》对基督宗教传教工作做出了让步,耶稣会也因而得以再次进入中国。

1912年,清帝国灭亡。中华民国拉开了帷幕。1922年,教宗庇护十一世提名并派遣刚恒毅(Celso Costantini) 作为第一个使徒代表前往中国并于1924年召开上海主教会议,为首次任命六位中国主教进行筹备。他们的受命仪式后于1926年在罗马举行。1946年在庇护十二世时期二战后举行的第一次枢机主教会议上,圣言会士托马斯. 田耕莘( Thomas Tien Kensin) 被任命为第一个中国枢机主教。同年,中国的教区制度也得以创建。其结构至今仍记载于《教宗年鉴》,20个主教区,85个教区,34个宗座监牧区。

1949年,以毛泽东为领导的新共产主义政权掌权,中华人民共和国成立。1951年1月,宗教事务处应运而生。外国天主教传教士于二十世纪五十年代上半期被驱除出境。1957年,中国天主教爱国会成立。1957年底至1958年初期间,主教任命开始在没有教宗授权的情况下进行。1966年,毛泽东发起了文化大革命。这意味着禁止一切宗教活动,关闭所有宗教场所,禁止所有宗教礼拜。爱国会的参与者也受到严重打击。

1978年,教宗若望保罗二世任期开始时,恰逢邓小平上台和改革开放。1979年,中国开始出现开放宗教领域的首批迹象。文化大革命结束后,许多“爱国”主教在那种新情况下曾通过保密渠道要求罗马认可并获其批准。2007年,梵蒂冈在一次中国事务会议的新闻发布会上明确宣布“几乎所有的主教和神父都和罗马共融”。

2000年,圣座和中华人民共和国之间的关系出现了新难题。这主要是由于中国进行的未经教宗认可的新主教任命,以及十月一日恰时中华人民共和国国庆之际120名义和团运动殉难者在罗马被追封圣人。若望保罗二世此后曾积极地寻求解决这些问题。尤其是2001年在额我略大学举行的关于利玛窦的会议上,他发出的咨文引起极大反响。他在文中提到了对“错误”的认识,并希望“能很快看到圣座与中华人民共和国之间建立具体的沟通与合作途径”。

2007年5月27日,在本笃十六世发表的《至中华人民共和国天主教主教、司铎、度奉献生活者及教友牧函》中充满了关于牧灵的指示。他强调教会的团结,并希望能与政府当局展开对话。

本笃十六世引用了若望保罗二世在2001年10月24日咨文中的话,他写道:“怀着对全体中华民族极大的尊重和友情,我非常关注他们的变迁。此情之深使我期盼‘能很快看到圣座与中华人民共和国之间建立具体的沟通与合作途径’,因为‘常来常往、同喜共忧、团结互助有助于友谊的成长’。从这个观点出发,我可敬的前任曾说过:‘众所周知,圣座以整个天主教会的名义,希望与中华人民共和国政府展开对话,消除以往的误解,为中国人民的福祉及世界和平共同合作。我相信它有益于全人类’。我深知与中国关系的正常化需要时间, 而且必须以双方的共同良好愿望为前提”。

我们还记得几十年以来,主教在全国都是由当地所在教堂选举并经政府批准通过而产生的。在许多情况下,这些主教候选人并没有得到罗马的认可。合法化程序由若望保罗二世开始,且自2000年以来已有约40位主教通过这个程序被认可。由于这些主教并非正式提名,并且常常是由其他未经梵蒂冈批准的主教任命的,正规地说,应被自动逐出教会。但在后来的几十年间,这些主教与罗马达成了协议。在此之间未曾出现特大问题,主教们和圣座在认可这些提名和继续重建教区和教会生活问题上达成了协议。从今以后,我们会确实有希望看到圣座和中国之间的关系明朗化。

方济各教宗即任以来多次对中国人民表现出热情和亲切的关注。这有助于建立一个新的更加轻松的氛围,使有效恢复圣座和中国当局之间的对话成为可能。双方接触成倍增加,沟通渠道也愈发稳定和有效。方济各是沿着圣若望保罗二世和本笃十六世的道路继续前行的。这次签署的暂时协议为以后的发展打下了坚实的基础。同时,我们也不应忘记,这份协议的签署是在没有外交关系的情况下进行的。

上文提及方济各教宗与《亚洲时报》郗士教授进行的历史性访谈,它记录了圣座与中国关系的一个重要转折。在诸多事项中,教宗强调了进行对话的重要性。他说,“‘对话不意味着以妥协收尾’,而是说,‘看,我们已经走到了这里,不管你乐意不乐意,让我们一起前行’。这意味着建设”。

这也恰是9月22日协议的逻辑基础。这一步意味着进展,意味着互相倾听、共同进步和力争超越以往误解的明确决定。它是很小却很重要的一步。虽然这条路还需要时间的验证,但既定方向看来是正确的。

协议的意义

自1986年以来,中国和圣座之间的官方性对话已经持续了三十多年。因此,认为这些进展只与近期有关的想法是错误的。可以说这些进展是双方谨慎地迈着每一个脚步走出的一段重要的里程,其结果是对非教宗任命的主教的完全共融予以认可以及关于未来主教提名方式的协议。另外,我们也注意到方济各在中国境内创建了一个新教区。

在我们谈到的这段促成中国和圣座达成正面协议的旅程中,有些人质疑,把主教任命的权利让给中国是否可以接受。这个问题的提出方式是错误的。因为教会实际上没有转让任命主教的权利。天主教会历史的本身至今仍是一个与政府机构在任命主教问题上达成协议的过程。

在一些与西方民主制国家达成的协议中,至今仍存在着关于政府对主教任命持否决权的约定1。几个世纪以来,美国的天主教徒一直被指责忠于教宗而非华盛顿,他们因此被贬称为“教宗派”。第一次世界大战期间,意大利的天主教徒也曾被怀疑为奥地利的盟友,因为奥地利是一个天主教国家。另外,在提名主教的问题上,圣座已与共产主义国家越南达成了共识,并且未曾经历任何大问题或遭到反对。中国和圣座双方皆表示良好愿望。毕竟,双方的共同利益是推选有远见、平衡公允并且受社会欢迎的主教候选人。

我们还可以退一步回顾一下历史。想当初拿破仑. 波那巴与圣座之间出于历史原因达成的一项协议至今仍在斯特拉斯堡和梅斯教区生效。通过这项协议,现代国家与天主教会之间努力建立了一种新方式来处理两者之间以及公民社会与宗教信仰之间的关系,并使法国天主教世界更加团结,结束了使天主教徒之间的对立以及令人痛心的教会大分裂。

我们不必将中国和罗马教廷间的协议视为孤立的事物或者一个过程的最终结果。相反,应该将它放在一个渐进的对话中来看。这个对话将随着时间的推移进行与发展。当然,我们不能忽略将来面临误解和遇到问题的可能性。但这些困难将不再阻碍中国天主教徒与教宗的共融。这确实是非常重要的一步。正如枢机主教伯多禄. 帕罗林(Pietro Parolin) 在2018年2月3日接受《梵蒂冈内部通讯》(Vatican Insider)记者加尼. 瓦伦特 (Gianni Valente) 采访时所言:“因此,这不是在对立的原则和机构之间保持永久的冲突,而是寻找现实的牧灵方案,以便天主教徒能够遵循他们的信仰,并在中国的特定环境中一起继续传播福音”。

我们也不应该忘记,爱国会作为一个对中国天主教会具有影响力的机构,已有超过五十年的历史。我们还记得,它诞生于一个特殊的历史时期,并且似乎正如近期迹象显示,它也有经受变革的可能性。

世界地图的逻辑

中国与圣座之间的协议从根本上和实质上是牧灵性质的。目的在于让天主教会能更好地传播福音,而不必在内部矛盾中纠缠不休。这种矛盾可以通过各方共同努力得到解决。在一个似乎被冲突和恐惧主宰的世界里,这项协议自然传达了希望的信息。

2018年2月,在第4000期《公教文明》出版之际,教宗方济各向杂志推荐了一个全心全意热爱中国的人作为参照典范。他就是Matteo Ricci,中文名字利玛窦(1552 – 1610)。这位耶稣会士在三十岁来到中国。他绘制的一副大型世界地图上记载了当时所知的大陆与岛屿。通过这种对地域进行命名和简略描述的新形式,中国人认识了许多遥远的土地。利玛窦的世界地图为建立其他文明与中国人民之间的联系作出了贡献。这幅世界地图实际上是连接大同天下所有国家文化和文明的一座桥梁。在我们生活的这个分裂世界里,到处都是高墙和障碍,一个畅往和平世界及其和谐的理想应是我们的行动指导。

2014年,习近平主席在联合国教科文组织的讲话中,用一副多彩的图画来描述地球上“波澜壮阔的文明图谱”。他补充说明各种文明的调色板通过“交流互鉴”会更加丰富多彩,打开一幅未来的画卷。习在那次演讲中直接驳斥了所谓的“文明的冲突”。

习主席也引用了与孔子同时代的齐国上大夫晏子的名言,结合音乐中的长度、节奏、感觉、音调及风格等概念发出提问:”如同弹琴一样,老弹一个音调有谁爱听呢?”他因此总结道:“当今世界,人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里,各国人民形成了你中有我,我中有你的命运共同体”。

教宗方济各也曾使用过调色板的比喻,并提出应以“文明的相遇”来取代“野蛮的冲突”。我们还可以回顾方济各在接受郗士教授的采访中所提到的“西方世界、东方世界和中国都有维护和平均势的能力和力量”。

然而,方济各所说的均势并非类似雅尔塔模式中的妥协和瓜分的仲裁协议,而是对话的成果。此外,很明显,伴随中国与圣座达成协议的道路与国际形式和中国在世界舞台上所扮演的特定角色有关。在这个历史转折时期,方济各的牧灵态度可能会对地缘政治的动向产生很大影响,寄希望于避免某些人多次预言的灾难性前景。

与此同时,通过9月22日签署的协议,圣座实际上继续遵循枢机主教刚恒毅的经验,当初正是他对所有外国势力对中国天主教徒的“保教权”予以拒绝。

郗士对教宗的采访以一个寓意深刻的对中国国家主席的良好祝愿结束。它反映了方济各希望继续向所有政治家表达他寻求全人类幸福美好的愿望。他说,我希望你们可以继续取得进步,同心协力,为管理好我们共同的家园和我们的各族人民携手共作”。

建立信任

我们同时也需要承认,中国和西方的历史关系深深地打着西方殖民主义和帝国主义的烙印。至于中国和天主教会间的关系,可以说这些历史性创伤引发了问题和担忧,造成了相互的畏惧。建立中国和圣座之间的互信关系需要时间。而信任正是问题的关键。

这里我们不妨也再次让利玛窦指引我们。他非常注重友情。1601年,他撰写了一篇交汇着中西方智慧的论友情的文章。这个作品为中国明代宦官及文人了解伟大的西方哲学家思想提供了机会,同时它也是其他耶稣会神父能够理解中国文人并且与他们进行对话的基础。信任是建立在对话的实际能力上的,它可以转变精神意念,需要很大的忠诚有时甚至可能是痛苦。

“当你视友若己时”,利玛窦写到,“遥远的会与你亲近,柔弱的会变得强大,不逢时者会昌盛,患病者可痊愈”。信任使我们接近,给我们力量,还能愈合伤口,哪怕是那些因迫害而造成的至今未愈的深刻创伤。信任是一个需要时间的过程,是一条“路”而不是一个“目的地”。它是一条深愔统一优于冲突的道路。变化的过程不应被充满破坏性并且不可战胜的冲突所阻止。信任同时也是一个适中,就好像骑自行车,如果找到合适的速度我们便可以保持平衡,一直前行不止。

马提诺. 马尔提尼神父(Martino Martini 1614 – 1661)在他的《论友谊》中用海洋、航行和沉船的比喻来探索友谊这个主题并非偶然。友谊中既有美好也有痛苦,建立在信任基础上的和解与对话是我们大家应该争取的一种深层“转化”形式,它可以超越障碍和错误。

正是出于这个原因,教宗方济各选择了友谊这个主题来谈论中国。方济各深信他对中国人民的同理心可以唤起一个通过常来常往而不断前进的发展。中国天主教会的处境在过去几十年以至最近十年中发生了很大变化,这对寻找最适合并且最易于接受的方式来继续今天的旅程十分重要。

当今的多重挑战

尽管迄今为止许多有关教会的辩论源于内部的争执和压力,但借助于这个初步协议,我们现在可以更好地集中精力,面对有益于牧灵的挑战。本文的任务不是将这些挑战一一历数并予以详尽描述,但是牢记其中一些最重要的问题还是十分必要的。《公教文明》在过去两年中曾通过二十多篇文章对其进行阐述。这至少将有助于我们以谨慎的态度怀着希望展望未来。

精神挑战:中国正在飞速地变化,并且面临着不同以往的挑战。我们知道,近几十年来,中国经济的迅速增长引起了国际社会的关注。在这种经济变革中,中国社会和人民正在从不同的传统和学科中寻找生存的意义。“耶稣的生活方式”便是中国在政治和教育方面展开的社会讨论主题之一。发展和经济增长并不能解除精神上的需求,信仰和灵修则对理解人类及其生存价值和追求有着重要的意义。

在各个领域,生活已经变得过于物质化和实利化,致使许多人远离了自己的传统和文化。另外,许多中国人现有的思想和行为已经和传统的习俗和价值观脱节。

中国天主教会可以提供哪些形式的福音和服务来接近这些寻找生活意义的人呢?天主教会做好迎接这一挑战的准备了吗?

“政治”挑战: 中国天主教会同时也需要重新定义自己的角色及其与共产党及其意识形态的关系。这并不意味着天主教会必须与党的政治思想与价值观相一致,而是说教会需要寻找如何继续它在中国的使命与职务的答案。在接受《辅助》(Il Sussidiario)采访时,弗朗西斯科. 郗士评论道:“关键不在于共产党政府是理想的还是邪恶的。正如教宗所言,关键在于‘应该做什么?’”。他总结道:“当然,做事总会有犯错误的风险,但也有做得好的可能。就象教宗说的,不努力做好事是件坏事”。

此外,中国传统文化价值观与福音价值观以及教会的布道有许多共同之处。中国社会和天主教会必须理解和重视这些可以共享的价值观,并通过对话寻求公益。

内部分歧的挑战 我们还记得,所谓的“官方”和“非官方”团体之间的关系曾经非常紧张。双方都在不同程度上因为信仰蒙受过苦难。然而,我们不能永远沉溺于过去,而不考虑过去的苦难可以为将来的和解服务。如今,新时期召唤两个团体同时为在中国更好地传播福音努力。劝教和传教当今尤为重要。根据各地情况的不同,这两个团体之间的区分和它们之间的关系也仍然各不相一。尤其是在大城市,这种分歧更是微不足道,对青年天主教信友也更无关紧要。

但是,中国的天主教信友都很清楚,这种内部分歧,以及与民政当局关系上存在的困难,形成一个很大的负担,使天主教会在中国的道路至今维艰。相形之下,新教团体则无疑更加活跃,同时内部压力也相对较小。

“官方”和“非官方”这两个团体不应让过去的仇恨和创伤制约自己的生活,从而阻碍前方等待他们完成的伟大使命。紧张局势和误解啓待得以超越。主教和司铎必须迈出第一步,团结一致地一起为在中国的天主之国而努力,而不应为争权夺势而对抗。只有通过这种方式,天主教会的和解方可有望,这对天主教会在中国的发展至关重要。

枢机主教帕罗林(Parolin) 在接受记者加尼. 瓦伦特(Gianni Valente)采访时对内部分歧这个挑战是这样总结的:“当然,还有很多伤口至今未愈。需要以仁慈为药来医治。如果有人被要求作出或大或小的牺牲,那么所有人都必须清楚,这不是以政治交换为代价,而是从福音角度出发,是为了更大的福祉,为了基督教会的利益”。我们的目标是“不再讨论主教是‘合法的’还是‘非法的’,是‘地下的’亦或‘官方的’,而是寻求兄弟间的和睦,重温合作与共融的问题”。这才是我们的目标,也是我们的希望,伴随我们已经迈出的和即将迈出的脚步。

“中国化”的挑战:基于中国自身的特点,天主教华人教会需要既是完全的天主教式又是完全的中国式,以便福音教导和价值观的文化互融。吸收中国特色意味着一个深入文化互融的过程。

教会可与中国的文化和传统,和它历史悠久的艺术、音乐、文学和诗歌进行对话。习近平主席在上述联合国教科文组织的讲话中赞扬了宗教在其国家生活中的作用。他说:“在过去的两千年里,佛教、伊斯兰教和基督宗教等宗教被引入中国,滋养了这个国家的音乐、绘画和文学”。

就基督宗教而言,这方面的例子数不胜数。我们在这里仅以大画家郎世宁(Giuseppe Castiglione) 为例。他于1688年出生于米兰,1766年卒于北京。乾隆皇帝对郎氏格外青睐,并赐予皇家大葬的殊荣。

最近几年来中国领导人多次向其境内的宗教团体发出的“中国化”的要求是一个特别的挑战。这个问题最初出现于2015年对习近平主席的访谈中,可是在2017年中国共产党第十九次大会即将开幕时以及闭幕之后,这个要求的频率有了很大的上升。主席在大会开幕式上的报告中指出,“要全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持我国宗教的中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应”。

如果说理所当然任何宗教都不应成为政治机器的工具,那么同样明了的是,政府对宗教团体及个人提出的需要完成的任务之内容也远远没有一个明确的规定。在一个变化的环境中或许存在比较和想象的空间。

对此,反思以往会对我们起到帮助作用。我们知道,基督宗教坚信它的普世使命,起源于犹太文化并深深地汲取了希腊文化。这一切对天主教会自身的生存及其使命的发展有非常大的影响,甚至也改变了整个古罗马帝国时代的世界。不仅古罗马帝国采用了希腊文化,亚里士多德和柏拉图也影响了从罗马到当时无法逾越的喜马拉雅山脉之间的所有文化。因此,基督宗教可谓源于希腊范畴。那么,中国范畴内的基督教意味着什么呢?

为了反思这个问题,我们可以参考时任枢机主教若瑟. 拉青格(Joseph Ratzinger)在他的著作《地上的盐》中文译本序言中写到的一段话:“真正的问题是, 基督宗教信仰是一个可持久的答案吗?它在中国是否可以不仅被少数人信奉,而且成为塑造整个中国的力量呢?将来某一天是否会出现一个亚洲人或中国人的基督宗教,就像希腊和拉丁基督教起源于犹太教向异教的转化一样?还是会像古典时代晚期的日耳曼、斯拉夫和欧洲基督教一样出现呢?”。

神学上的挑战:在这个领域,神学上的反思是必要的。在传统的儒家思想和道家思想背景下,神学旨在将中国的伟大的传统思想及其敏锐性与基督宗教紧密地联系起来。基督宗教也需要用中国方式,借鉴中国伟大的智慧和哲学来思考。

例如,我们可以更深入地研究源于公元前四世纪和三世纪之间的颇具哲学性和神秘性的古代道教教条。《道德经》是一部继《圣经》之后被翻译得最为广泛的著作,我们可以从中找到一些帮助我们理解福音的适合中国理念的观点。反之亦然,它也有助于以新方式深入理解基督宗教启示。以耶稣会神父柯洛德. 拉尔(Claude Larre)以基督教观点于二十世纪七十年代末对《道德经》发表的评论为例,如果我们确认基督耶稣能够在既不强加任何特定逻辑又不施以某个单一哲学视角的情况下解放人类,那么就没有任何东西能够阻碍我们将基督信仰植根于《道德经》所倡导的简单、炽热和公平的精神中去。

待写的未来

在9月22日的协议签署之后,中国天主教会需要继续努力宣传福音,尽可能以更有效的方式通过其宗教启示及其慈善性和社会性承诺为中国人民的利益做出贡献。这就是它为什么必须本土化和完全中国化,本着天主教自身的普世性深入进行文化互融的过程。总之,要既是完全中国化的,又是完全天主教的。这是天主教会自刚恒毅担任中国使徒代表(1922 – 1933)以来的一贯宗旨。

前面已经提出,我们不应该将此协议视为一个终点,而是一个起点。因为这不意味着中国天主教信仰生活的质量会因此自动得到提高。挑战依然存在,但对于中国天主教徒来说,重建双方关系的进程是一个积极的事实。

长期以来期盼达成协议的天主教会提出了什么要求呢?枢机主教帕罗林在上文提到的采访中回答了这个问题,他说:“坦诚并现实地讲,天主教会的要求仅限于能够彻底结束长时期以来的对立,平静地从事自己的信仰,打开更多的信任空间并为整个中国社会的利益做出天主教的积极贡献”。

教宗方济各在2016年5月22日三钟经上的讲话也很好地概括了这些任务。他说:“愿中国的天主教徒,同那些信奉其他崇高宗教传统的人士一起,成为慈善与和解的具体的标志。由此,他们将会促进一种真正的相遇文化以及全社会的和谐,那种中国精神一贯崇尚的和谐”。

至于我们,在迈出签署协议这一个新的脚步之下,我们的任务是什么?在我们这方面,正如枢机主教帕罗林所言,“我们应该一起用充满爱的亲近、尊重、谦卑,更重要的是祈祷,伴随天主教在中国的道路。这是一个书写历史新篇章的时刻。我们应以对天主旨意的坚信和适当的现实主义来展望未来,确保中国天主教友能够感受自己是真正的天主教徒并且更明确地和伯多禄紧系在一起,因为他是耶稣基督指定的天主教的磐石。同时,也要确保他们能够感受自己是真正的中国人,不否认或贬低任何正义的、贞洁的、可喜爱的、可称道的、有美德的和值得赞美的事(参见《斐理伯书》4:8),它们以前是以后仍将是历史与文化的源泉” 1。

参考文献

- 参见 M.-E. Herghelegiu, Reservatio Papalis. A Study on the Application of a Legal Prescription According to the 1983 Code of Canon Law, Münster, Lit Verlag, 2008, 50.