事实表明,电影论坛是一片促进反思的沃土,有助于我们更好地理解电影情节中的高度复杂性。30多年来,我们能够有不少机会邀请各界社会人士参加在亚洲和欧洲举办的儒家伦理研讨会, 探寻“英雄”在奇幻类电影作品中的含义。习惯上说,英雄通常是那些能够在逆境和挑战中坚持尊重、信义、恻隐、智慧等价值的典型人物。然而,中国人对“英雄”的期待并不总是遵循好莱坞特有的并常以“大团圆的结局”告终的典型原则,因为他们毕竟和常人一样,同样会面临疾病和死亡。

对英雄所经历的不同故事情节进行更系统的叙事分析是以英雄事迹鼓舞我们积极向上的良机。这是一种超越单纯娱乐消费的深度体验,它以英雄所面临的道德困境为勾勒剧情的主线。

本文以圣若瑟大学澳门利氏学社的一个长期研究项目为参考。在一篇有关该项目的文章中,耶稣会士马克∙班苏(M.R. Bandsuch)概述了基于电影英雄人物叙事分析的方法及其在当代中国道德教育中的价值[1]。电影的决定性作用是使观众在观看过程中联系个人遭遇及奋斗而产生的共鸣。这种方式与任何灌输策略无关,它以个人经历为基础,使细心的观众能够在一定程度上认同剧中人物的重重困境。

例如,通过重复观看那些公认的电影巨片,人们将会意识到,与武打相关的主题实际上远远超出表面上的打斗,而是对理想中幸福生活核心价值的揭示。事实上,屏幕上的图像能够以一种非常特别的方式传达对儒家仁、义、礼、智、信等核心价值观的深入挖掘,在超越媒体视觉表现的观众心中产生共鸣。此外,影片对英雄面对疾病和死亡的不同处理方式尤其值得我们注意。

导演马丁∙斯科塞斯(Martin Scorsese)一贯对图像所营造的气氛表现出特别的敏感性。他对摄影和电影进行了这样的区分:“图像可以营造一种氛围,使人置身于一个可以感觉到他者性的环境。这就是你可以从电影中获取图像、想法和感触。必须承认,某些无形的东西无法通过语言来表达。比如说,在电影中,当一个图像和另一个图像被剪接在一起时,你的头脑中会出现第三个完全不同的图像:那是一种感觉和印象,一个想法。所以我认为,布景是一回事,它与摄影相关;但电影是另一回事,它通过图像的组合吸引我们、向我们讲话。这就是剪辑:它是电影制作的行动”[2]。

张艺谋,《英雄》(2002):不杀

《英雄》是张艺谋2002年执导的一部中国武侠片[3]。剧情讲述了公元前227年间荆轲于皇宫内刺杀秦王未遂的故事。在这部影片中,死亡的威胁无时不在,是每个主人公不断面对的危险。战国时期(公元前453-221年),秦国亭长无名来到京城,参见不久前从长空、飞雪和残剑的刺杀中侥幸存生的秦王。自从那次行刺未成之后,这位统治者身边更加戒备森严。然而,无名声称自己已经斩除了那三个刺客,并以缴来的兵器为证,向秦王叙述取胜的经过。他说,那三个刺客前往赵国书馆避难,他在斩除长空之后,又追杀了飞雪和残剑。

书法是当时最受推崇的表现中国文化的形式之一。事实上,无名向残剑求“剑”字,是为了通过书法暗中参透其剑术。他目睹了秦军对书馆的攻击,看到无论有多少致命的箭矢穿梁射入,书馆的老先生仍然继续练字,纹丝不动。在这里,我们注意到武侠电影的一个特点,那就是,它远远超出轻松娱乐的范畴,其主题往往是教导人们追求任何杀生利器都无法战胜的美德。

无名也了解“朱砂”的涵义,它在中国是人际关系复杂性的象征。比如飞雪和残剑之间的关系:两人虽一度如胶似漆,却在时日中逐渐疏远。“剑”字完成后,无名向残剑透露了自己的身份,要求二人于次日比武。但后者得知飞雪对其不忠后怒火中烧,遂与女仆如月做爱。暗中窥视的飞雪看到了一切,为了报复,她先后杀死了残剑和试图为其主人报仇的如月。次日,无名在秦军面前杀死飞雪并缴获其剑。

无名声称自己已练就置人于死地的绝技,并指出了秦王对残剑的低估:残剑身怀绝技,可以在行刺时不伤要害,制造被刺者的假死状态。《英雄》的另一个关键情节是,残剑在送别无名赶赴秦都之前,在沙地上写下了“天下”二字。这是他劝阻无名不要实施刺杀的恳求。

秦王被这个故事深深打动,感叹残剑对他统一中国的梦想理解得如此透彻。此时,尽管他意识到无名前来的目的是行刺,但已不再有丝毫的畏惧。他胸有成竹地将剑掷出,毫无戒备地站在无名面前,泰然垂手,凝视卷轴上残剑的字迹。这里,英雄向我们揭示了他的深刻感悟,即剑术和武术的最终目标是摆脱武器的使用及其杀伤性,一心致力于天下太平。因此,当他意识到恰恰不杀才是和平的关键,才是真正英雄的标志时,业力

秦王识破了这位理想中的英雄在讲故事中暴露的破绽,他明白,此时的无名应该已经完全丧失了刺杀自己的欲望。另一方面,无名也从两人的对话中有所领悟,并因此打消了行刺的意念,放过了秦王。然而,秦王却在文武百官依法惩办的劝谏下万般无奈,被迫下了诛杀令,在皇宫内处决那个试图刺杀他的人。他意识到,为了统一天下,他别无选择,只能依法处决无名,以杀一儆百。无名在死后得到了英雄的厚葬。最后,影片结尾处以文字介绍秦王的身份:他就是秦始皇帝,中国的第一个皇帝。

王家卫,《一代宗师》(2013):人生何为贵?

《一代宗师》是一部2013年在中国大陆和香港制作的武侠片,由王家卫导演和编剧。影片概述了咏春拳宗师叶问的生平故事:从1930年代民国时期的中国南方城市佛山,到叶氏于第二次中日战争后迁居香港,直至去世。

在出场戏中,叶问身着神父般的长袍,头戴宽边帽。他首先阐述了自己对武打的见解,随后以一段在雨中拍摄的象征性场景予以说明。在这组与十多个对手搏斗的慢动作镜头中,叶问自始至终全神贯注,毫不分心,并最终取胜。思绪将他带回早期的经历,当年,他拜陈华顺为师开始练习拳术,并娶张永成为妻。

然而,当武当八卦掌宗师宫羽田从华北赶来时,叶问的平静生活受到了威胁。即将隐退的宫羽田指定马三为他在北方的继承人,同时,他认为也应该在南方设立本派宗师。多位大师试图向宫羽田挑战,均被马三阻止。当南方大师正在选派代表时,宫羽田的女儿宫二赶到,试图说服父亲停止比武。在此期间,南方大师们选出了自己的代表叶问。在与宫羽田比武之前,叶问必须接受他们的考验。

有趣的是,叶氏和宫氏之间的拳脚相搏却变成了一种哲学思想的交流。宫氏在宣布叶问获胜后返回华北。但是,为了恢复家族荣誉,宫二向叶问发出挑战。由于武术的核心是纤毫之争,要求精神集中,而不是暴力,因此两人商定,谁若在比武中打碎房间里的一个物件,谁就是输家。叶问和宫二之间的打斗非常激烈,但是,恰恰在比武的最后一刻,叶问踏破了一个台阶。比武以宫二的胜利和两人友好的分别而结束。叶问声称想要重赛,但实际上,正是为了维护宫二的荣誉,他才故意在比武中踏破了台阶。两人此后通过信函保持联系。

1937年,第二次中日战争期间,叶问的家庭生活于贫困之中,他的两个女儿皆因饥饿而丧生。与此同时,在中国北方,马三背叛并杀害了宫羽田。面对这个“杀师弑父”的仇敌,宫二在归来之时,对长辈们抛弃父亲的懦弱行为感到震惊。但他们告诉她,父亲的遗愿是希望她能幸福,而不要寻求报复。宫二拒绝接受这个现实,她发誓不传艺、不婚嫁、不留后,为报杀父之仇而倾注自己的一生。

在此期间,叶问抱着传授武艺的打算迁居香港。但是,这条艰难的道路充满了各种挑战,因为城市里还有无数其他的拳师。他的名气越来越大,但值得注意的是,他对经济上的成功并不感兴趣。1950年除夕夜,他再遇宫二,并重新向她提出挑战,不言而喻,他想暗中劝导宫二重振宫家武艺,却遭到宫二的拒绝,她声称,武术宗派销声匿迹实不属罕见。

这时,电影闪回到10年前宫二和马三在火车站的决斗。那是1940年的除夕,宫二在一场残酷而激烈的打斗中击败了马三。宫二自己也身受重伤,她从此决意放弃习武。

随后,影片跳至1952年叶问和宫二的诀别。在向叶问坦白了对他的一见钟情后,宫二离世而去。叶的画外音解释说,在与马三的决斗中,宫二伤势严重,被迫以鸦片减轻痛苦,并从此无法自拔。

片尾最后场景的剪辑展示了叶问武馆的发展:咏春拳风靡全球,李小龙成为他最负盛名的弟子。画外音告知观众,叶问于1972年离世。

这部电影使有鉴赏力的观众超越了那种将武术视为一连串乏味打斗的偏见。这并不是一场你胜我负的角逐,而是远远超出这个范畴,为一场哲理性讨论赋予了戏剧性形态,探讨了“北方人”和南方人之间的差异和普遍存在的相互偏见。宫羽田认为,任何地方,甚至包括妓院,都可以成为修炼德性之地,直至取得成为大师的秘诀。

这在其女宫二的故事中得到了体现:她虽然击败了杀父凶手马三,并受了重伤,但残酷的搏斗并未打消她为父雪恨的念头。沦为鸦片的奴隶当然可能为她招来严厉的批评,但实际上,使她存生的并非鸦片,而是从初见叶问时便对他产生的爱恋。宗师的最高特质表现在信任的能力。就北派宗师宫羽田而言,这意味着对马三的信任,虽然马三后来成了杀死他的凶手;就南派宗师叶问而言,就是他对弟子们的信任–其中包括李小龙,他通过武术传授给门徒的严格教悔,使他们常能洁身自好,恪守儒家信义美德。

马丁∙斯科塞斯,《沉默》(2016):沉默中的话语

《沉默》是2016年由马丁∙斯科塞斯执导的一部历史剧,根据远藤周作1966年的同名小说改编。该片以日本长崎为背景,实拍于台湾。

17世纪时期,两名年轻的耶稣会士从葡萄牙来到江户时代的日本。他们途经澳门,在那里见到了圣保禄学院的院长范礼安(Alessandro Valignano),并接受了到日本传播福音的任务。这段故事回顾了这样一个史实:当时,反对德川幕府的岛原起义(1637-38年)导致基督宗教在日本受到压制,日本信徒因此被迫秘密举行宗教活动。他们被称为kakure kirishitan,或 “隐匿基督徒”。

《沉默》是斯科塞斯继《基督最后的诱惑》(1988年)和《达赖的一生》(1997年)之后执导的第三部有关信仰受到挑战的影片。在影片开头的一幕中,葡萄牙耶稣会士费莱拉(Cristóvão Ferreira)目睹他曾努力使之皈依基督信仰的日本人遭受酷刑。面对施刑的日本当局,神父深感无能为力。几年后,被委任为传教视察员,并在澳门创办了圣保禄学院的意大利耶稣会士范礼安收到消息说,费莱拉在日本遭受酷刑后放弃了信仰。范礼安虽然认为“我们耶稣会已经失去了费莱拉”,但答应了费莱拉的两个葡萄牙学生,年轻的耶稣会士塞巴斯蒂安∙罗德里格斯(Sebastião Rodrigues)和方济各∙加鲁佩(Francisco Garupe)前往日本寻人的请求。吉次郎是一个逃命到澳门的日本渔民,是个酒鬼,他同意在危险的旅途中为两位神父做向导。其实,吉次郎全家惨遭屠杀,他本人似乎也多次背弃了基督信仰。

抵达日本后,两位神父结识了当地的基督徒团体。他们不仅被迫以秘密的方式生活,终日处于恐惧之中,还同时遭受内部的巨大分歧和激烈斗争。神父们目睹了这样一个场景:前来搜寻基督徒的日本官员,残忍地将一些被怀疑是基督徒的村民钉在海边的木制十字架上,让他们被涨潮的潮水淹死,然后将其尸体在专门搭建的火堆上火化,以防基督宗教方式的埋葬。

加鲁佩出发前往平户岛,此岛是圣方济各∙沙勿略(Francesco Saverio)于1550年前后首次抵达日本的地方。而罗德里格斯则去了戈托岛,也是费莱拉进行传教工作的最后一个地方。他在那里与吉次郎重逢后,因被其出卖而落入日本武士手中。一位年长的武士告诉罗德里格斯,如果他不放弃自己的信仰,其他基督徒将为此付出代价。然后,这位耶稣会士被带到长崎,与许多日本皈依者囚禁在一起。在法庭上,他被告知基督宗教教义敌视日本。罗德里格斯要求会见审讯官井上政重领主未成,被重新带回牢房。吉次郎也被逮捕入狱,他向罗德里格斯解释说,自己是在法官的威胁下被迫背叛的。尽管吉次郎以前也曾经叛教,但他坚持表示自己仍然是一名基督徒,并请求告解,以赦免他的叛教之罪。罗德里格斯不情愿地同意了。

此后,渔夫在同意“踏绘”(Fumi-e,即踩踏圣像)之后被释放:这是一个叛教的象征。随后,罗德里格斯被押送到海滩上。在等待中,他看到远处的加鲁佩和其他四名囚犯,也在押送下走近。为了迫使加鲁佩放弃他的信仰,四个人被带上一只小船,逐一被推入海水中淹死。然而,加鲁佩断然拒绝了这一要求,并纵身跳入海水,试图营救最后一名囚犯。就这样,罗德里格斯目睹自己的同伴不顾一切地游向大海深处,直到与其他四人一起被浪潮吞没。

一段时间之后,罗德里格斯终于被带去会见年迈的费莱拉。费莱拉告诉他,他是在酷刑下叛教的,他还说,在日本十五年以及在寺院一年的生活,使他确信基督教在日本是没有用的。罗德里格斯对他予以反驳,但费莱拉坚持自己的观点。当天晚上,罗德里格斯在牢房里听到五个基督徒遭受酷刑的声音。费莱拉告诉他,这五个人实际上已经放弃信仰,但日本人要求只有在罗德里格斯也叛教的情况下才会停止向他们施刑。内心的重重疑问使罗德里格斯深受折磨:如果能够以自己的叛教结束他人的痛苦,那么拒绝这样做是否是一种自私的行为?最后,当他被迫面对“踏绘”的时候,罗德里格斯听到了耶稣的声音,允许他踩踏在上面。他就照着做了。

与之前的费莱拉一样,罗德里格斯也获得了留居日本的许可并采用了日文名字,还娶了妻。他们对基督宗教的了解有时被用来阻止出岛(Dejima)的荷兰商人向日本进口基督宗教物品。费莱拉死后,吉次郎再次要求罗德里格斯赦免他,但遭到拒绝,他说自己已不再是一个神父。这时,罗德里格斯听到天主的声音说,祂从来没有保持沉默,而是与那些遭受折磨和被杀害的人一起受苦。只有放下自己所坚持的东西,罗德里格斯才能以谦卑的态度对待吉次郎,而不是像以前那样鄙视他。在牺牲自己的身份和信仰的同时,他效仿了献出自己生命的耶稣的牺牲;罗德里格斯现在才意识到这一点:直到天主亲自对他说话,他才明白过来。后来,吉次郎因携带一袋宗教物品而被查截,虽然他否认那是自己的东西,但还是被押走了,并从此再无音讯。

许多年后,罗德里格斯去世。他的遗体被放在一个大圆篮里,按照日本的传统仪式被火化。在熊熊火焰腾起之前,他的妻子将一个驱邪的物件放入他的手中:那是他第一次来日本时收到的一个小小的、做工粗糙的十字架。由此可以推断,罗德里格斯一直暗中保持着基督徒的身份。

我们很难通过对影片的分析确定孰为真正英雄。表面看来,可悲的吉次郎不过是一个用来反衬英雄的“叛徒”形象:每当需要的时候,他总会否认自己的信仰,屡次叛教。然而,尽管他全家不幸遭难,他似乎总是去而复归,一直到故事的最后。

在影片的一个关键场景中,被逼踏绘的传教士和平信徒遭受酷刑,一个画外音说:“现在站出来吧。没关系的。你可以踩着我。我理解你的痛苦。我出生于这个世界上,是为了分担人的痛苦”。我们可以把这个声音理解为一个懦夫在酷刑前自欺欺人的自我辩护;也可以把它理解为救世主耶稣的声音:在极端考验的时刻,他向其追随者宣称他已经完成了救赎的工作,用自己的血为所有遭受暴力和罪恶的人赢得了救赎。当然,人们可以看到吉次郎的忏悔后面无法挽回的错误,但在另一个视角中,以“叛徒”吉次郎为向导的耶稣会士,最终也被迫以放弃信仰和修会圣愿告终,他们的旅程也很容易被视为一个失败的传教活动。这就是《沉默》中的模糊性,它使人联想起黑泽明的经典日本电影《罗生门》(1950年):在讲述同一个强奸故事时,剧中的四个主人公给出了完全不同的版本。

基于个人作为天主教徒的抗争和明显挫败,原著作者远藤周作在吉次郎身上找到了更明确的身份认同。马丁∙斯科塞斯也表示,吉次郎是所有角色中最有吸引力和最耐人寻味的人物[4]。甚至在影片的摄制过程中,斯科塞斯曾这样想过:“也许他‘有些’像耶稣”。在《玛窦福音》中,耶稣说:“凡你们对我这些最小兄弟中的一个所做的,就是对我做的”(玛25:40)。你在街上遇到排斥你的人:这就是耶稣。很明显,吉次郎一错再错,不断给自己和他人,包括他的家人造成伤害。但最后,始终陪伴在罗德里格斯身边的人难道不正是吉次郎吗?事实证明,吉次郎甚至堪称罗德里格斯的贤师良友。正是出于这个原因,罗德里格斯最终对他表示感谢。

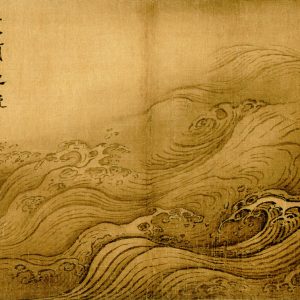

斯科塞斯的《沉默》似乎在许多方面反映着困扰着他的问题:个人信仰,以及在一个充满极端暴力和日益腐败的环境中保持基督宗教价值观的困难。因此,通过叙事分析,我们可以从根本上质疑将吉次郎视为“叛徒”的肤浅认定。与其说他是一个纯粹的“叛徒”,不如说他是另一个“依斯加略人犹达斯”,他的背叛将耶稣送上十字架,在救赎史中起到了必要的作用。对于一个“叛徒”也可以起到推动作用的故事,某些人会为找不到一个真正的英雄而感到失望,而神学洞察或许有助于克服这种短视的结论。被钉在十字架上死而复活的主耶稣第一次出现在一副微妙地让人不禁联想到埃尔∙格雷考(El Greco)的画作中,并随着叙事的展开逐渐消失于汹涌的波涛中,最终再次道成肉身,回到被钉十字架的基督徒身上。影片最后聚焦于死去的罗德里格斯,在这一幕中,至少还有他的妻子放在他手中的十字架:这个恰到好处的暗示,似乎标志着他与复活的主之间从未间断的共融。

斯科塞斯说他更喜欢埃尔∙格雷考画作中的基督面容,因为在他看来要比皮耶罗∙德拉∙弗朗切斯卡(Piero della Francesca)的画作更慈善可亲。在年轻时代,随着自己的成熟,基督的面容总能带给他慰籍和喜乐。面对这位50多年来一直处于电影艺术巅峰的大师,我们逐渐开始理解他的结论。他表示:“复活和道成肉身的观念、慈悲和爱的强大信息……这才是关键。至于圣仪和圣事,如果你能接近它们,体验它们,它们会帮助你接近天主”。

冯小刚,《芳华》(2017):发现热情和自我牺牲精神

《芳华》是一部2017年的中国剧情片,由严歌苓编剧,冯小刚执导。冯堪称当今中国影界最重要的导演之一。

影片主要体现文化大革命期间一群青春少年在人民解放军文工团的经历和激情。剧中人物将他们的主席和最高领导人毛泽东的“红色梦想”作为提高思想认识的根本源泉。令观众感动的体验不仅有文工团中为共同理想而牺牲和奋斗的真挚感情,也有那个时代的背叛和痛苦:那时候,对毛主席作为民族英雄的个人崇拜达到了顶峰。

影片通过萧穗子的叙述,介绍了两个主要人物的故事:一个是天真无邪的新兵何小萍;另一个是因品德优秀而被战友们称为活雷锋的刘峰(雷锋是共产党树立的模范战士,全国人民的学习榜样)。在1979年的中越战争中,两人因英勇作战而被评为英模。在一场激烈的战斗场面中,刘峰所在部队遭到伏击,他奋力抢救一名掉入沼泽中的同志。刘锋的努力没有白费:他成功地挽救了战友的生命,自己却因右臂严重受伤而被迫截肢。

影片所体现的主导文化中的一个典型方面是作为欺凌和排挤的受害者的经历。何小萍便是一个代表性人物:她因农民出身而成为室友的攻击目标。他们嘲笑和侮辱她,说她不常洗澡,身上有难闻的臭味。挑起这些欺辱行为的常常是军区司令的女儿郝淑雯。就像冯小刚的其他创新电影作品——例如《我不是潘金莲》—— 一样,这部电影将虚幻的共存理想与现实中佛教徒所体现的质朴的利他主义和慈悲进行对比。

战后,在改革时代的中国,光荣退伍的刘峰和何小萍回到一个不再认可他们英雄事迹的环境中,在贫困的边缘挣扎求生。影片经常将虚假的态度和建筑——例如假白宫——与真实的人物对比,例如一个热心的佛教僧人身处一个似乎只追求物质财富和社会地位攀爬的社会中。然而,尽管得不到任何回报,刘峰和何小萍这样的模范人物仍继续表现出对他人的关怀。影片中还出现了两个人物与不认可他们的政工干部强烈对抗的场面。

这部影片所设定的时间跨度覆盖了令人难以置信的半个世纪,它的起点是被神化的毛泽东发动的文化大革命。最初,发起这场“新”运动的目的是与“旧”思想彻底决裂,其中包括宗教和被斥为资产阶级思想的腐朽的儒家哲学。在那个年代,类似军队文工团成员的年轻人自认为是这场“革命”的先锋。随着影片对半个多世纪的故事叙述,观众可以体验到整个国家在邓小平领导下,以“致富光荣”的战斗口号向“开放政策”的飞跃。数百万人在受到毛主席语录中“智慧之言”的启发之后,看到另一位民族英雄邓小平成为他的接班人,并对文化大革命的逻辑提出根本上的质疑。事实上,从文化大革命的废墟和四人帮造成的混乱中,邓小平脱颖而出,成为国家最高领导人。

尽管人们感动地看到,刘峰和何小萍不顾所有这些变化,始终如一地慷慨助人,但历史框架的发展毫无疑问地表明,他们关爱弱势群体的基本价值似乎被对名利、物质的追求所践踏。

面对一位因奋勇抢救即将在伏击中丧生的战友而失去右臂的真正英雄,政工干部们不仅表现出冷漠无情,而且更加肆无忌惮地暴露了追求物质利益、汽车和房屋的贪婪无厌。他们不惜损害他人利益,一心只为满足自己加官进职的野心。影片的惊人之笔在于,当邓小平、毛泽东等伟大历史英雄和领袖似乎泯然众人之时,何小萍、刘峰等普通公民的见证表明:文化大革命试图根除的仁、义、礼、智、信等儒家价值,始终闪耀于无名英雄的良知和行动中。

- 马克·R·班苏(M.R. Bandsuch),《电影中英雄人物的叙事分析作为当代中国道德教育的一种有前景的方法》,载于《澳门利氏学社学刊》,2020年5月5日。 ↑

- A. Spadaro, «“Silence”. Intervista a Martin Scorsese», in Civ. Catt. 2016 IV 583. ↑

- J. X. Zhang, «Hero», in Film Quarterly Summer 2005, vol. 58, n. 4. ↑

- Cfr A. Spadaro, «“Silence”. Intervista a Martin Scorsese», cit. ↑