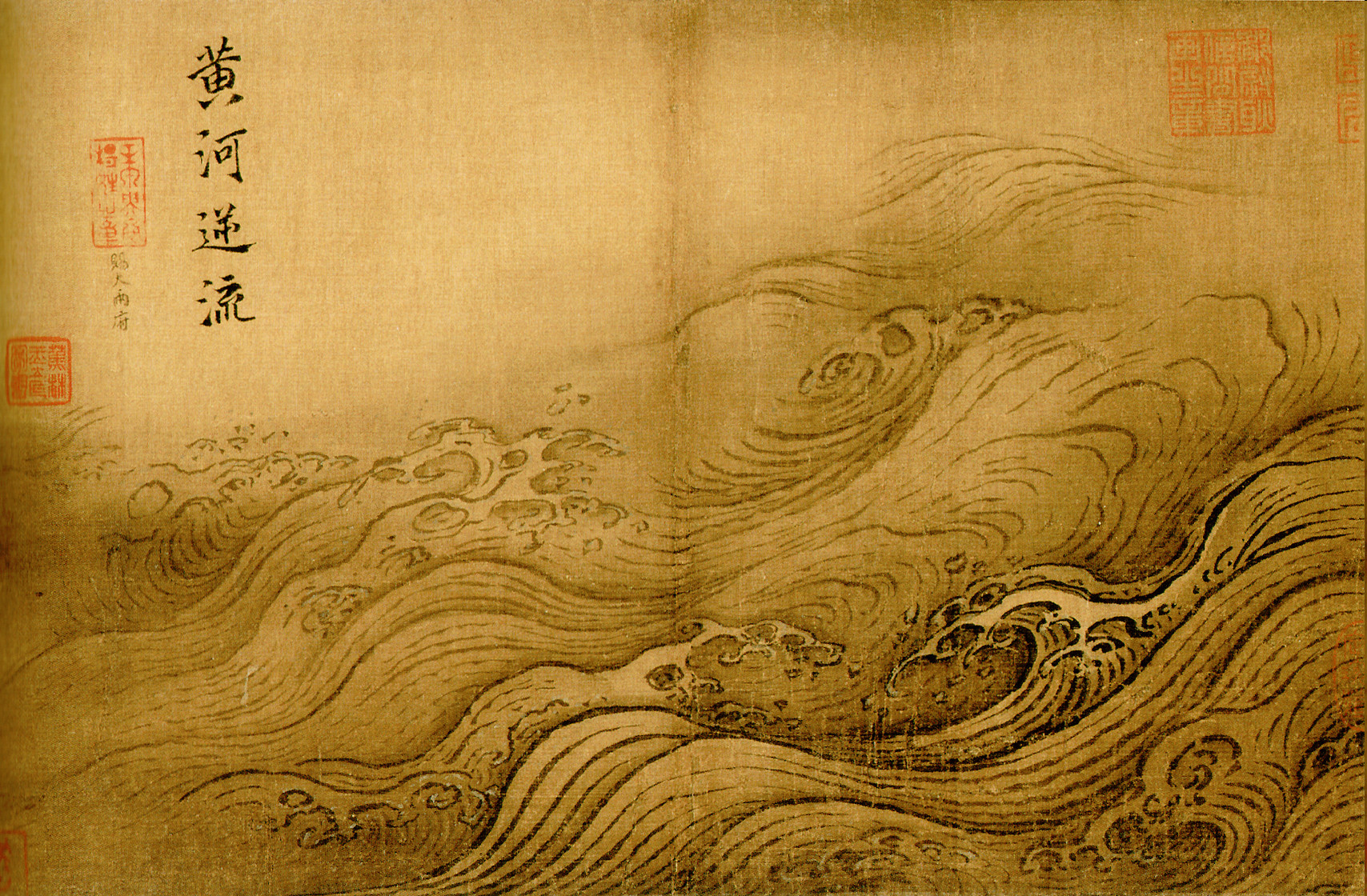

“观水有术”,此乃孔子之孙的再传弟子孟子(公元前372-289年)所言。孟子进而对这句话的含义作了如下解释:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下,故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。观水有术,必观其澜。日月有明,容光必照焉。流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道也,不成章不达[1]”(《孟子》7A24)。

这段话开宗明义地指出:为学之道就是要走出去、游历、攀登,从而学会欣赏真正的伟大,并以更开阔的视野来判断其他细微事物。最后,这句话还指出,学问之道在于潜心专注,不遗余力,循序渐进,戒骄戒躁,深入透彻,只要功夫深,就会水到渠成、磨杵成针。由此及彼的演进。

段落中间的一句涉及观水之术。这句话阐明了“观于海者”与“游于圣人之门者”之间的联系(需要注意“圣人”的含义远不止于一位普通的老师,而是一位着实不凡的高人)。水是难以观测的,它通过自身的表现和运动向我们展现。汉语注释者明确指出,观水在此处意指“估测水之深浅”。孟子的观点似乎是,水的起伏和光线的变化不经意间揭示其中所隐藏的奥妙,这使我们能够探究水底,然而,完全静止的水则高深莫测。

然后,段落在第三句解释了水流的原理,也解释了为什么潜心学习的人好比观水者的原因:他们学会进行深入的辨别,从本质上,这个精深的辨别往往难以通过外在变化显明出来,几乎无法察觉(“为”)。向水学习的方式与向智者学习的方式相同,即:必须学会尽可能地深入到底。这与第一句中所提到的登高望远截然相反:只不过是必须深入到水道深处而不是泛泛于水面之上。从这一视角,也就是从“观其澜”的角度来考虑,这段一气呵成地阐述了一种观察方式、一种审视的艺术,其连贯性令人赞叹[2]。

美国历史学家萨拉·艾伦(Sarah Allan)精辟地指出,在中国古代思想中,对“道”的思考之源泉,从始至终都来自对水之本性的一贯沉思,而且受“道”这一理念的发源地的地理状况之启发[3]。在“道”字的书写及其发音中,对于水流的意象更加情有独钟:这并非一条任意流淌的水道,而是一条具有导向的流程,就像中国的江河湖泊一样,朝向东方,流入海洋。因此,“道”的特性与水的特性相同,两者可谓如出一辙。本文无意赘述艾伦提出的所有特性,而只是尝试辨清并说明其中的主要特性。

“道”犹如水流

当水奔流于畅通的水道中时,它是生命之源;当它离开水道时,则是死亡之渊。如果说智者晓得一件事,那就是如何治水:中国遭受周期性洪灾,大江大河还远未被完全驯服[4]。要做到这一点,就必须“以水为师”(《淮南子》I,8),从而学会通过疏导水流进行(防涝)工作。但是,要做到这一点,必须动员成千上万的人力。建立一个水利系统是一项艰巨的任务,它不仅能保证庄稼收成、避免灾害,还能免遭因水流不畅而造成的不定时的水患。我们必须顺水而行,而不是逆水而行。即使在今天,构成“政治”一词的决定性单字“治”,首先具有“治水”的原意,其引申义为“整顿、关护、管理”,其字形由“台”与“水”这两个象形字组合而成。政治行动首先在于懂得治水,这是一门与群众管理密不可分的艺术:必须找到并组织挖掘水渠、修建水坝及卵石竹笼活动坝的人力,这一切都因应水流的因素而决定。

水之生死攸关由此可见一斑,它发自源头,也是一切生命之本源:“源泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。有本者如是,是之取尔”(《孟子》4B18)。

水不停地汲取自己所将赋予的生命,源源不断地流淌着,就像是一个“本源”:“夫水,大遍与众生而无为也”(《荀子·宥坐》5)。水承载着从自身汩汩涌出的生命。然而,如果没有一个固定的水道,它的力量就会变得致命。因此,文明的终极任务就是“治”水,使它在奔流不息中滋养众生。

源泉的形象很适用于对“道”之隐而不露、生机勃勃、永无止境的意蕴:“道冲,而用之有弗盈也”(《老子》第4章)。在同一段原文中,“道”被称为“渊”,即“万物之宗”。

水岸

岸边植物是一种顺流而行的水之生命力的反映和展现。这是因为万物皆有“德”,“德”是“道”隐而不现之作用的外露。《道德经》[5]实际上应被译为《“道”与“德”之书》。《道德经》在其出版史上始终被分为两篇,一部分是《道经》,另一部分涉及道本身的效果(“德”)。于是,所有的比喻都分别将“道”比作水,将“德”比作植物。艾伦认为,对“德”的想法从一开始就基于一种以河岸植物生长为模式的类比方式。拉丁语中的“virtus”和汉语中的“道”具有相同的双重含义:可以说,“德”是一种道德能力,但也是它的表现形式(人们会谈到某一种药物的品性,这种或那种植物的药用性及其表现的治疗效果)。由此出发,我们可以通过蕴含于一颗种子中的潜在力量,即,可能发育为一种特定植物的这一形象来理解一个存在物的本质(“性”)。因此,事物的本性并不是它们所具有的一种“品质”,比如洁白的颜色,而是每种存在(“物”)所特有的一种规范(“则”):这种规范就像一粒种子,其产量的多少将取决于我们对它的关护程度[6]。

水往低处流

水往低处流,水载万物。在流传至今的一次辩论中,孟子表现出他具有水一般的含蓄。告子是孟子最可怕的对手,他指出,水可以被引向一个或另一个方向,向东或向西,人亦如此:人的天性可以因其所受的教育而倾向于某一方面。孟子以他的回答证明自己是一个更高明的雄辩家,他说,的确如此,但水必然是向下流的,它只有一个低走的势态。因此:“人无有不善,水无有不下”(《孟子》6A2)。诚然,人也可以让水像喷泉一样向上喷涌,但必须迫使它违背自己的本性。

如果不去计较本性方面一个低走态势的含义,那么我们可以从上面的分析管窥到其中所隐含的一个寓意。对于所谓的“水的空虚自己(kenosis)”的思考,没有任何一部经书能比老子的著述更好,也就是说:“上善若水”,因为它“处众人之所恶”(《老子》第八章)。艾伦注释说[7],这些都是比水势更低的地方,“天下之恶皆归焉”(孔子,《论语》19,20),但正是由于水甘愿载负这些“天下之恶”,所以它直流而下的结果是将一路收集的(恶)予以化解。水往低处流,并与污浊同流。并不是所有的中国思想家都能达到老子那样深远的境界,他将对水之“向下性”的思考推向了高潮,并且得到了大家的公认。

水性的柔和弱也正是它的一种相对的力量,对这一特性的强调与对其和顺性的强调并行不悖:天下莫柔弱于水,以其无以易之。正是水的柔韧性使它能够将污物冲洗干净,将棱角磨平。

我们还可以注意到一些其他特征:水的形态千变万化;静止的水能够成为一面镜子(并以这种方式而消失于人们的视线中),也形似一种水平仪模型的平面;水还能在平静的过程中激浊扬清:“浊以静之徐清”(《老子》第15章)。

鱼之乐和智者之乐

然而,荀子文本中并未提到水的另一个特性。毕竟,我们所面对的已经不再是一个严格意义上的隐喻了。庄子喜欢将“道”视为一种水生环境:一种如鱼得水般的至高境界。这种多次出现的水生环境从作品的开篇便跃然纸上,但我们在此仅限于其中一段话,即通常以“鱼乐”而著称的第17章的结尾:庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“儵鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰∶“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”。

对于惠子“你是从哪里知道的”这一问题,庄子字面回答说:“从岸上”。大多数注释者都不无道理地指出,这两位朋友和鱼儿都在以同一种态度做同一个动作,即“游”,我们一方面将其翻译为“游玩”,另一方面根据前后文将其翻译为“游动”。这种类比引发其他问题,学者汉斯-格奥尔格·默勒(Hans-Georg Moeller)温文尔雅地指出:“庄子是人,他的‘游’的方式是在陆地上无忧无虑地漫步。鱼的生存场所和方式则与其不同,它们在道的处境不同,天性也不同,因此,它们具有不同的‘游’的方式,即在水中游动。[…]庄子自称他知道鱼之乐,并不是说他能证明自己体验到完全相同的感觉。他只是说:‘我在漫步时感到满足,而鱼则是在水中游动时感到满足’”[8]。

正如学者艾伦·莱维诺维茨(Alan Levinovitz)所指出,文本或许也使人联想到第三种“游”,即惠子的“游”,显然是一种不亦乐乎的与人辩论。无论如何,恰恰是通过他们在漫步和交谈中的乐趣,这两位朋友才感受到游鱼之乐[9]。

孔子的《论语》中有一段最著名的文字与上文有所关联,庄子也可能想到了这段话:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿”(《论语》6:23)。

在这段话中,我们不应将山与水对立起来。随后的世纪,“风景画”的概念顺理成章地发展为“山水画”:山水交融,不可能只是山没有水,或反之。同样,这段话也并未指出一个人不可能既善良又聪明:两者之间存在着一种必然的互补性。但有些人更倾向于善,有些人更倾向于智。对于仁德的人,他们喜欢山,对于聪明的人,则喜欢水。

仁德的人在观山时会感受到一种和谐与共鸣,并因此而长寿,或至少是享受思想上的长寿:山唤起的是某种坚定不移的东西。在中国,“心”最初并非为了感动而受造,却是为了持守平安:所讲谓的,一颗平常心的不为所动。这种“静”本身即为善。后世有谚语说“父爱如山”。中医学对此深信不疑:心静者不易生病,而疾病总是由情绪过激而造成的,即使这种情绪是正面的。

互补性地,智者乐水,这首先是因为水令其联想起自己的处世之道:某种执着(依照自身的倾向)以及行为方式的极大可塑性。智者以水为乐,在水中发现自己的技能,鉴戒水性工作,从他的本性中领悟自己能做什么、必须做什么以及如何去做。智者以水为伴,正如山的恒定使智者与其为伴。

水为一

最后,对于我们的中国思想家来说,水是第一位的。或者更贴切地说:水是“一”。水有时也是“道”的形象,是“道”最容易接受的“环境”。因此,凡默观水及其中一切的人,便会以一种优越的方式体验到自己对“道”的参与,时刻准备好进入一个为接受“道”而空虚自己的精神中。同样,水会充盈每一个开放和清空的空间。

“一”与“道”在道教典籍中经常被相提并论,尽管《老子》第42章告诉我们“道生一”。这两个命题其实并不对立。我们完全可以想象,“道”产生于其本身,因为归根结底“道法自然”(《老子》第25章)。无论如何,“一”和“道”都是不可确定的,因此,无论人们想赋予它们什么名称,它们都是不可确定的:“吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反”(《老子》25)。

在道家体系中,凡是无法计算或测量的万物皆为“大”,而凡是可以测量和计算的万物皆为“小”,对于看起来似乎很大的事物,也不能因此而被称之为大(《庄子》第一篇)。这种“道中的对立”是唯一能将我们带入“道”的自身运作的方法。但这意味着,只有“一”及分享其本性的事物方称为大,因为“一”是无法分割和计算的。水亦然如此,它的流动是不可分割的。由此可见,“道”、“一”与水之间深刻的内在关联。

这些经文接着指出,智慧“涣兮若冰之将释”(《老子》15),“深不可识”,高深莫测。多次出现的水的隐喻所意指的就是人对这种无穷玄奥的缺乏。智慧倾向于塑造一种耳聪目明、随时趋于感知内化的人。对水的思考已经意味着对涌现在我们内和世界中的这种玄奥的关注。

- «Venire alla luce»:“达”。本文采用S. Allan 的解读,参见S. Allan, The Way of Water and Sprouts of Virtue, New York, Suny Press, 1997, 72。这位女作家指出,“达”字的本义是指泉水从地面喷涌而出后自由地流淌(参见《孟子》2A6)。 ↑

- 本文在此总结了作者于其Comment lire les classiques chinois (Paris, Les Belles Lettres, 2022) 一书第三章中所进行的分析。 ↑

- 参见S. Allan, The Way of Water…, cit. ↑

- 成都附近的都江堰大型水利工程建于公元前256年左右。山西的郑国渠可追溯到公元前246年,广西的灵渠可追溯到公元前214年。 ↑

- 道家的伟大经典被称为《道德经》或《老子》,两者并无区分。 ↑

- 参见《孟子》6A3;6A6;6A7。 ↑

- S. Allan, The Way of Water…, cit., 46 s. ↑

- H.-G. Moeller, Daoism Explained: From the Dream of the Butterfly to the Fishnet Allegory, Chicago, Open Court, 2004, 64 s; 斜体为我们所加。 ↑

- 参见A. Levinovitz, «The Zhuangzi and You ¹C: Defining an Ideal Without Contradiction», in Dao 11 (2012) 479-496. ↑