比萨的鲁斯蒂切罗(Rustichello da Pisa) 在笔录马可·波罗的叙述后为《寰宇记》(La descrizione del mondo)撰写的序言是一份极具文献价值的文件:它揭示了马可·波罗(2024年是其逝世700周年纪念)及其当代人对其旅行的解读,可谓我们在此称之为“早期全球主义”的见证。如果将他的言论与此后文献中的言论进行比较,我们可以勾勒出导致将地球视为一个“系统”,一个全球性的、相互联系的现实的变化过程。而利玛窦,另一位伟大的意大利旅行家,则见证了全球交流历史长河中这一阶段的终结的见证。

在比较马可·波罗与利玛窦的世界观的过程中,我们将驻足于以下两点:我们将浅谈利玛窦在远东的前辈圣方济各·沙勿略的世界观;我们也将比较鲁斯蒂切罗的《序言》及弗朗索瓦·格鲁吉·洛乔瓦(François Gruget Lochois)于1556年为他所著马可·波罗与鲁斯蒂切罗的故事的拉丁文版本之一的法文译本所写的《序言》。“全球主义”并非”全球化“之产物,时至今日,将世界视为一个系统、一个由地方以及文化和经济而组成的网络的观念仍在不断演变[1]。了解以往认识世界体系的思维模式,可以让我们以一定的批判性距离来辨别和描述我们这个时代的特定认识及知识网格。

马可·波罗与他的游记

让我们先看看比萨的鲁斯蒂切罗(Rustichello da Pisa)所写的《寰宇记》的序言:“各位皇帝、国王陛下及公爵大人,以及所有其他希望了解各民族世代相传和世界各地区多样性的人们,请阅读这本书,你们将在书中看到埃尔米尼亚、波斯和鞑靼、印度以及其他许多省份人民的所有伟大奇迹和巨大多样性。就像马可·波罗先生–一位睿智而高贵的维尼吉亚公民–在这本书里所记载的那样,这些见闻将被有序地记录下来,他本人也亲眼目睹了这一切。但也有一些事情他没有亲眼看到,而是从靠得住的人那里听说的,因此,他看到的事情就说是亲眼所见,其他的事情就说是亲耳所闻,这样我们的书才会真实无讹。但我想让你们知道,自从天主创造了我们的始祖亚当,直到今天,无论是基督徒还是异教徒,无论是萨拉森人还是鞑靼人,也无论是哪个时代的人,都没有像马可·波罗先生一样,目睹或探寻到世界上如此之多的新奇事物。因此,他对自己说,如果不把他所目睹的所有新奇事物都纪录下来,通过这本书呈现给那些不知道它们的人,那就太糟糕了。我可以告诉你们,他在这些国家度过了三十六年之久。 当他被关在热那亚监狱期间,他让比萨的鲁斯蒂切罗先生把这些事情都撰写了下来,鲁斯蒂切罗先生于1298年被关入了同一监牢” [2]。

仔细阅读该文本,有必要提出几点看法。首先,正如莎朗木下(Sharon Kinoshita)以及先于她的许多人所指出的那样,比萨的鲁斯蒂切罗在这篇序言中的开场白酷似他自己创作的关于亚瑟王的小说《梅利阿德》(Méliadus)中的如下句子:“在那里,你会看到从乌瑟·潘德拉贡(Uther Pendragon)国王时代到亚瑟王、其子以及圆桌骑士时代骑士们触目惊心的历险记”[3]。因此,《寰宇记》是以小说形式出现的。

那么,小说属于哪种文学体裁?史诗小说以极其接近马可·波罗文字叙述原版的语言(法语-意大利语)出现,且具有以下特点:1)它是几位英雄的历险记,其中占主导地位的是最终接近或占有探险最终目标(圣杯)的那一位;2)它不断融入千头万绪的故事;3)它以天缘奇遇为基础;4)它引领众多人物进入世界漫游,揭示他们所到之处的扑朔迷离的超现实特色。《堂吉诃德》既是史诗小说这一体裁的登峰造极之作,同时也是对它的彻底解构。

在当代,英国作家大卫·洛奇(David Lodge)向读者推荐了一部“学术小说”,在这部小说中,不同国家和大陆上的科学大会取代了骑士比赛。洛奇的这部学术小说的标题极具说服力:Small World (《小小世界》)[4]。而且,小说中的世界实际上超越了分歧、差异和诧异,相同的人物被一种超越距离和偶然性的磁力所吸引,不可抵挡地分分合合。这种世界观与我们在阅读《寰宇记》时所接触到的世界观非常相似。毕竟,无论从属于哪个时代、哪种文化,我们都是通过模式和原型来感知“真实世界”的,而鲁斯蒂切罗的叙述则揭示了中世纪旅行者在旅途体验中的感知-概念网格。

促使马可·波罗成为探索者和英雄的那种追求的实质是什么?它不是直接的美、尘世的爱或神圣的爱。马可·波罗的原则是“认识”,是对世界的了解:“自从天主创造了我们的始祖亚当,直到今天,无论是基督徒还是异教徒,无论是萨拉森人还是鞑靼人,也无论是哪个时代的人,都没有像马可·波罗先生一样,目睹或探寻到世界上如此之多的新奇事物”。马可·波罗的探索是为了求知,是为了发现世界的不同部分及其瑰丽无比。探索是为了了解这个被称为“世界”的奇观。

那么,使马可·波罗成为新亚当的又是什么呢?让我们来请教《圣经》的叙述者:“上主天主用尘土造了各种野兽和天空中的各种飞鸟,都引到人面前,看他怎样起名;凡人给生物起的名字,就成了那生物的名字。人遂给各种畜牲、天空中的各种飞鸟和各种野兽起了名字”(创 2:19-20)。

《寰宇记》是一个旨在列举组成世界的各种元素和组成部分的叙事:其中,主人公为这些元素和受造物分别取了一个得当的名字。根据法意版原著的记载,这个叙述的标题是Le devisement du monde。Devisement 是一个意涵丰富而复杂的词汇。它首先意味着“区分、划分、差异”。因此,这个书名指的是一部再现共同构成世界的各个部分的文学作品。此外,“devisement”一词也是指将不同元素合成一个整体的事实。它也可以指一个人的意图和实现目标的方式。最后,尽管并不排除其他意涵,但它在本文实例中最显著的含义是一个故事或一段对话。这就是我们的小说之所为,即:叙述世界,对话世界。

除了不太明确的抄录者形象,鲁斯蒂切罗的《序言》中还提到了另外三个人物:马尔谷、亚当和耶稣。我们记得,按照保禄的说法,耶稣是“新亚当”。因此,马尔谷的形象是否具有基督论的色彩?这样说未免过于牵强。但是,马尔谷的叙事鼓励我们关注空间维度中的时间维度(前者在整部作品中占主导地位)。亚当从伊甸园开始认识世界,然后走出伊甸园。耶稣在罗马世界中活动。请注意,“罗马”是那个不断定义波罗家族所体现的文化的世界之组成部分,也是旅行者们在鲁斯蒂切罗的叙述中所代表的世界的组成部分,正如“鞑靼”一词在同一文本中定义了除“罗马”之外组成世界的另一部分,即蒙古、阿拉伯和波斯。旅行者体验并叙述了世界的全貌(至少对于他们自己,对于读者来说是如此)。

我们将不再赘述这部作品有时模棱两可的宗教背景,其中包括旅行者(可能还有忽必烈)与教宗的关系,以及传教计划的暗示。我们仅提及马可·波罗与道明会之间建立的紧密关系:后者从一开始就通过制作拉丁文版本的《描述》发挥了作用,这一点有据可查[5]。总之,《序言》可能带有某些末世论的意味,让人想起同一时期影响《神曲》的约阿希姆·费奥雷(Joachim of Fiore,1135-1202 年)的精神。按照他那个时代的典型论述,《序言》可能巧妙地暗示了世界成为一个整体所经历的三个时代:亚当时代、耶稣时代和马尔谷时代,后者见证了神性的普遍性。

这也意味着“中世纪”和“全球”并不是互相对立的概念。莎朗木下指出:“忽视中世纪的特殊性也就忽视了现代性的特殊性。将中世纪文本研究与19世纪对民族主义和殖民扩张的痴迷区分开来,可以看到前现代的方方面面,这反过来又破坏了将现代性与惰性的中世纪他者联系起来的肤浅建构。[…]这样的历史研究使我们对东方学所教导我们的东西有了一致的理解:‘欧洲’和‘西方’并不是预先确定的地理实体,而是意识形态的建构,有其自身非常复杂的征服、殖民和文化适应的历史”[6]。

换句话说,阅读《寰宇记》使“全球主义”一词所包含的各种观点变得更加深刻和复杂。

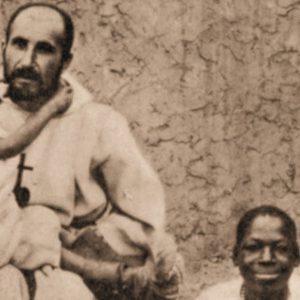

方济各·沙勿略,在两个时代和两个世界之间

1552年12月3日,方济各·沙勿略在广州城外的上川岛逝世,死在他永远无法踏足的中国之门。在历经 12年穿越茫茫大海和未知土地之后,途经一系列他曾冒险前行、又曾悲情告别的国度和文化,他对中国这个最后的应许之地充满了向往。他逐渐意识到中国文明对整个亚洲产生的非凡影响,而他梦想在那里打开的大门将使他征服一个更加广阔的大陆。

在方济各·沙勿略身上,始终存在着一种超越:发现本身的超越,他所不了解的世界之超越,他被派往这个世界,向四面八方探索。与梅瑟派去执行任务的以色列人不同(参见户十三),这位探险家并不害怕沿途遇到的“巨人”;相反,他鼓励他的兄弟们与他一起共同面对这些巨人。沙勿略的著作具有强烈的经验色彩:“为了让你们知道我们彼此间的距离有多远,当你们从罗马以神圣的服从向我们这些在摩鹿加群岛的人或我们在日本的人下达命令时,在不到三年零九个月的时间里,你们不可能收到对给出的命令所做出的答复”[7]。

这一描述是准确的,方济各·沙勿略甚至表明,如果有风暴或其他不确定因素介入,时间间隔会大大延长。如果说最初是物理上的距离将他与他的第一批耶稣会同伴分开,那么这种距离则具有隐喻的价值。沙勿略在提到这一点时,也表达了他自己无法完全分享他所发现的事物的本质、他内心的迷失、世界的维度和天主的外在性,因为正是对这些维度的存在性发现,让我们能够更好地理解这种神圣的外在性的根本性质。

当代的特点是距离的缩短,但这种缩短并不只是产生积极的影响:当我们感觉到距离,当我们体验到距离,当我们实际走过距离时,就会产生一种距离教育学。事实上,我们经历了捷径,从一个宇宙突然过渡到另一个宇宙,而这些捷径往往导致我们低估文化的异质性,例如集体记忆之间的差异或并置,而这些始终是现实世界的构成要素。交流是在快速的序列中进行的,它所获得的是便捷,而失去的是深度。同时,差异的扁平化也阻碍了信念和信仰的分散化。为了以一种新的方式体验天主的异域性,我们必须踏上物理之外的道路。事实上,或许正是这种对地理中介价值的认识,是朝圣复兴的原因所在。

沙勿略与同伴之间的距离越来越远,这说明了他所经历的事情的强度。今天的距离不再主要是地理上的,但在文化和宗教方面,它仍然存在,需要像以前一样去旅行和体验。它主要不是以公里来衡量,而是以中介来衡量。矛盾的是,交流的增多只会增加距离,因为长期积累的误解、怨恨和相互冲突的记忆会增加距离。因此,唯一的解决办法就是重新开始,接连不断地体验伴随每一步前进的喜怒哀乐。行程的框架是一个末世论的视角:“每个人都告诉我,从中国可以去耶路撒冷。[8]如果真像他们说的那样,我会写信给你们神圣的慈善机构,告诉他们有多少里格,你们多久能到那里去……”。

就在沙勿略准备启程前往中国的时候,他早期的耶稣会同伴们所珍视的耶路撒冷之梦突然再次浮现在他的脑海中……如果一个人能够从中国到达耶路撒冷,那么应许之地也就圆了,使命也就完成了!现代读者读到“每个人”都向沙勿略保证这条路线是可行的时,都会微微一笑,并理所当然地从中看到了使徒梦想的回声。当然,这条路确实存在,而且这条捷径或多或少勾勒出了整个丝绸之路的路线。但在沙勿略所处的时代,政治动荡使得这条路线变得不切实际。16世纪和17世纪之交,在印度工作的耶稣会修士本托·德·戈伊斯受命尝试穿越中亚的路线,看看能否省去漫长而危险的海上航行。他历尽千辛万苦,终于到达中国边境,临死前还不忘叮嘱利玛窦的使者不要再去冒险。宁可忍受台风也不要相信商队….

耶路撒冷的提法也使北京成为圣城的对应物,是完成使命前的最后阶段。方济各·沙勿略曾听过中国智慧和科学的颂扬,并将他在日本最看重的东西的来源视为他必须克服的阻力,只有这样他才能使亚洲相信他所传递的信息的真实性。因此,中国被赋予了近乎神话的色彩。北京是亚洲的耶路撒冷。一条道路连接着这两个国家的首都,这难道不说明世界上所有宗教和文化之间的最终可沟通性吗?它难道没有给我们带来世界五旬节的希望吗?

圣神降临节仍在酝酿之中,但也许在方济各·沙勿略去世后不久就开始出现了。1582年,一位名叫利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610年)的年轻意大利传教士来到澳门。唤醒了后继者的梦想和希望,沙勿略,从上川之滨,确实发现了一条从北京通往耶路撒冷的道路……

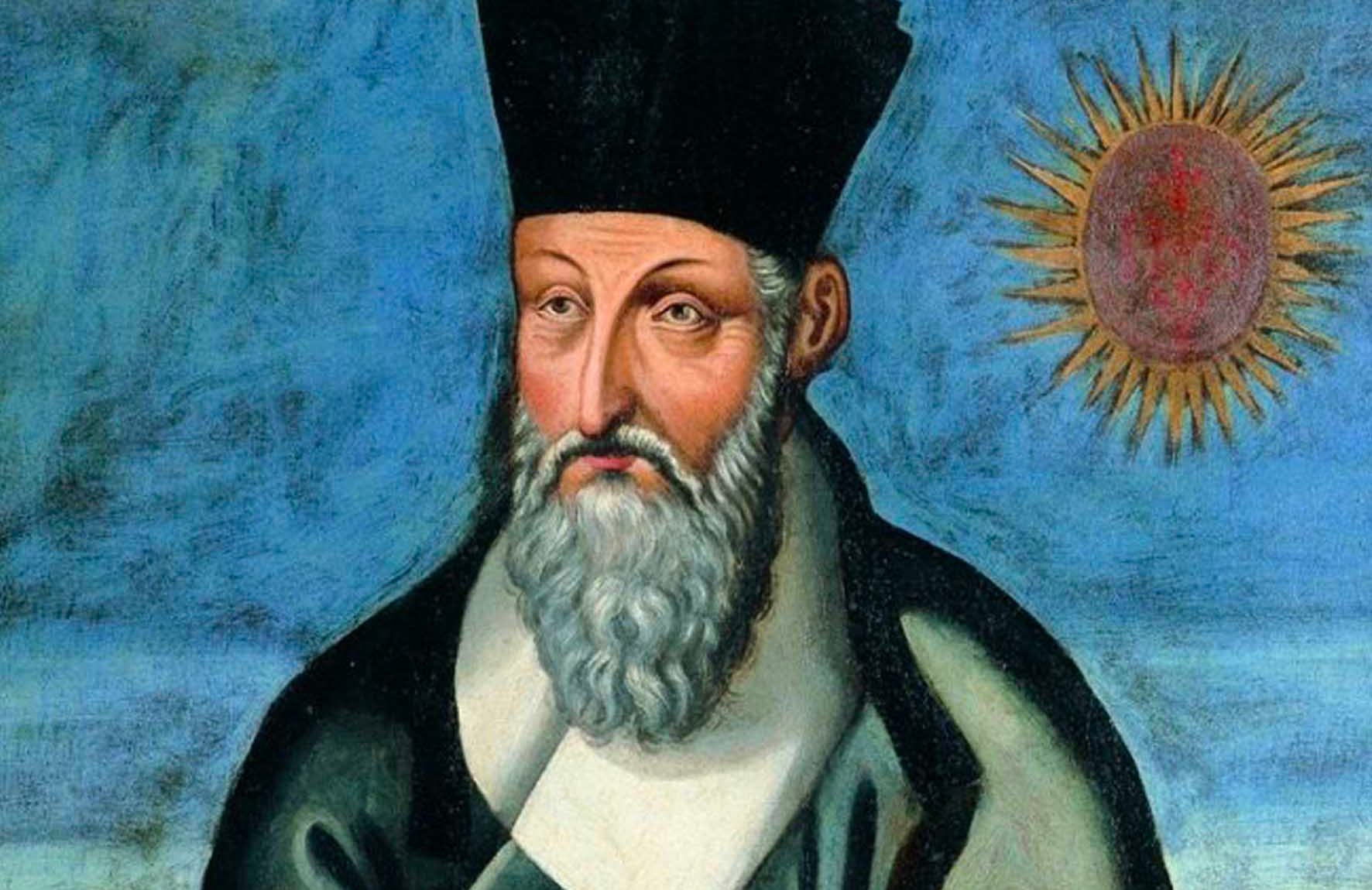

利玛窦:制图学、几何学和神学

在这一点上,为了更好地将利玛窦置于他的历史和思想背景中,让我们回到马可·波罗的叙述及其后世的影响。正如马克·克鲁斯(Mark Cruse)所言,”作为欧亚文字文化的百科全书式的综合体,《描述》是一部具有无限适应性的文本。因此,《描述》并没有确定的文本,而是一个由变体定义的语料库,其中的每一个见证都是独特而重要的”[9]。这些变体包括1532年先在巴塞尔后在巴黎印刷的 《新奥义书》(Novus Orbis),它是由 Simon Grynaeus 和 Johann Huttich 编纂的游记集。这本描述有着举足轻重的分量。它的拉丁文本是我们在此参考的法文译本的基础:1556年巴黎版《La description》,或 La description géographique des provinces & villes plus fameuses de l’Inde orientale(《印度东部最著名地区和城市的地理描述》)。译者是弗朗索瓦·格鲁盖特·洛乔伊(François Gruget Lochois)。[10]他还撰写了该书的开篇序言,取代了鲁斯蒂切罗撰写的序言。

在此,我们要关注的是这两个文本之间的对比。以下是我们对《新奥义书》序言的翻译:“”虽然与浩瀚的天体相比,这个可居住的世界及其所包含的一切是非常渺小的,但在大自然的壮观景象中,它就像一张活生生的桌子一样充分地展现在我们面前,充分证明了伟大造物主的卓越,祂希望造福于祂的受造物,在祂的化工中没有遗漏任何不充满威严、尊严和伟大的东西。因为,无论我们把目光投向哪里,无论我们把思绪带到哪里,值得欣赏的新事物总是会呈现在我们面前,而这些新事物又有一定的不同之处,以防止人类对这些新事物感到厌倦、反感,或对从中获得的乐趣感到乏味。我们不是每天都能看到恒星和行星的变化吗?一个诞生了,另一个又消失了;昼夜随季节而变化,冷热在不同的时间有不同的影响;岁月更新,变化多端,让人无法比较或判断。国家、地区和省份之间,无论是土地的质量和性质,还是居民的风俗习惯和条件,或是动物的种类和形态,或是空气的性质和温度,都是如此不同,以至于当人们从一个地方走到另一个地方时,总会有新鲜和奇妙的事物出现。然而,由于人的粗俗或无知,很少有人会陶醉于对大自然这些效果的赞叹,同样,也很少有人会意识到造物主的崇高和至高无上的力量,而这些奇迹正是来自于造物主。那么,为了治疗这种弊病,神的旨意向他们提出了数学学科–作为一剂特效药–通过数学学科,人类不仅可以以精神饱满和默观心态走遍天上所有的地方(这在以前是不可能的),而且还可以转过身来,用眼睛环视整个地球的周长和海洋的宽度,这样,就没有什么地方是不向他开放和他不能到达的了。因此,为了获得关于这个世界令人赞叹的事物的知识,有些人不辞辛劳地阅读那些在几何图形和地球仪上描述、观察和聆听宇宙学及其实践的作者的著作,他们从中获得了某种心灵上的满足。

让我们注意一下整个宇宙和我们的世界之间最初的联系:后者是前者的缩影。正是从这种联想中,作者立刻提出了“固定法则”的概念,并在后面的文章中加以阐释。作者认为,世界是丰富多彩的,看似存在着无限的差异,但这种丰富多彩隐藏着规律性,可以通过研究“数学学科来发现,通过数学学科,人类不仅可以在精神和默观中旅行和漫步于天上的所有地方[……],还可以转过身来,用眼睛拥抱整个地球的周长和海洋的宽度”。因此,像马可·波罗的旅行报告有两个目的。首先,它们通过描述世界的方方面面来重塑精神。其次,它们为坐在扶手椅上的旅行者提供了素材,通过这些素材可以推导出数学和物理定律,这些定律决定了维系现实的规律性。这种普遍性具有几何性质(当时,“几何”一词适用于所有数学分支)。

这种“理性的乐观主义”延伸到对世界规律的地理描述和物理说明,以及所有知识分支,是利玛窦思想及其传教策略的特点。从马可波罗的“虚构的全球主义”到“几何的全球主义”。

利玛窦也许不是专业的神学家,但某些信念和见解显然坚定了他的做法。中国这个世界与他来自的世界之间的巨大差异似乎并没有对他的信仰构成挑战。相反,事实证明,这对人类寻求共同点是一个巨大的刺激。[11]在这里,利玛窦使用了他所受的训练为他提供的武器:作为一名制图师,他用他的科学向中国人展示了一个独特的世界,一个中华帝国被邀请承认自己是其中一员的世界。作为一名几何学家,他与徐光启一起翻译了欧几里得的《几何原本》,寻求一种共同语言的基础,一种科技理性的金属语言,它揭示了天主赋予人类理性的深刻本质。他运用自己的神学和辩证法知识,试图通过虚构的一中一西两位圣人之间的对话,为独一无二的天主这一观念提供依据。从根本上说,利玛窦想让他遇到的人相信,他们共同的人性和他们共同居住的世界是必须寻找和发现天主的地方。

与此同时,他希望欧洲了解他在中国所发现的丰富内涵,并在这种丰富内涵中找到新的理由来颂扬天主,因为天主的存在似乎因语言和文化的多样性而变得支离破碎。对利玛窦来说,对普遍性的热情是在差异的熔炉中体验出来的,而同时拥抱“普遍性”和“差异”的姿态概括了他的行程:一个以惊人的毅力展开的行程。这一点在他对语言的驾驭上尤为明显:利玛窦在语言差异上发挥到极致。他知道,他所要传达的普遍性正是通过语言的特殊性来实现的。他意识到,中国文字不仅仅是一种交流工具,它还传达了一种世界观,一种通过语言结构传达的宇宙观。

利玛窦所倡导的交流模式在许多方面都与时俱进。他首先认识到,全人类都有共同的问题:科学研究、关于天主和世界的问题、社会道德的根源……由此,他也理所当然地认为,支持这些问题的文化资源具有多样性:《中华经典》开启了一个与《圣经》文本所揭示的迥然不同的宇宙。然后,在对话中对这些资源进行评估和交流,从而形成《天主实义》的结构。最后,虽然所得出的答案证明了将我们联系在一起的普遍性,但它们仍然带有文化差异的印记。马可·波罗和利玛窦所走过的道路将罗马和威尼斯与北京连接起来,但这两位伟大的意大利旅行家诠释其旅程的感知和理解的网格在从一次冒险到下一次冒险的300年间不断演变。

- 参见S. Kinoshita, «Reorientations: The Worlding of Marco Polo», in J. Ganim – S. Legassie (edd.), Cosmopolitanism and the Middle Ages, New York, Palgrave, 2013, 39-57; C. Gadrat-Ouerfelli, Lire Marco Polo au Moyen Age. Traduction, diffusion et réception du «Devisement du monde», Turnhout, Brepols, 2015. ↑

- 马可·波罗的叙述最初是由鲁斯蒂切罗转录成法语-威尼斯语的,书名为Le devisement du monde,时间约为1298年。后来出现了法语、托斯卡纳语(14世纪初,译名为Il Milione)、威尼斯语和拉丁语译本。本文参考的是Kinoshita根据法文-威尼斯文原版翻译的英译本:S. Kinoshita (ed.), The Description of the World: Marco Polo. Translated, with an Introduction and Annotations, Indianapolis, Hackett Publishing, 2016. ↑

- 莎朗木下译本中的批判工具之外,另参见F. R. Psaki, «The Book’s Two Fathers: Marco Polo, Rustichello da Pisa, and “Le devisement du monde”», in Mediaevalia 32 (2011) 69-97. ↑

- D. Lodge, Small World: An Academic Romance, London, Secker & Warburg, 1984 (in it. Il professore va al congresso, Milano, Bompiani, 1991). ↑

- 参见 C. Gadrat-Ouerfelli,《马可·波罗、书籍和道明会士们》,载于《数字语言学:中世纪文化期刊》第 11 期(2022/2)第 286-301 页。 ↑

- S. S. KINOSHITA, 《中世纪的去省级化》, in R. WILSON – C. L. CONNERY (edd.), 《世界性项目: 在全球化时代开展文化研究》,圣克鲁斯-伯克利,新太平洋-北大西洋,2007 年,第 75 页。 ↑

- 弗朗西斯·泽维尔(Francis Xavier),《致欧洲耶稣会同行的信》,科钦,1548年1月20日。 ↑

- 同上,《致洛约拉的伊格内修斯的信》,果阿,1552年4月9日。 ↑

- M.M.克鲁斯:《马可·波罗的《世界描述》的中世纪和早期现代接受:导论》,载于《数字语言学:中世纪文化期刊》第11期(2022/2)235。 ↑

- 参见 L. Pochmalicki,《”Novus Orbis “中的马可·波罗:文艺复兴时期对 “Devisement du monde “的接受和传播》,同上,332-350页。 ↑

- 请注意,他的世界地图是与中国学者和工匠合作绘制的,其中包括中国传统中的神话岛屿。 ↑