寻觅失落的美

当代美学研究都一致指出:美的遗失乃是文明危机的征兆。只要快速一览种种相关的出版物,便可以得出相同的结论:美已离我们而去。

-“我们难道想立刻就把它(美的遗失)的一切都讲完吗?还是要从结尾开始谈?在二十世纪几乎没有美,而本世纪美的缺失更是达到了极致。我们面对的不只是有血有肉的人物,更是面对一个幽灵的故事,一个美的幽灵不断地逼近的故事”[1]。

-“绘画,在我们这个世纪结束时,一塌糊涂。为那些爱好绘画国度者,很快只会剩下博物馆的围栏而已,一如为那些爱好大自然者,如今只剩下保护区以供怀念那已不再存在的景致而已”[2]。

-“现代艺术的冲力就在于处心积虑地摧毁美”[3]。

-“今日,在富裕却从不满足的西方,大众每日拥有超多的消费品,具有空前繁多的资本产品,享有实际上无止境的娱乐消遣活动,却几乎不再有享受美的可能。如果我们认为人类仍有需要在伦理和美学之间取得相得益彰的效果的思考是值得的话,则必当自问:现代人对美的不可及性,是否正是对正义普遍漠不关心的原因之一?”[4]。

-“二十世纪把美从艺术领域驱逐,并无视美为哲学问题。这个充满技术希望和意识形态乌托邦的世纪,处心积虑给美带上死亡的面貌,却不赋予它死亡的尊严:一颗毫无标志、没有名字、如今已无痛苦的骷髅头”[5]。

美的危机乃时代的危机

艺术的危机凸显当代文化的危机,它的特征在于基本上没有能力展现理想,随波逐流。

如果美谈的是一种秩序与和谐,与吸引人的意义启发相关[6],则现代文化的迷失即表现在生活的沉重,就如蒙塔勒(Montale)所说的“生活得不好(male di vivere)”,以及没有能力欣赏生命可能的美。

生活的空虚和缺憾,一如我们将看到的,就是丑日益蔓延的确证:美已消逝,却依然留下了它退场后仅存的虚无,以此作为它最后的印记。弗里德里希·史勒格尔(Friedrich Schlegel)早在十八世纪末就直觉到这点:“现代最富盛名的作品似乎以其受喜爱程度而不以其本质内涵取胜,即使在这些作品中能发现些微已臻圆满的美,但人们从中得到的是一种未尝满足的欲望而不是享受宁静、平和”[7]。

美的无偿维度如此一来也从“负面”得到证实,因为它只能被接受而不能“制造”,因为它的风格和临在要求温柔以待,尤其需要巧遇时的惊叹。当美被置于专设的学科,成为研究的对象,因而似乎消失在西方文化舞台中时,美的这种矛盾特征即受到肯定:美学(l’estetica)被理解为“美的科学”。

美学的诞生

为古人来说,美除了与(真、善、一)这些超验的特质有密切的关系之外,主要与自然相关,因为美是发现世界存在的意义及其和谐的道路;为此,美也被视为走向神的途径,因为美对天主的事项有着敏锐的参与[8]。

现代以来,人与世界的关系发生史无前例的变化:人成了事物真理的准绳,他的知识越来越纯熟和具批评性。也因此他越来越陷入疑惑,唯恐铸错,无法真正摆脱这些困境。

科学革命之后所产生的这种不同的观念,很快地对美也发生它的效应,美成了肯定与可定义的知识的对象。于是产生了一门作为系统学科的美学,它于十八世纪发轫,以亚历山大·歌特里布·保姆戛腾(Alexander Gottlieb Baumgarten)为首:美被从其他研究领域分离出去,成为严谨、独立的科研对象,它被限定在特定领域,负责保护美学,而不再进一步关注更普遍的知识[9]。于是博物馆和艺术品收藏应运而生,将美贬为被占有的物件,使之脱离大自然和生命的其他部分[10]。

康德的哲学对美的浪漫概念有重大的影响。在他的哲学中,美学负有填平两个世界鸿沟的珍贵和精细任务:一个是人所认识的、冷淡的、机械的、非人的世界,在这个世界中人的基本问题如自由、死亡和天主等找不到充分的答案;另一个是真正人性化的有道德、有感情、有信仰的世界。因此,美的情操必须完成一项艰巨的任务:实现那不再属于事物、仅存在于认知者心中的和谐。

康德以“崇高(sublime,源自sub-limen,卓越的,崇高的)”一词谈美,谈“我们的灵魂有一种能够超越任何感性尺度的能力”[11]。为这位生活在德国柯尼戈斯贝尔格(Königsberg)的哲学家来说,审美的判断在保存传统的和谐、统一及均衡的古典特色的同时,把主体置于中心位置,负责将那些特色划归于他所默观的对象。于是,美的理论价值和对存在的启发性便被排除在外,堕为不具认知价值的情感[12]。特别是,在美中将越来越少地见到绝对者(天主l’assoluto)的临在,因为美已沦为纯属个人品味的主观问题[13]。

无论如何,美不能简单地从事实中被抹去,或任由主体的反复无常来左右。康德承认:主体世界与感性事实的彻底决裂必有非常严重的后果。为此,在他《判断力批判(Critica del giudizio)》中设法整合问题的两面:判断某个事物为美,意味着注意到该事物中存在着一种每个主体都能够认出的特质[14]。然而,这样解决方案仍然缺乏稳固的平衡,因为它总是在两个极端中摇摆,它把美简化为一系列的规则,将之转变成一种技术或者感觉上的独断,与品味及性情的易变结合在一起,这一切都缺乏意义和基础。这种判断方式即使如今已非常普遍,但根据相关的研究得知,它完全虚假[15]。

多玛斯认为,统一与和谐乃是美的特质,但这些特质若变成主体认知的方式则完全失落任何依据。

第一步:与自然之美分开

在文艺复兴时期,人们先以喜乐和活力来赞颂美,视之为人的伟大与自主的象征。可是很快地出现了令人不安的标记和令人痛苦的阴影,并在随后各世纪中益趋明显:“去除超验的视野,人的生命价值只剩下取悦,功成名就,当下的幸福。债务在来世生命也无法偿清,痛苦也赔偿不了,不正义永远存在,人注定要衰老以致毁灭,却无从了解这样的‘经验’有何意义…。于是,忧郁随着文艺复兴一同诞生(Dürer,德国十六世纪文艺复兴大艺术家;Poliziano,意大利十五世纪诗人,哲学家)。倒不是说在此之前不存在忧郁,因为那是人生普遍有的时刻,而在那时期忧郁成了常事,像是一块阴暗的帐幕笼罩着所有的真相。大地逐渐成了人唯一的天堂,如果真能成为天堂的话,也不过是一个脆弱、可腐朽、昙花一现、易逝的天堂。于是,美的经验开始不断伴随着忧郁,满载朝生暮死的遗憾”[16]。

这种新看法始于其思辨的路径,即与自然之美保持距离:这是现代文化巨变的后果。由于这种新看法也尝试将科学原则应用在美身上,它倾向于呈现出一种技术性的人为特征,这恰恰体现在“自然之美”与“艺术之美”分道扬镳,但自然之美的特性乃以其奥秘、深不可测和神圣的特征来“回应天主上智所安排的受造界的秩序”[17]。

黑格尔以敏锐的眼光指出这种分离现象。他以为美不具有任何认知上的价值,与真理无关[18]。在“美学”一词的定义上,他承认这个知识在哲学上带来的后果:“用这个名词我们立刻排除自然之美…。在日常生活中,人们已经习惯谈一种美好的颜色,美丽的天空,美的河流,还有美丽的花朵、动物,甚至英俊的男士…;无论如何,已然可以肯定艺术之美已凌驾自然之美…。其实,艺术之美乃是由心神产生和再生的美,而由于心神及其产物高于自然和自然现象,所以艺术之美就高于自然之美。从形式上来说,人类产生的任何恶劣思想也都高于任何自然的产物,因为精神和自由总是临在人身上”[19]。

这样的立场将充满致命的后果。美学尚未形成自身的规范和准则就迅速被丑的思辨性反思所取代。1853年,黑格尔的《美学讲演录(Lezioni di estetica)》出版十五年后,罗森克兰兹(Rosenkranz)的第一部著作《丑的美学(Estetica del brutto)》问世了。

当代艺术越来越显示技术、自然美的逃离及失落美的三重特征:“引述尼采(Nietzsche)套用诺瓦利斯(Novalis)的话说,美一旦脱离与事实和真理的关系,它的陨落似乎向‘已成为童话的世界’敞开了大门,听由各种的美学媒介来操控…。总之,艺术家似乎不再对美感到兴趣,因为它已成为广告传播的东西,一种被投射和可以操纵的传媒对象”[20]。

美偏离在虚无主义中

美因此而“孤独”:它离开了存有(l’essere)之后,也因此与真理、良善、形状隔离,并很快地成为丑陋、畸形、恐怖和媚俗的牺牲品,而现代的人似乎对这些东西产生了一种病态的诱惑。诗人和作家尤其直觉到在这种进化中未曾有过的特征,特别是虚无主义的后果。例如古斯塔夫·福楼拜(Gustave Flaubert)文学创作的蓝图就是如此:“我想写的就是一部有关虚无的书,一部不依赖于任何外在事物的书,它以其文学风格的内在力量脱颖而出…,一部应该没有主体、或者主体几乎隐身的书…。最好的作品就是那些少有实质内容的书;所表达的内容越是贴近思想,文字越是贴切思想并隐身,作品就越美好…。为此,无所谓美的或丑的人物…:风格本身就是了解事物的绝对方式”[21]。

这些都是与现代哲学发展过程密切交织的反省:以热烈推崇人性尊严和理性权力而诞生的现代性,它随着时间的消逝而发觉人性尊严和理性权力无可避免地没落,竟成了非理性、虚无主义以及“人已死亡哲学”的猎物。二十世纪的美穿的是一位堕落女人的衣裳,为那些越来越孤独和迷茫的艺术家所哀悼。这就是乔治·德·基里科(Giorgio De Chirico)的名画《扰乱人心的缪斯(Muse inquietanti)》所传递的讯息,也就是我们这个时代的新神谕:“二十世纪美的危机,一个完全后天形成并几乎被视为可预料的危机,因此揭示了形式上‘美的’智慧的危机出现…。二十世纪最显著的特征就是艺术意识到自己在表达美的方面完全词穷”[22]。

“美学(estetica)”一词源自希腊文,古人对它的概念当然不会陌生;然而,这个概念被认为与走出自己以便默观超感官的理念世界息息相关,那是美的最崇高形式。拒绝这个超验的特征,又处心积虑欲进入美的核心并占有它,这除了否认先前传统的丰富之外,也导致“美”的意义的丧失:“矛盾的是并非中古世纪没有美学,而是现代世界的美学太狭隘”[23]。

因此,如果新人类和新文明的计划除了以人为准就没有任何限制和界线,势必自我衰竭:“艺术若凌驾于自然,必然自取灭亡。艺术的胜利也是它本身的末日…。艺术之所以死亡,因为它失落了自身的感性资源”[24]。

丑即失落绝对(天主)

于是,神圣从西方人的思辨视野中失落的同时,也失落了存在的重要价值和理想,并因此不再视人生为美丽和值得生活的。将一切都瞬间扁平化,则客体和个体彼此抵消,剩下的只有那毫无深度与延续性可言的被表现的对象而已。艺术与企图代表它的消费品成为一体,但艺术本身却反映在消费对象中:“这就是形式过程(dinamica formale)的悲剧,它原想要把活人引向自己,却反身陷其中,就像在安迪·沃荷(Andy Warhol)艺术中…达到极致的比喻一样。事实上,当沃洛讽刺地让人们意识到我们群体的面貌就是可口可乐(Coca Cola)时,就是宣判一个持续近两个世纪之久的事件的结束”[25]。

就这样,遗失之美的议题提醒人那原始者(l’Originario)乃在超越与不可得的方向中被通传,因为所涉及的是不以人为准绳的绝对(天主)。丑的出现显示美与整体的关系的特征已失落:“艺术的价值就在于它几乎以可感知的方式指出,缺乏与绝对(天主)的关系,我们的存在就无法构建;而这个关系不是我们所占有的,更好说是让我们被占有”[26]。

缺乏美所带来的思愁是人的痛苦和对生存感到不满足的根源:事实上,人期待的是并未被给予的完整性,但现世所得到的仅是爱、美和娱乐这些象征完美的预像而已。从一方面说,这些预像可以视为最能表达绝对(天主)的密码,但同时也是最容易陷于庸俗、被占有、幻想始终能随欲支配、享受的危险。但如此一来,它们便消失了,如同地下泉水般消逝。。

正如所看到的,几时人企图界定、规范、约束艺术家的爱、创造力及他们的天赋,它们便会离我们而去,仿佛艺术作品可以成为一本说明书的对象[27]。这就是艺术灵感的矛盾,它在人不经意时出现;当人刻意规划时它便消失。就像睡眠和做梦始终被视为艺术灵感的近亲一样,创造性需要接纳和温柔的态度,与占有和掌控完全相反。艺术灵感厌恶技巧和设计,与之对立:“人总在无意中,也并非使用某种简单的仪式便睡着了;但是,如果直接将睡眠作为目的,则睡意必然消失。丑的经验一如恶的经验,它让我们看到我们不是‘绝对者’的主人,而是为‘绝对者’效劳的人。绝对者(天主)就是祂所是,不受我们支配”[28]。

美是第一名词,因为它基本上繋于是其所是(L’Essere)的原始因素。反之,丑有着次要的、衍生的特征,这一点只需要简单的语言探察便可发现:“在我们的语言中,很难找到一个直接指出丑的字,这并不足为奇。最常见的短语并非指客观的特征,而是涉及由客体激起的一种心境。无论是意大利语的‘laido’或法语的‘laid’均来自德语‘leid’一词,意指某种令人反感的事物。Hideux(令人反感或毛骨悚然)一词与古代法语hisdeur(恐怖)有关,而英语ugly(如果我没记错的话)则与Ekel字根有关,即ripugnanza(厌恶)的意思。古典名词aischros和turpis多半含有伦理道德上的意义。只有到了晚期的拉丁文brutus,即意大利文的brutto(丑陋的),以及ferus,即西班牙文的feo(可怕的),才指出事物的粗鲁和野蛮的状况。换句话说,丑即粗野、未经雕琢的意思,而且从这方面看,这个字令人想起‘sporco(卑鄙下流)’:德文的Bruttogewicht对应的是意大利文的peso lordo,即不纯正的意思。总之,丑与美对立,因为它远离根源,不再是原始的状况,而是蜕变堕落,是因某种悲哀的经历而产生的。此外,在艺术史上,丑也出现在一种风格演变的后期,那时…人试图让自己成为绝对,而不是成为绝对者的工具[29]。

信德本身的经验也免不了这个危险。进入一座圣堂时,人们会立刻发现构思和设计它的艺术家是否是一位真正生活、实践和欢度信仰的人,或是一个神圣事物的技师或理论家。许多圣堂的丑陋经常揭示了为之设计建造的艺术家的自我崇拜,他不将所设计建造的圣堂视为与其他兄弟姐妹一同获得最崇高信仰经验的神圣场所,而是将之视为表现他前卫美学的试验品,与之前的传统毫无关联。

已故米兰总主教马蒂尼(Martini)枢机对此感叹说:“任主教十二年以来,我至少祝圣了七十座圣堂,但不是每一座都能流露当地人真正的灵性面貌。有时我甚至觉得建筑师仅在他的办公桌上构思设计,或许,他们相信手头的设计有着属灵的幅度,却不与我们这个时代最具经验修养的人士有所接触沟通。他只在办公桌上思考,追逐着自己的梦,似乎在为‘并不存在的人’建造一座圣堂,一座令人无法呼吸、局促不安、难以自适的圣堂。换言之,设计建筑师从不考虑到信众的精神需要”[30]。

艺术危机意味着要求拯救

丑以其多种形式的散播或许也预示着美有可能从技术和商业性偏离的桎梏中解放出来。在柏拉图眼中,美不是一种产物,而是一个导向,是走向善与真的路,这条路要求顺从,接受引导,就如艺术和文学创作那样:只有当人对美的吸引力保持敏锐,才能踏上这条道路[31]。

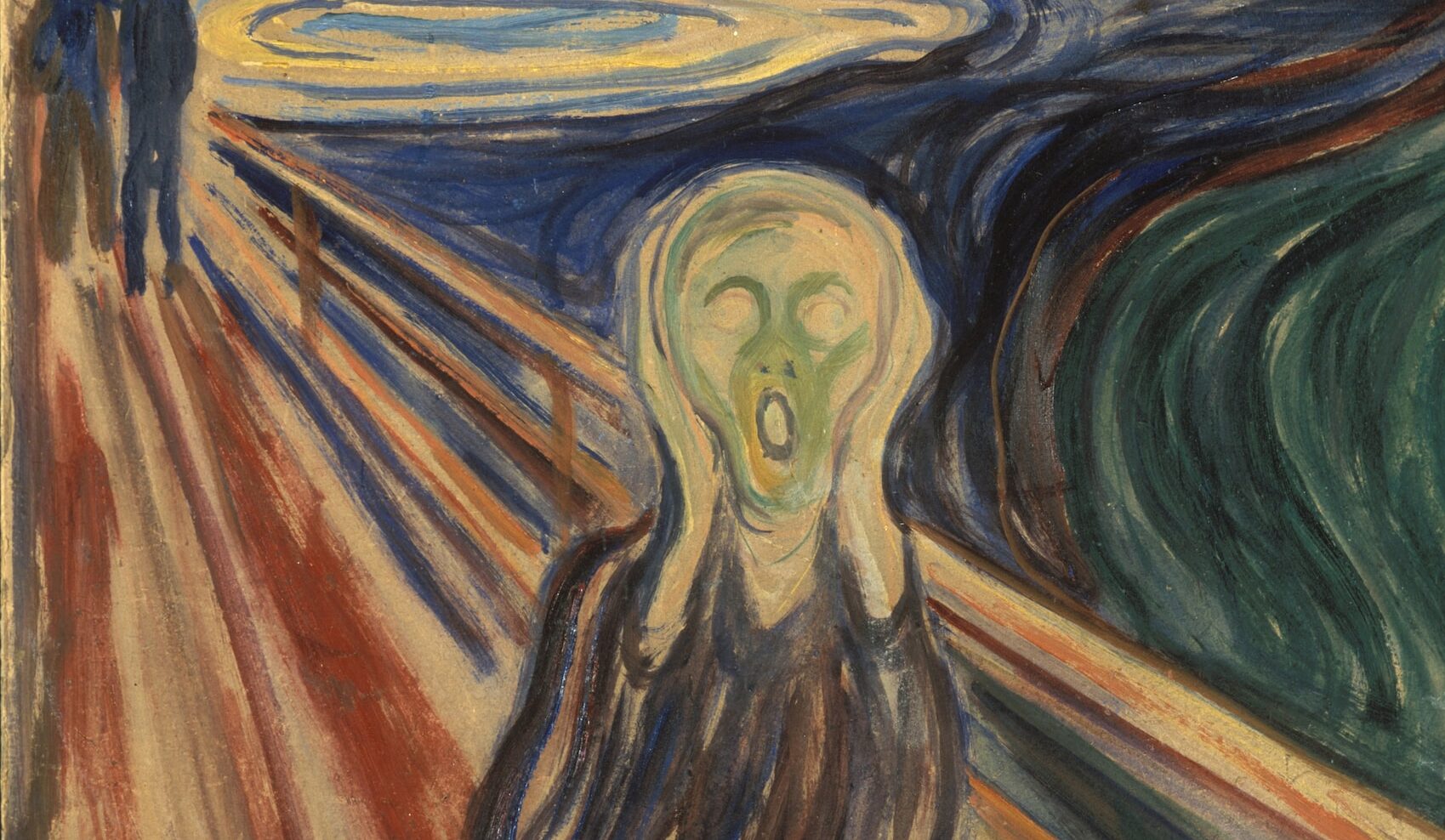

只有在人发觉这条道路消失的时候,才能寻迹发现那已经旁落的东西。许多当代艺术家如梵高(Van Gogh)、德·基里科(De Chirico)、达利(Dalí)、蒙克(Munch)的作品,其画作名称已经意义深刻(如呐喊L’urlo,分离Separazione,焦虑Angoscia),它们透露一种内在的哀痛,一种难以反驳的失望情境,艺术评论家和专家们都充分认可。约一百年前赫尔曼·巴尔(Hermann Bahr)对表现主义(espressionismo)所做的分析之所以打动人心,因为他有能力率先从这些画作中捕捉到求救的呼声:“啊,巴不得有个奇迹出现!我要说的是:如果奇迹能够使已经没有灵魂、遭毁灭、被埋葬的人复活起来就好了。从未有过一个时代如此被绝望、死亡的恐怖所震荡。坟墓般的沉默未曾如此统治着世界。人从来没有如此渺小过,也未曾如此不安。喜乐从未如此缺乏,而自由也未曾如此死寂过。看,绝望在呐喊:人嘶喊着要回他的灵魂,我们这个时代发出的只有痛苦的叫喊。就连艺术也在黑暗中呐喊,求救,哀求精神:这就是表现主义!”[32]。

美的消失和对丑的感受与迷惑,真能够被解读为一种反救赎、迷失堕落和死亡的状态。这种现象之所以充斥着我们这个时代并与到处泛滥着类似歌颂死亡的文化结伴,这是必然的。以自我为中心的人类,从胎儿状态到疾病和衰老阶段,其面对生存挑战唯一可能的答复似乎是死亡:“在一个没有美的世界,或说在一个并非缺乏美,却再也没有能力欣赏和思考它的世界,即使是善也失去它所能发挥的吸引力了,失去了它应尽义务的证明;于是,在美面前,人开始困惑,他自问为什么不选择恶。事实上,这当然也是个可能,甚至更刺激人。为什么不探测魔鬼的深渊?在一个不再相信有能力肯定美的世界,那些有利于真理的议题再也没有逻辑推论的力量”[33]。

在艺术中有个未言明之物,一种心照不宣却雄辩有力、势不可挡的讯息,它涵盖了这个救赎的要求:不要走入虚无,被遗忘,但要能随着时间的流逝而继续存在。在每件作品中都有个无声的诉求,希望它的创作者能以某种方式被记住。这个对救赎的呼吁,正是艺术表达与生俱来的,若望保禄二世教宗对此有着恰当的说明,他说:“即便艺术家在审视心灵最阴暗的深处或邪恶最震惊人的层面时,他都可能以某种方式为普遍救赎渴望发声”[34]。

- F. Vercellone, Oltre la bellezza, Bologna, il Mulino, 2008, 7. 参见 G. Carchia, Arte e bellezza. Saggio sull’estetica della pittura, Bologna, il Mulino, 1995; W. Steiner, Venus in Exile: The Rejection of Beauty in Twentieth-Century Art, New York, Free Press, 2001. ↑

- . J. Clair, Critica della modernità. Considerazioni sullo stato delle belle arti, Torino, Umberto Allemandi & C., 1984, 9. ↑

- B. Newman, in F. Vercellone, Oltre la bellezza, cit., 7. ↑

- L. Zoja, Giustizia e bellezza, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, 37. ↑

- S. Zecchi, La bellezza, ivi, 1990, 3. ↑

- 参见G. Cucci, «La bellezza, via all’Assoluto», in Civ. Catt. 2024 II 547-558. ↑

- F. Schlegel, Sullo studio della poesia greca, Napoli, Guida, 1988, 66. ↑

- 参见 G. Cucci, «Le caratteristiche della bellezza», in Civ. Catt. 2024 IV 237-246. ↑

- 参见 A. G. Baumgarten, Estetica, Milano, Vita e Pensiero, 1992, § 14; Id., Lezioni di Estetica, Palermo, Aesthetica, 1998, § 4. ↑

- 参见H. Sedlmayr, Perdita del centro, Torino, Borla, 1983, 21-80. ↑

- I. Kant, Critica del giudizio, Bari, Laterza, 1979, § 25, 99. ↑

- 参见同上 § 8, 36. ↑

- “不能给品味任何客观的规范,好叫它经由概念来决定什么是美。因为从这个源头得出的每个判断都是审美的…,它的决定因素都是主体的感情,而非客体的概念” (同上, § 1, 67). ↑

- 参见同上 § 7, 32. ↑

- 参见G. Cucci, «Le caratteristiche della bellezza», cit. ↑

- C. Lapucci, Estetica e Trascendenza, Siena, Cantagalli, 2011, 101. 本议题曾由H. Sedlmayr 在Perdita del centro一书中广为探讨。 ↑

- A. Giannatiempo Quinzio, «Quale bellezza salverà il mondo? La domanda di senso e lo “scandalo” della croce», in N. Valentini (ed.), Cristianesimo e bellezza. Tra Oriente e Occidente, Milano, Paoline, 2002, 75; cfr P. D’Angelo, Estetica della natura. Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Roma – Bari, Laterza, 2001, 5-63. ↑

- «艺术为我们不再是真理存在其间的最崇高方式(L’arte non vale più per noi come il modo più alto in cui la verità si dà esistenza)» (G. W. F. Hegel, Estetica, Torino, Einaudi, 1967, 120). ↑

- 同上, 6. ↑

- S. Givone, «Bello», in Enciclopedia filosofica, vol. 2, Milano, Bompiani, 2006, 1144 s. ↑

- G. Flaubert, Lettere a Louise Colet, Milano, Feltrinelli, 1984, 104 (lettera del 16 gennaio 1852). ↑

- F. Vercellone, Oltre la bellezza, cit., 19. ↑

- U. Eco, Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, Milano, Bompiani, 1982, 22. ↑

- F. Vercellone, Oltre la bellezza, cit., 82. ↑

- Ivi, 49. ↑

- V. Mathieu, «Itinerari verso l’Assoluto nell’arte», in L’uomo di fronte all’arte. Valori estetici e valori etico-religiosi, Milano, Vita e Pensiero, 1986, 95. ↑

- 参见 G. Cucci, «Le caratteristiche della bellezza», cit. ↑

- V. Mathieu, «Itinerari verso l’Assoluto nell’arte», cit., 101. ↑

- 同上, 96. ↑

- C. M. Martini, La bellezza che salva. Discorsi sull’arte, Milano, Àncora, 2002, 53. ↑

- 参见柏拉图的《会饮篇》203b( Platone, Simposio, 203 b.)。 ↑

- H. Bahr, Espressionismo, Milano, Bompiani, 1945, 84 s. ↑

- H. U. von Balthasar, Il tutto nel frammento, Milano, Jaca Book, 1972, 11. ↑

- Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 4 aprile 1999, n. 10. ↑