“你们背起我的轭,跟我学罢!

因为我是良善心谦的:

这样你们必要找得你们灵魂的安息”(玛11:29)。

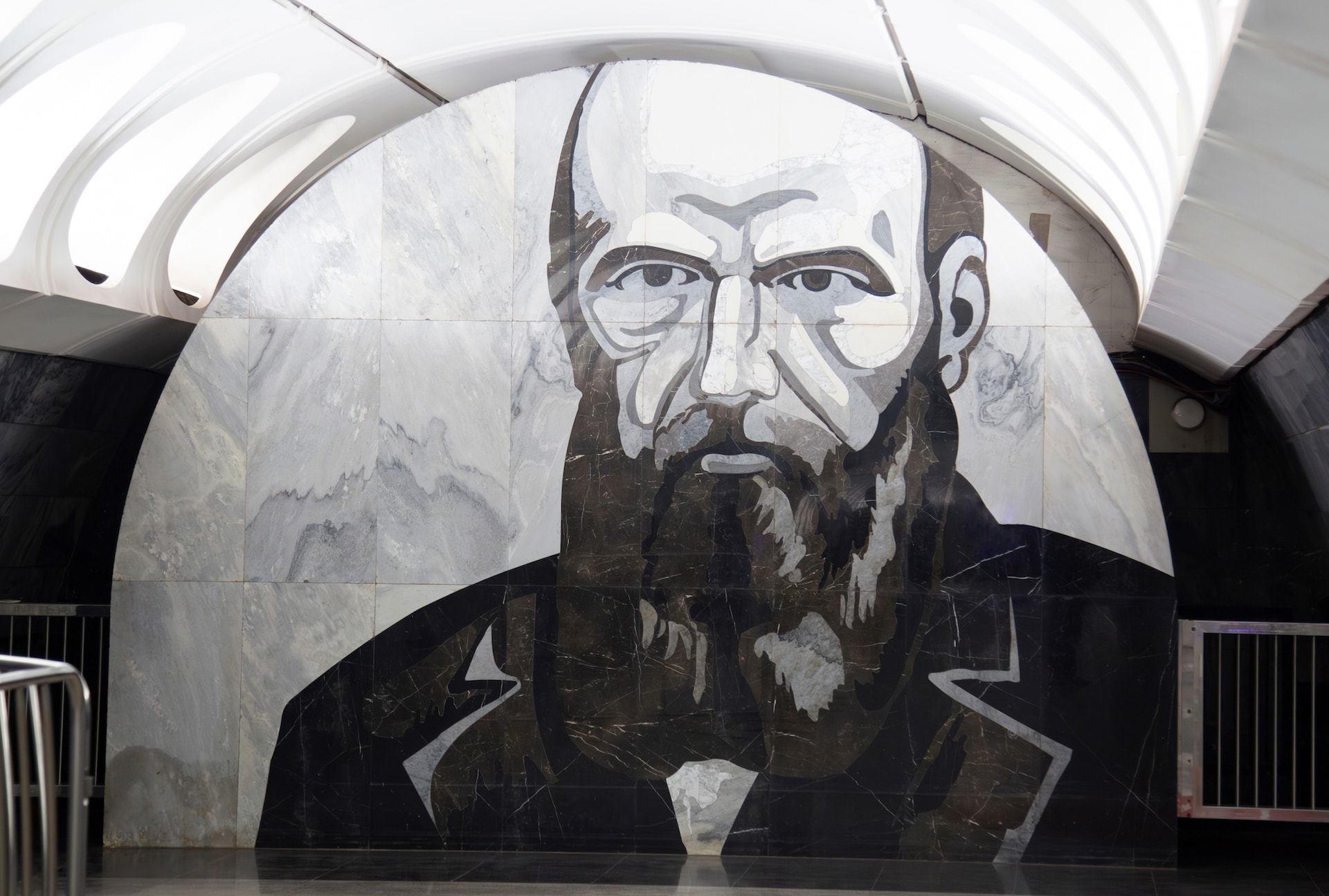

费奥多尔·米哈伊洛维奇·陀思妥耶夫斯基(Fëdor Michajlovič Dostoevskij,1821-81年)被视为历史上最伟大的作家之一。他在作品中描绘的是人类在善恶间摇摆的深不可测之谜。在他的笔下,《罪与罚》(1866年)、《白痴》(1869年)、《恶魔》(1871年)和《卡拉马佐夫兄弟》(1880年)都是以自由意志及天主的存在等重大伦理和宗教问题为核心的四部“伟大”小说。

陀思妥耶夫斯基的作品具有非凡的唤醒力:他以叙事的形式探讨了人关于神的种种重大问题,从而获得一种看待生活的神学视角,打开众多的思考层面。有鉴于此,他的作品有助于关于救赎这一基本神学概念的思考。作为基督宗教的核心主题,救赎因其复杂性而无法以教条的形式加以定义。

因此,在本文中,我们将从这位俄罗斯作家的一些作品出发,试着勾勒出某些对这一主题展开思考的线索。具体而言,我们将着眼于两个角度。首先,我们将试着探讨基督救恩中的温良层面,这是祂对每个人的慈爱凝视的结果。然后,我们将关注一个更宏观的叙事层面,即:我们是否可以说陀思妥耶夫斯基的读者,一边阅读他笔下的篇章,一边随着与这位俄罗斯作家的对话经历了救赎的过程?

这一旅程可分为三个阶段:我们将以耶稣的形象为出发点,就像陀思妥耶夫斯基的某些作品所呈现的那样;然后过渡到《白痴》的主人公,即基督的象征;最后是《罪与罚》的两个主要人物,即索尼娅和拉斯柯尔尼科夫之间的关系。

为了理解陀思妥耶夫斯基的宗教情感,必须了解他对基督形象的兴趣。

陀思妥耶夫斯基笔下的基督

为了理解陀思妥耶夫斯基的宗教情感,必须了解他对基督形象的浓厚兴趣。在这方面,这位俄罗斯作家的一部作品极具代表性。他在从西伯利亚获得释放后随即写下的一封感人至深的信中承认道:“无论是过去还是现在,对信仰的渴求带给我多少可怕的苦难!越是梦想相反的论点,这种渴望也就在我的灵魂中愈加强烈!然而,天主有时会给我几分钟时间,让我觉得怡然自得;在这几分钟里,我爱别人也觉得别人爱我,在这几分钟里,我在自己内心深处寻找于我而言全然宝贵且神圣的信仰的象征。这个象征非常简单,那就是:相信世间再无比基督更美好、更深刻、更令人喜悦、更合情合理、更雄伟、更完美的存在[……]。不仅如此,如果有人向我表明基督在真理之外,而且事实证明真理也在基督之外,那么我宁愿站在基督而不是真理的一边”[1]。

这些话语印证了陀思妥耶夫斯基对耶稣的信仰,在他的心目中,耶稣是人的光彩在祂内熠熠生辉的真实临在,是一种宛如“绝对安宁”之源泉的美。这一临在沁人心脾,通往救赎之爱。

在讲述梅什金公爵和索尼娅这两个作为基督化身的人物之前,我们可以先简略回顾一下《卡拉马佐夫兄弟》中伊凡在讲给弟弟阿辽沙的《宗教大法官的故事》中对耶稣本身的描述。救世主的个人形象跃然纸上,梅什金和索尼娅的基督论人物形象的基本特征也浮现于其中。

在故事中,耶稣重返人间,来到塞维利亚(Siviglia),时值神圣宗教裁判所时期,祂被当作异教徒关进监牢。一位枢机主教–标题中的宗教大法官–在夜里探访了祂,并向祂询问人类自由的价值。枢机主教以精辟的论据谴责了在赋予人类如此可怕的自由的同时却未赋予他们足够的爱:人类因软弱而无法驾驭这份恩典。枢机主教讲起来滔滔不绝,令人信服。在他有效的论证中不乏犀利的观点,同时适用于生活于今昔的人:这些观点本身就值得单独研究。不过,在这几页中,我们所关注的是耶稣的回应。在这段冗长的对话中,祂始终一言不发,温和地倾听着对手咄咄逼人的话语;最后,他仍然默默无语,起身轻吻了他一下。

正如伊凡在故事结尾处所着重指出的,耶稣的吻深深地烙在了宗教大法官的心中。这是否是一条救赎之路的可能开端,在这条路上,人的自由–宗教大法官独白的中心–及其从某种人性和世界观中做出选择的能力均被一个比任何论据都更有力、可以颠覆整个人生的举动所激发?耶稣的这一举动所蕴含的令人不安的美不禁对读者提出了挑战,“点燃”他自己的心灵,并引导他反思除任何复仇或暴力举动之外的其他永恒道路的可能性。即使在最绝望的情况下,一个卸下防备充满爱的举动也能开启救赎的可能性,为乍看起来并不可能的爱、和平或和解之路铺平道路。

我们将看到,在梅什金公爵和索尼娅的行动中,这种可以被解释为对福音书中“爱自己的仇人”这一要求的温柔举动的体现是如何找到新的亮点的。归根结底,我们可以从陀思妥耶夫斯基令人信服的笔下看到基督在受难时的平和态度。

从这个角度看来,这位俄罗斯作家的整部作品都在为邪恶之谜勾勒种种可能的答案。可悲的是,邪恶存在于这个世界上,但它使基督之美熠熠生辉,并邀请人们与祂携手并肩,对抗那些向祂发起的交锋。耶稣的回应虽看似被动,却表现出一种对他人充满信任的开放力量,向我们揭示了一条具有激进之美且能战胜邪恶的道路。而对于读者本身而言,救恩的到临可能在于被这种美丽的光辉所触动,它会在人的心中燃烧,令人为之惊叹而无以言表,这是在生命中皈依基督的可能之路的第一刻。

梅什金公爵,《基督的化身》

在陀思妥耶夫斯基的精神文学世界中,《白痴》是一部涵盖了其所有重要主题的小说。小说的核心是存在的困境,是善与恶、美与丑之间难以捉摸的博弈场,而梅什金公爵,即书名中所指的“白痴”,则是这场博弈中令人震撼且着迷的一束光芒。从瑞士疗养院回到圣彼得堡后,温顺而富有同情心的梅什金公爵被卷入了涉及两个截然不同的女人的三角恋之中,这两人是年轻贵族女子阿格拉雅和象征堕落女性的娜斯塔霞。后者是贵族托茨基的情妇,早在幼年时便遭其凌辱。她代表着堕落的女人,由于一个并不应归咎于她的“过错”而被无可挽回地玷污。

在两个女人之间,梅什金出于同情而选择了娜斯塔霞。她明知公爵绝对善良,却仍迟疑了很久;最后,她由于觉得自己不配得到公爵的爱而许身于罗果仁(一个性格暧昧的人物,经济窘迫的富商之子)。后者察觉到她作出这一选择的真实原因,并因此嫉妒而疯狂最终将她杀害。面对娜斯塔霞的尸体,梅什金也陷入了疯狂的绝望中。

受基督的启示,陀思妥耶夫斯基希望在公爵身上表现出一个真正美丽灵魂的至高至大,他那闪耀着光辉的善良与这个世界发生了冲撞,其中最狂暴的人类激情与他脆弱而光辉的纯洁展开了博弈。在小说的语境中,梅什金显得既使人心动又让人感到无能为力。事实上,“使人心动”和“让人感到无能为力”这两个并列分词所蕴含的丰富辩证关系对于强调公爵形象的拯救力量而言可谓至关重要。公爵具有两个主要特征。第一个特征是他能够看到每个人原本的善良。他对每个人的无限信任,使他能够以一种不带评判的恬静的方式读懂每个人的内心最深处。这一特征使人想起天主的爱,祂慈爱的目光从不倦于接纳与宽恕。其次,在公爵表面的纯真中,在他彻底的善良中,他人得以更好地了解被暴露于自身卑微中的自身。然而,小说中的主人公并不总能承受这种“基督般的反思”。他们时而被其吸引,时而对它予以排斥。基督的真善启迪并指引着主人公们看清自己:这是在自己的生命中接受天主真理的第一步。正如关于井边的撒玛利亚妇人那段经文(参若 4:5-42)所描述的,这是一种深刻的基督式态度。

在更详细地解析主人公的救赎角色之前,有必要先申明这样一个前提:梅什金公爵并不是一个基督的文学肖像,如同在上文提到的大法官的情节中那样。他的思想和行为也并不像《罪与罚》中的索尼娅那样明确地指向耶稣。在《白痴》中,陀思妥耶夫斯基在并不明确提及耶稣的情况下让我们感知到了基督人格中的点滴,即:那种能够为与祂相遇的人带来光明和真理的温和的方式。这对于理解其救赎角色的“不完整”价值而言至关重要,与《罪与罚》不同,在《白痴》的结尾,主人公没有经历光荣的复活。

为了以这部小说为例更好地理解对救赎进行神学反思的价值,我们现在将结合逾越奥迹的三个关键概念,即牺牲、赎罪和替代,来简要探讨梅什金公爵这位“温顺谦卑的救世主”的象征作用。

梅什金公爵的牺牲

我们可以从神学的角度开始思考《白痴》中这一人物的救赎作用,即他的“牺牲”。为此,我们有必要从《圣经》的角度概述这一概念的深层含义。牺牲指的是一种体验,它涉及存在的深层意义及其与神的关系。

从词源学上看,“牺牲”(sacrum facere)的意思是“使之神圣”:一个人放弃某些东西,使之能够为神所用。在放弃属于自己的东西的同时,人类采取了一种态度,即承认一种比自己生命更强大的力量的存在,并将“臣服”于它。基督的牺牲可以看作是祂为人类而向天父献出了自己的生命。祂以无偿的举动“使”存在“神圣化”,这种存在被视为承认对爱世人的天主的依赖状况–爱世人的天主是一切生命的起源和终极目标–并在兄弟般的服务中得到充分实现,活到完全自我奉献的地步[2]。

如果以梅什金公爵为例,我们可以将他的生命看作是一种为他人服务的存在,那些拥有超性尊严的存在,而他们的价值则是对梅什金自身存在的质问。主人公毫不犹豫地放弃了与他所爱的阿格拉雅一起度过幸福家庭生活的可能而迎娶令他同情的娜斯塔霞。这是一种牺牲,表达了他为重新赋予一个生存已受到无可挽回的破坏的女人以尊严而奉献出自己的爱和生命的神圣渴望。

梅什金公爵的赎罪

赎罪可以被视为有罪之人接受惩罚以弥补对某人的罪过的道德态度:因此,这种行为是建立在某种关系之上的。从这个角度看,我们可以把那些渴望赎罪的人的态度和行为解释为一种祈祷,一种对宽恕的热切恳求。因此,我们可以更好地理解天主在旧约中要求为以色列人的罪举行赎罪礼(参见肋 16:16)。这样,我们就可以将赎罪视为天主赋予人的一个机会,使其采取一种行动来重修与天主的[3]关系。

因此,我们可以从这些角度来解读梅什金公爵的牺牲。出于对一个受到人身伤害的女人的同情,我们可以从他出于爱的举动中看出,他希望给她一个机会,以爱的尝试来恢复一个本应完美却已迷失了的生命的尊严。正是在这一点上,我们看到了公爵非凡的人性特质。在这个女人的熟人圈中,他似乎是唯一一个拥有“基督般的目光”的人,能够以无限的怜悯之举唤醒娜斯塔霞原本的善良,让她重新建立起与世界的和谐关系。

然而,娜斯塔霞的情况有其特殊性:她被强奸,身上带有一个不应归咎于她的污点,她也无法靠自己的力量摆脱这个污点。我们可以说这是一种“原罪”,一种必须不惜一切代价洗去的污点,一种无法治愈的玷污。因此,这将我们引向当我们忆及逾越奥迹时第三个必须讨论的概念,即:替代。

梅什金公爵的替代

“替代”的概念有助于我们想象一个人的这种作用,即:通过由他人对某个仅仅凭借自己的力量无法得到救赎的人的顶替而使其重获救恩。从这个意义上说,替代旨在通过替换和团结友爱而重修天主与人之间一种新的共融。从基督信仰的角度出发,我们看到基督是如何为了帮助我们而来到我们的境地中与我们相遇,以与我们休戚与共的名义完成我们作为罪人所无法完成的事情。这样,通过让我们成为天父的合作者,祂恢复了我们作为天主儿女的自由,让我们自由地接纳祂进入我们的生活,与[4]建立救赎关系,陪伴我们充分发挥爱的能力 。

让我们回到梅什金。娜斯塔霞因为她的“原罪”而无法独自面对自己作为一个极度受伤的女人的处境。公爵意识到了这一点,为了解除她的负担,他试图与她一起赎罪。换言之,梅什金与她休戚与共,通过娶她为妻、与她同呼吸共命运的决定,他希望进入她的处境,陪伴在她的身边。一方面,如果我们面对的并不是一个完全的替代–毕竟,正如我们在上文中所言,这部小说中的“白痴”不过影射了基督形象的某些方面–另一方面,我们可以从公爵宁肯屈就而与她成婚中看到一种尝试,那就是与她一起–并代替她–承担起一部分原来的罪,即使他对这部分罪根本不负有任何责任。他试图移除阻碍娜斯塔霞珍爱自己的绊脚石,让她看到自己是一个值得被爱和有能力去爱的人,如同每个人一样。

简而言之,公爵牺牲了与阿格拉雅共享家庭快乐的可能性,将自己的爱化作娶娜斯塔霞为妻的具体行动,站在娜斯塔霞的立场上,或者说,站在她的身边,为她提供摆脱迷失状态的机会。通过与她一起赎回“她的原罪”,他给了娜斯塔霞所需的自由,使她能够借助于与世界的深入交流,走上一条救赎之路,从而作为一个被爱的受造圆满地生活。

是否得到救赎?

然而,在小说中,没有一个人得到救赎。娜斯塔霞拒绝了梅什金的救赎可能,嫁给了罗果仁,但罗果仁却杀害了她。当公爵发现时,他疯了。无论如何,《白痴》中的牺牲仍具有救赎的意义。由于奉献自己的生命,公爵从娜斯塔霞的处境中认识到了一个整体的神圣现实:一个被凌辱和鄙视的女人成为了他为之而牺牲的一切。

在察看梅什金一例之后,我们可以重新回到福音书中的耶稣,从一个新的角度来审视基督的牺牲及受难方式。基督是无辜的受害者,但在受难最深的时刻,祂以温和的态度接受并制止了一切形式的暴力。更加非同寻常的是十字架上的祂仍有力量请求天父宽恕钉死祂的人的罪。我们可以从“爱自己的仇人”这一不可能的劝诫中来解读这一非凡的要求:这种态度能够卸除最凶狠的迫害者的武装。基督的爱,一种无偿的、不是应得的、按照人类标准并不公正的爱,是重获救恩过程的主要推动者。这是一种“主动的被动”态度,一个与暴力的强有力的反差,正如大法官故事的结尾所暗示的那样。

基督以自己的生命和牺牲–梅什金公爵亦然–印证了天父仁慈的目光,天父随时将爱施予每一个人,尽管他们表面看似不配(娜斯塔霞是一个遭受凌辱与鄙视的女人)或是处于敌对状态(大法官是一个充满敌意的对手)。祂以自己的风格向我们展示了如何作为天主的儿女进入天国,正如福音书中所言:“你们当爱你们的仇人,当为迫害你们的人祈祷,好使你们成为你们在天之父的子女,因为他使太阳上升,光照恶人,也光照善人;降雨给义人,也给不义的人”(玛 5:44-45)。

可是,回到陀思妥耶夫斯基的小说,公爵的悲剧性结局却似乎扑灭了所有希望:《白痴》中并不存在复活。在这本主人公是救世主的象征但其他人物全都是“迷失者”的书中,救赎又从何谈起呢?首先,作为基督的象征人物,梅什金公爵不应被视为《福音书》中耶稣的神学表现。《白痴》中的人物只是令人联想起基督形象的某些特征。在这方面,公爵的形象让人联想到一个富于仁慈的天主的无限之美,祂爱人类,甚至不顾一切地承认每个人最初的善良。为了陪伴每一个人,天主甘愿让自己受伤,甚至做出自我牺牲。这是一个相信人性的天主,每个人,甚至是祂的敌人,即使在最绝望的情况下,都会从祂那里感受到生命的希望。虽然《罪与罚》的美好结局证实了这一希望的实现,但《白痴》–对天主的影射是隐含的–一书中的情况却有所不同。如果说在这部小说中,许诺的可能性在悲剧式结局中仍未实现,但作为基督的象征而非代表,公爵以叙事形式忆述了救世主慈悲面容之美。

这也许正是《白痴》的救赎价值,这一价值远远超出小说本身。公爵的自我牺牲向读者展示了一种闪耀着真理之美的生命之美。一个从未听说过基督的读者,在不自觉地追随他的脚步的情况下,可能会诧异地发现一种能够赋予一切、甚至赋予自己的生命以意义的愿景的可能性。这就是上文提到的“读者的救赎”这一主题。那些任由自己参与其中并被陀思妥耶夫斯基的篇章所感触的人,可以发现自己可能未曾意识到的存在的可能性。这是一种可能的发现,是震撼和喜乐的源泉。在这两种情况下,籍着恩典的帮助,他可以开始一个探索和个人皈依的过程。

因此,《白痴》虽然描绘了一个并非耶稣本身,但他却能帮助每个人,无论是信徒还是非信徒,使其意识到基督那拯救自己和他人的临在。这可以成为人们在日常生活中探索和全然接纳复活的基督的起点。最后,我们可以强调,耶稣的温和及其摒弃一切暴力的慈爱目光,可以从作为天主形象的每个人的神圣尊严的角度来解读。换言之,通过一种转化为令人心悦诚服的爱的目光来恢复人的尊严是陪伴他人自主接纳爱的天主进入自己生活的第一步。这是救赎的核心内容,是与基督和世界建立救赎关系、让自己被爱和真正自主地去爱的第一步。

索尼娅和拉斯柯尔尼科夫

索尼娅是《罪与罚》中的关键人物,是陀思妥耶夫斯基作品中最光辉的人物之一。这部发表于1866年的小说是对一起犯罪案件的心理与精神层面的讲述。主人公拉斯科尔尼科夫是圣彼得堡的一名经济拮据的学生。在贫困的压迫下,他不假思索地杀死了一个年迈的高利贷者,并因一个悲剧性的错误杀死了她的妹妹。这起犯罪具有深刻的象征意义:高利贷者体现了世界的不公,而这位年轻学生的犯罪则实现了他的理论,即高于一切道德的“伟人”可以为了一种更大的利益而违反一切法律。这一异常行为引发了一系列心理折磨,使凶手的心灵和头脑备受摧残。在此背景下,与索尼娅的相遇标志着拉斯柯尔尼科夫可能走向“复活”的心理与精神之旅的开端。

索尼娅是一个酒鬼的女儿,在小说开始的时候,拉斯柯尔尼科夫于在一家酒馆里遇见她。她因父亲不堪的境况而被迫卖淫,但却展示出对天主淳朴的信仰。她身上有着一种纯真和质朴,使她能够挖掘出深不可测的生命深度和天主的奥秘。她的信仰是一种鲜活的力量,远非博学的智慧、研究的成果和理性的论证。这种信仰深深扎根于索尼娅的生命中,是她对世界的看法的本源,她的每一种姿态都闪烁着令人心动和明澈的慈爱。她的神秘质朴吸引着拉斯柯尔尼科夫,并渐渐将他引向真理之路。

索尼娅和耶稣一样,似乎对人类、对每个人原本的善良都抱有无限的信心。她甚至为自己可恶的继母–那个逼她卖淫的人–辩解和辩护。她的眼神中流露出对所有人的仁爱:这是真正的耶稣的目光,是一种能够在看到罪人背后真实人格的爱的表现。可以说,这种凝视表达了人们对重新肯定天主对每个人最初的爱这一纽带的渴望:这是一种以天主的形象和模样为起点的亲密关系。正是通过重新肯定这一纽带,罪人才得以重新建立与天主、与自己以及与人类社会的正确关系。

从这个角度看,重归到以往无论是妥协还是迷失了的原初状态有助于在生活中接受基督的救赎。我们可以回顾耶稣在通奸妇人那段经文中的接纳态度(参见若 8:1-11),主慈爱的目光重新赋予那个妇人以尊严:在走出孤立之后,她可以重新融入社会。拉斯柯尔尼科夫的灵性之旅与此相似。在西伯利亚的几个月里,索尼娅不断通过温柔耐心的爱向他表示亲近,拉斯科尔尼科夫在她身边经历了一个微妙的皈依时刻。拉斯科尔尼科夫突然意识到他爱上了索尼娅,而这仅仅是他以新的方式看待自己和他人的开始。

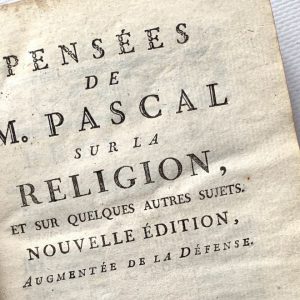

《罪与罚》中有一个关键时刻既能让我们更好地理解索尼娅对救世主天主的信仰程度,同时也在拉斯柯尔尼科夫(以及读者)的救赎之旅中起着核心作用。年轻的主人公要求索尼娅朗读《若望福音》中关于拉匝禄复活的经文(参见若11)。这段情节的叙述方式引人入胜:福音书的文字和年轻女子在朗读过程中强烈的情感投入的描述交替进行。追随拉匝禄的妹妹,故事的主人公玛利亚的脚步,索尼娅首先在内心重新确认了自己的信仰;随后,她希望拉斯科尔尼科夫本人也能分享这份对基督救赎的信仰。

索尼娅对复活的坚定信念使读者将基督宗教视为一种不可能的宗教:对复活的基督的信仰促使人们满怀信心地面对最绝望的境地,在坚信每个人都承载着生命的应许的前提下,活出基督的样子,甚至不惜自我牺牲。只有相信不可能,这才成为可能;这才是真正的救赎之信。正是对复活的信仰,才使得一切有利于没有明显出路的情况的牺牲成为可能。

圣经故事的发展为读者对接下来的叙事打好了铺垫。小说在结尾处提到的拉匝禄复活的情节在索尼娅和拉斯柯尔尼科夫的生活中得到了具体表现。这表明了福音书本身的救赎力量。书中叙述的内容在读者的生活中发生了作用。索尼娅成为经文中的玛利亚,向耶稣转祷。在从以阅读福音书开始的奇迹在小说结尾处以其实现告终时,我们得知拉斯柯尔尼科夫“复活”了。

从叙事角度来看,这是对《福音书》的效力的一种非凡反映:这种效力不仅仅是叙事,更是行动,是一种能够改变世界和有所接触的人的生活的力量。阅读福音书的情节可以使其具体化,成为现今一个真实的救赎故事,对生活产生一种真正的影响。

此外,由于一种庞杂的穿插手法,这段情节为第三个层面的救赎提供了可能性,即读者自身的救赎。通过讲述一个故事,陀思妥耶夫斯基向我们展示了一种可能性,一种能够影响我们生活的新视角。他通过感人至深的叙述,让我们看到了一个可以挑战我们的生存方式和看待事物方式的真理。

正是在我们的内心深处,故事撼人的力量就像出人意料的恩宠一样,震撼着我们,使我们无法做出任何合乎逻辑的解释。索尼娅和拉斯柯尔尼科夫动人的爱情故事是否暗示着能为生命注入新动力或唤起新希望的牺牲之美?正如在拉匝禄复活的故事中发现了相信不可能之事的可能性的索尼娅,读者也会在以索尼娅为某种意义上的“中介”的拉斯柯尔尼科夫之“复活”这一悬疑中瞥见对他的承诺的可能性。在某种程度上,阅读帮助读者想象意想不到的可能性,使其做好迎接恩宠的准备,认识到天主在其生命中的召唤。一个激动人心的故事能够触动人的心灵,唤醒人聆听召叫的能力,一旦听到这一呼唤,就会做出回应,开启一个救赎之旅。

* * *

总之,宽恕——通过一个富有同情心的眼神,抵制一切形式的暴力——是耶稣一生中的核心主题,也是公爵和索尼娅生活中的核心。这种宽恕在耶稣的受难故事中展现得尤为鲜明。这种救赎始于今生与基督面容的相遇,并在死后以超越一切希望的形式像鲜花般地怒放。

对于最后一个概念,我们重新在陀思妥耶夫斯基的最后一部作品《卡拉马佐夫兄弟》中发现它以不同的方式出现。年轻的主人公阿辽沙在发现“圣洁”的典范佐西马长老腐烂的尸体后悲痛欲绝。这一“圣洁气味”中的尸体悲惨而令人失望的解体似乎是对死者的恩宠状态的否定。然后,听着《加纳婚宴》的朗读入睡的阿辽沙在梦中见到了来看望他的长老。这里有一段优美的文字:“让我们欢呼吧,让我们喝下新酒,新的大喜之酒 [……]。看,我们的主在这里,你看见祂了吗?[……]不要怕祂。我们是因为祂的威严而把祂看得可怕;因为祂的伟大而感到惊慌;但祂是无限仁慈的,祂出于爱而变得和我们一样并与我们同乐;祂把水变成酒,这样客人的欢乐就不会被打断;祂等待新的客人,不断召唤新的客人,永世无穷!”[5]。

最后,阿辽沙带着满心的喜悦醒来,走出牢房,扑倒在地上拥抱大地,一边哭着一边发誓说自己爱它。与阿辽沙的故事一样,正是与救世主慈爱面容的相遇改变了我们,拯救了我们,赋予我们对活出充实的爱的真实渴望。而陀思妥耶夫斯基,能够以其卓越的小说帮助我们把握住救赎的这一宏伟层面。在《罪与罚》中,天主被多次提及,从某种意义上说,这种通往救赎之路的维度是明确的。在《白痴》中,未曾明确提及基督,连同悲剧性的尾声虽然只是间接地唤起了耶稣仁慈面容的光辉,但这仍可被视为与耶稣的救赎相遇的前提。读者始终是作家笔下的最终接受者,是通往皈依之路的接受者-行动者。

- F. Dostoevskij, Epistolario, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1951, 168 s. ↑

- 参见B.Sesboüé, Jésus-Christ l’unique Médiateur, Paris, Desclée, 2003, 259-268 (意文版:Gesù Cristo, l’unico mediatore, Cinisello Balsamo [Mi], San Paolo, 1991). ↑

- 参见同上,第293-297页。 ↑

- 参见同上,第357-360页。 ↑

- F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov. I taccuini per «I fratelli Karamazov», Firenze, Sansoni, 1958, 512 s. ↑