最伟大的英语诗人

在与物理学家的谈话中,他们可能会宣称自己对自然规律之美的信念。对美的热爱和对和谐的追求诚然是人之常情,但就以上所言,我们需要注意以下两点。首先,在研究过程中,崇拜自然法则之美岂非科学家应该避免的“信仰行为”?其次(第二点可以说是第一点的结果),对和谐之美的热衷有可能扭曲客观认识,误入科学话语禁区。

让我们暂且放下这个话题,试问谁是有史以来最伟大的英语诗人(诗人可谓最热衷于追求美的人):是威廉∙莎士比亚,塞缪尔∙泰勒∙柯勒律治,还是乔治∙戈登∙拜伦?困于众口难调,这似乎将是一个永远无法得出答案的问题。然而,在格雷厄姆∙法梅洛[1]的眼中,有史以来最伟大的英语诗人是保罗∙阿德里安∙莫里斯∙狄拉克[2]。狄拉克是英国理论物理学家,他与埃尔温∙薛定谔(Erwin Schrödinger)“因发现原子理论的新形式”而共同获得1933年诺贝尔物理学奖,为后来的量子力学奠定了基础。或许法梅洛不具备人文和文学的严谨性,无法识别“最伟大的英语诗人”;或许更合理的解释是,他有意以这种具有挑衅性的声明邀请人们反思物理学和诗歌之间珠联璧合的相像,感受两个不同领域中奏响的美的旋律。

通过本文,我们将看到,科学和诗歌的一个共同语言特征是类比语言的广泛应用;另外,尽管体现于不同层面,但科学与诗歌同样取向于总结概念,偏爱简明叙述而不是繁冗描绘;最后,我们将特别关注诗歌和物理学对审美趣味的青睐,即使其中会存在难免的差异。

一种深厚的内在审美趣味…

在物理学家眼里,自然界悄然无声地展示自己,然而相悖的是,这种宁静实则是一种清晰响亮的表达,一份反璞归真的“美丽”。但是,物理学家并不具有单一的审美品味,就像人们在文学喜好上的莫衷一是。上文提到的狄拉克曾声称,他对诗歌一无所知,也不理解包括罗伯特∙奥本海默[3]在内的一些卓越同事竟能写出十四行诗。他甚至指出,“一个人怎么可能在物理学前沿工作的同时吟诗作赋?两者完全是风马牛不相及的事情!物理学以人人都能理解的术语阐释以前不为人所知的事物;诗歌则以艰深晦涩的语言来表达众所周知的事情”。可以说,这一声明相当具有代表性。

数年后,理查德∙费曼[4]在重申这一说法时强调指出:“诗人们说,科学剥夺了星辰之美,将它们说成由气体原子组成的球体,仅此而已。仅此而已?殊不知,我也会为沙漠夜晚的星空而感动!我眼中的星辰之美是更多还是更少?[…]我看到一个宏伟的公式,我自己是其中的一部分,因为构成我的物质也许来自某个已被人遗忘的星体爆发,就像此时此刻在空中爆发的那一个。[…]公式它意味着什么,为什么?对事物有所了解并不破坏其神秘魅力,因为事实比以往任何艺术家所能想象的都要精彩得多!对此,当今的诗人为何惜墨如金?”。

那么,当我们把物理学家视为潜在的“伟大诗人”或是能够造就极品的艺术家时,我们谈论的是哪一种美?这种评价是一个不可原谅的狂言妄语,还是或许科学中真的存在某种审美观念?如果确实存在的话,那么物理学具有怎样的一种美?

数学的优雅和类比的恩赐

尤金∙维格纳[5]想搞清楚人如何能够通过数学来描述世界。对此,他的回答是,从本质上讲,数学语言之所以美妙绝伦,不仅因为它是独一无二的(通用的),而且还因为它是正确的(对描述自然最有效)。对此,这位匈牙利物理学家说这是一个真正的“奇迹”和“恩赐”:数学语言在表述物理定律时的适当性是一个奇迹,一种我们既不理解也非我们应得的奇妙恩赐[6]。尽管维格纳宣称他不信神,但这一观念却透露出一丝崇高的精神之光。

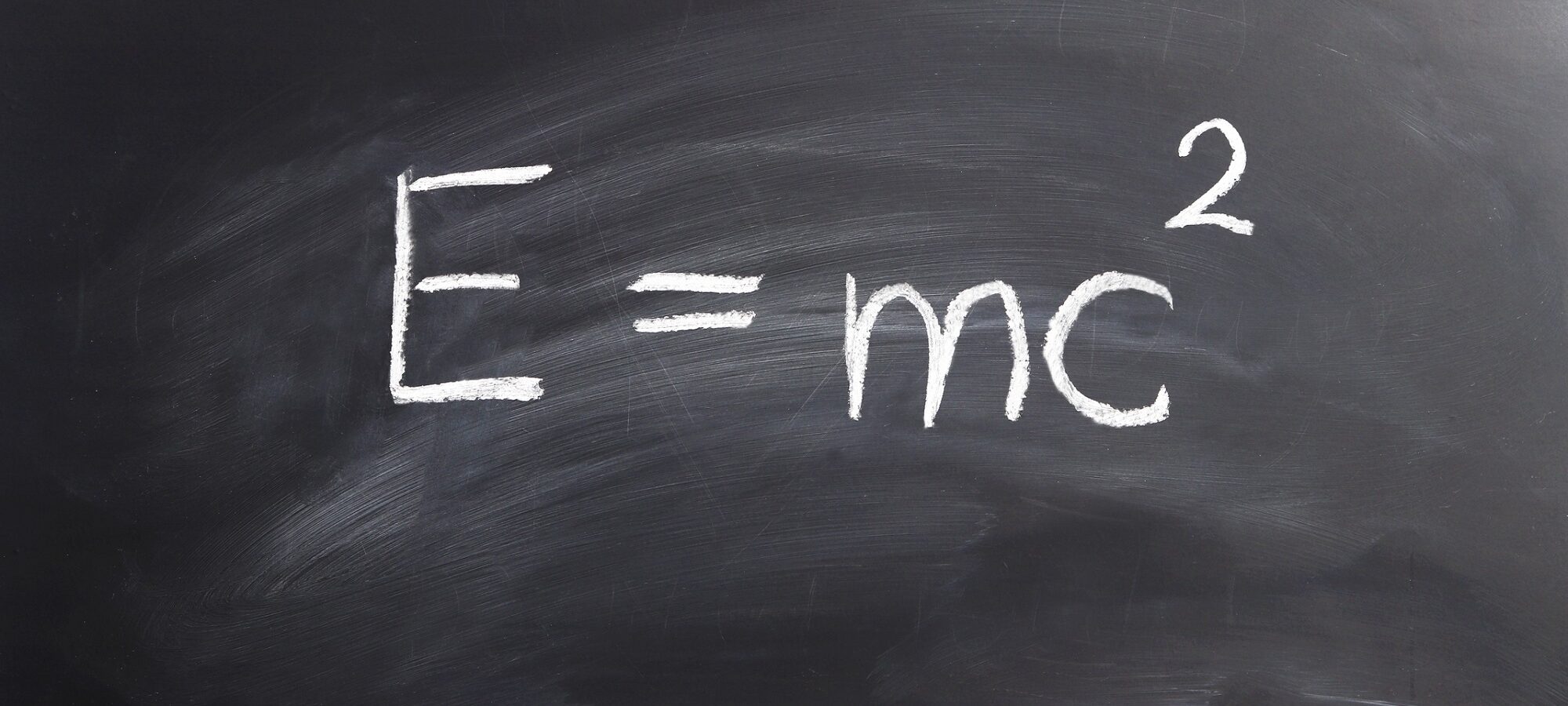

可以说,物理学中最著名的方程式是爱因斯坦[7]在其狭义相对论中提出的E=mc2。它假定一个物体的能量(E)等于物体本身的质量(m)乘以光速的平方(c2)。但是,对于法梅洛[8],有史以来最美丽的方程式当属保罗∙狄拉克的i𝛾∂𝜓 = m𝜓。在此,我们不必涉入这个公式的细节及其符号的物理数学意义,只需指出,它描述了电子或夸克的状态(例如反应的运动和总能量的守恒),将量子力学和狭义相对论的原则成功地统一于同一方程式中。为了纪念创立它的物理学家,这个方程式甚至被镶入威斯敏斯特教堂的地板[9]。

面对这些蕴含人类知识最高成就之一的数学符号,人们会有何感想?我们可以领略到一个优美的类比和一个精致典雅的诗意形式。我们并不认为在数学公式中看到与诗歌的相同点是夸大其词。方程与诗歌语言共享人类知识中最强大的工具之一:“类比”。它告诉我们,“这个”等于“那个”,左边的项等于右边的项,反之亦然。此谓类比。

就像在我们的口语中直接或间接类比(隐喻)比比皆是,物理学的数学表述打开了异乎寻常的视野,使我们将至今未知的理念与在不同程度上熟悉的概念相联。所有这一切不断推动我们跨越已知和平庸的界限。通过方程式,物理学将那些无助于增进我们的知识的显而易见的同义反复陈述转化为知识扩展,带动我们探索未知领域。如果说工程学需以可能性和“物质上”的可行性为界限,物理学则带动我们走向更远的想象力前沿,不断突破知识的极限[10]。

如果一方面考虑数学语言,另一方面考虑类比语言,我们将看到:在一个方程中,解的值是一个随着已知数的值而确定的变量;同理,类比是以抽象形式帮助我们认识概念和感觉,而无需一一具体化的方式。因此,方程式和类比是使我们从一个已知的图像想象出其他未知新图像的两种方式,它们是搭建已知事物和其他我们不直接控制的元素之间的桥梁。此外,类比不断创建其中的桥梁和关系:我们为理解一个类比而开发的工具同样被用来建立新的类比。然而,最令人感叹的似乎是连接诗歌和物理学的桥梁:两者都是可供我们用以描述和理解世界的工具,如同表里相依的连通容器。这两种工具都热衷于美:有谁比诗人更为美所吸引,又有谁比物理学家更能深入探索大自然之美?但是,具体到狄拉克,情况真的是这样吗?

聆听你的心声…

就类比而言,这位英国物理学家当然明白,或者至少感觉到,它们深刻的本性以及其中有利的奇妙联系。据说,他性格古怪,在业余时间喜欢爬山。作为登山训练,他找到的完美类比是在剑桥大学校园周边爬苹果树。也就是说,他的最终休闲目标(“爬山”)始终与一项虽不相同却也相似的活动(“爬苹果树”)相依相随。两者之间的实践和联系越具有刺激性,由此而生的认识也就会愈加有效和持久。

对费曼来说,科学研究的动力来自科学家的心灵深处。毫不夸张地说,这是一个具有“圣经”向度的内在源头。用但丁的话说,科学家是“新思想不断涌现的人” [11];我们的这位美国天才也这样写道:“同样的激动、敬畏和神秘感会随着每一个深入研究的问题一次又一次地袭来。随着知识的扩展和深化,奥秘的魅力会越来越强,吸引我们走得更深更远。[…]不是科学家的人难以经历这种特殊的宗教性体验。对此,诗人没有写下什么,我们的艺术家也没有任何表达。我不明白其中的缘由”[12]。

虽然无法否认但丁比喻中的崇高性以及这位美国物理学家发自肺腑的纯朴感情,但与此同时,我们也必须以理性坦诚地承认,科学之美与文学艺术中扣人心弦的美具有明显的不同。迪拉克对诗歌的看法和费曼对艺术家的意见可以充分地展露这一点。也许是因为人们内心中的不同审美感觉难以一拍即合,为此,在多姿多彩的形式中,审美感觉使科学家在享受“物理学之美”的同时难以感受“艺术之美”。

在此类情况中,至关重要的是语言类型的使用。从文学角度来看,哲学家兼诗人提图斯∙卢克莱修∙卡鲁斯的《物性论》(Tito Lucrezio Caro,De rerum natura)堪称科学作品中最优雅的典范。这部写于公元前一世纪的拉丁文诗作属于哲学长诗体裁,由六卷六角诗组成,阐述了伊壁鸠鲁派关于现实世界受“自然秩序”控制、完全独立于众神的理论。依照原子论、唯物论和机械论的观点,“原子”是构成宇宙的微不可见且不可分割的元素。

令人惊讶的是,《物性论》的哲学体系虽然兼顾物理学和伦理学,却以史诗的形式呈现。回想费曼的话:“诗人们说,科学剥夺了星辰美丽,[…]因为事实比以往任何艺术家所能想象的都要精彩得多!对此,当今的诗人为何惜墨如金?”。在他看来,诗歌艺术与科学之间似乎根本无法存在共同的审美观。那么,科学之美究竟在于什么?

不懂数学的人很难切身感知大自然的深邃之美。如果想了解和欣赏自然,你需要理解其中的数学语言。根据吉安∙弗朗切斯科∙朱迪斯的说法[13],“我们无法写出可以确定一个理论是否引人入胜的精确数学规则,但令人惊讶的是,一个理论中的美和优雅会受到不同文化背景的人的普遍认可”。在大多数情况下,这是一个涉及物理直觉的本能问题,是兼顾提供实验结果和使用基本原则的合理组合:这就是使一个理论既美(与基本原则的和谐、一致)又成立(与实验数据一致)的原因。非理智维度会使人沉浸于对物理学的狂热,试图使人认为:某物理理论之美的含义是与生俱来存在于我们大脑之中的。最根本的一点是,科学并非艺术,对理论的探寻并不是为了激起情感共鸣,而是从本质上解释从自然界所观察到的事物。科学事业旨在克服人类理性的弱点和避免直觉的谬误,它不牵涉情感,而是有关数字和方程式、数据和图表,涉及事实、逻辑与数学[14]。

量子力学的奠基人之一维尔纳∙海森堡(Werner Heisenberg)坚信物理模型之美,他认为,美引导我们认识真理。他曾指出:“如果大自然将我们引向非常简单和美丽的数学形式,我们就不能不相信它们是真实的,是对现实世界真实特征的描述”[15]。这位伟大物理学家的妻子回忆说,在星空下的一次夜间散步中,他在狂喜和浪漫的感慨中断言,对称、美以及和谐的东西不可能不是受造界的原型,因此它们在本质上必定是真的[16]。也许物理学家的感性情思或许不值得相信,严谨的科学家有可能为此而沦为平庸的诗人。

美不在美,在于自然

弗兰克∙威尔切克[17]认为,有希望取得成功的解释会变得很美,人们可以学会认识到它们的美。也许物理学应该摈弃以往的审美理念了。遵循前人经验似乎是自然的理智选择。沙特尔的伯尔纳多[18]说,我们就像站在巨人肩膀上的侏儒,之所以能比他们看得更多更远,既不是因为我们视力敏锐,也不是因为我们身高过人,而是因为我们被巨人的身材,也就是说,被传统所抬高。但需要补充的是,如果我们止步不前,那就太愚蠢了,因为这种态度不符合科学知识动力的当代意义。以往形成的审美规则有可能成为欺骗和背叛,以至在许多情况下将物理学家引入歧途。

有趣的是,作为当代最伟大的科学革命,量子力学的出现实际上在许多方面标志着审美标准的一个失败。“量子物体”的位置和速度的概念不复存在,物体本身的现实标准也被推翻,可以说,它们于存在的层面上,一同被溶解于一个基于概率的不确定现实中[19]。自此,一切都开始与柏拉图式坚固的美学纯粹性南辕北辙,尽管其有效性一直持续到开普勒和牛顿的宇宙模型。

此外,需要补充的是,虽然海森堡本人的想法出乎意外地顶住了科学界的批评而取得了成功,但它很难被归类为美的奇迹。因此,审美标准很可能与科学的决定性参数毫不相干。或者至少可以说,它决非金科玉律。

根据史蒂芬∙温伯格的说法[20],任何新理论都需要满足审美标准并通过现实数据的核实。在验证性实验过程中,对科学之美的感觉和认知会随着我们的实际经验而改变和调整。

在发展过程中,科学从对自然的整体性表述转变为不以美为终极标准的规则。整体性表述无疑在审美上非常出色,但却是伪科学:比如占星术。因此,根据物理学家的说法,物理世界的知识已经从过去的“拟人化监狱”和人类中心主义中得到解放。马克斯∙普朗克[21]也曾明确强调科学知识去拟人化的观点[22]。理论不应以人类为参考物,而美作为一种人类独有的感知,有可能像古希腊的美学准则那样定型而僵化,从而阻碍科学的发展。普朗克还指出,新的科学真理之所以得以确立,并不是因为得到反对者的认可,更不是因为它们的美丽,而是因为理论的反对者最终死去,新的一代人诞生,这些科学概念在耳濡目染中为他们所熟知。美感的产生很可能是一种与此类似的情况。

物理学要求准确的数学表述和一致的实验结果。虽然不是数学,但自艾萨克∙牛顿时代以来,物理学在数学的形式主义中找到了最有效的表达方式,因为定量表述是人类交流中最经济和最不含糊的形式。你可以在数学上有所误差,但不可能用它来行骗。然而,仅仅达到理论的一致性似乎还不够充分:很多具有数学魅力的东西实际上与事实相去甚远。对此,一个可能的解决方案是要求理论在具备数学一致性的同时,必须能够通过描述和预测为理解众多的现象提供解释。然而,温伯格进一步指出,即使如此,瓶颈期仍会继续存在,为此,他以类比的方式重复了托马斯∙库恩的一个理念[23]:每一次科学革命都必须彻底颠覆美的概念。

物理学中的美

依照徐一鸿[24]的观点,在物理学家的眼中,“美”意味着“对称”[25]。在物理学中,对称性的概念是指重复一个物理过程中在时空上基本相同的属性。因此,如同所有的物理公式,如果一个科学定律不管是在罗马还是在北京都同样成立,在空间转移中保持“不变”,那么可以说它符合物理学的美学准则[26]。对称性的关键在于,我们可以用很少的东西进行类推,从而获取大于我们的输入的知识。由是,我们不禁回想起狄拉克的话:“物理学以人人都能理解的术语阐释以前不为人所知的事物;诗歌则以艰深晦涩的语言来表达众所周知的事情”。对于一个物理学家来说,美即简要。

因此,我们可以试从三个主要参数理解“物理学之美”。1) 简要。这意味着简单有效,即著名的奥卡姆剃刀原理[27]。然而,这个概念显然是一个纯粹的相对价值,既不能直接量化,也难以摆脱某种形式的主观主义。2) 平实。这意味着不使用针对性假设,即仅对相关具体案例有效的假设。在平实的视线中,每一个假设都应该有一个理论依据,而不只是一个摆设。这一特征是具有指导作用的数学一致性与数学模型和实验数据的兼容性的结合。尽管如此,平实只是一个涉及理论的审美和有效性的参数,而不是一个纯粹的科学标准。3) 优雅。这是一个最难以捉摸的参数。用理查德∙达维德[28]的说法,优雅是一种朴实与惊奇感的结合,它开启一种新的意识,并“以出乎意料的解释告终”。优雅是从简洁手法中飘然而出的意外效果,它既不遵循任何程序,也不存在系统化使用。毕竟,如果优雅实际上是科学天赋的表现,怎么可能程序化和系统化呢?由此可见,优雅最终也是一个主观参数。

因此,物理学之美是简要、平实和一定程度的不可预测性的组合[29]。

物理学之美的神奇奥秘

综上所述,我们可以确认,不管一个理论如何美妙,发明者多么聪颖,如果无法达到与实验结果的一致,它只能是一个谬误。我们认为,物理学是一种严谨而微妙的平衡,一方面是审美和天赋的直觉,另一方面是严格的逻辑和验证。那么这一切的实际效益又是什么呢?用费曼的话说,如果探本溯源是人的一种需求,那么各种研究的实际意义正在于满足人的这种好奇心[30]。

-

Graham Paul Farmelo(1953年5月18日)是一位传记作家和科学作家,剑桥大学丘吉尔学院的讲师,波士顿东北大学物理学兼职教授。他为理论物理学家保罗∙狄拉克创作的传记受到了极大好评:The Strangest Man: The Hidden Life of Paul Dirac, Mystic of the Atom, New York, Faber and Faber, 2009 (意文版:L’ uomo più strano del mondo. Vita segreta di Paul Dirac, il genio dei quanti, Milano, Raffaello Cortina, 2013). ↑

-

Paul Adrien Maurice Dirac(1902年8月8日-1984年10月20日),英国理论物理学家,被公认为20世纪最重要的科学家之一。 ↑

-

Robert Oppenheimer(1904年4月22日-1967年2月18日)是美国理论物理学家和加利福尼亚大学伯克利分校的物理学教授。他是洛斯阿拉莫斯国家实验室的负责人,与其他同事因在曼哈顿项目中的作用而被誉为“原子弹之父”。 ↑

-

Richard Phillips Feynman(1918年5月11日-1988年2月15日)是美国理论物理学家,以其在量子力学的路径积分表述和量子电动力学理论方面的工作而闻名。他在二战期间协助开发了原子弹,并在1965年与朱利安∙施温格(Julian Schwinger)和朝永振一郎(Shin’ichirōTomonaga)一起被授予诺贝尔奖。 ↑

-

Eugene Paul Wigner(1902年11月17日-1995年1月1日)是一位对数学物理学也有所贡献的匈牙利理论物理学家。他于1937年获得美国公民身份,并于1963年获得诺贝尔奖。 ↑

-

参阅E. P. Wigner, L’irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali, Milano, Adelphi, 2017, 39. ↑

-

Albert Einstein(1879年3月14日-1955年4月18日),德国出生的理论物理学家,被公认为有史以来最伟大的物理学家之一。他于1921年获得诺贝尔奖,出于其科学成就和原创性,“爱因斯坦”成为“天才”的别称。 ↑

-

我们在这里指出,某些年龄不一、算不上物理学专家、主要活跃于网络上的人将狄拉克方程称为“爱的方程”。对于这种肤浅的科学和爱的感觉的混淆,我们认为无须予以严肃答复,因为它缺乏必要的诚实和严谨,不具备进行有益对话的必要条件。 ↑

-

位于威斯敏斯特教堂内展示这一方程式的纪念牌于1995年11月13日揭幕。 ↑

-

参阅M. Malvaldi, L’ infinito tra parentesi. Storia sentimentale della scienza da Omero a Borges, Milano, Rizzoli, 2016, 42. ↑

-

但丁∙阿利吉耶里,《神曲:炼狱篇》,第五首,第16节。 ↑

-

R. Feynman, Il piacere di scoprire, Milano, Adelphi, 2020, 154. ↑

-

Gian Francesco Giudice(1961年1月25日)是一位意大利理论物理学家,就职于日内瓦的欧洲核研究组织(CERN),从事粒子物理和宇宙学领域的研究。 ↑

-

参阅S. Hossenfelder, Sedotti dalla matematica. Come la bellezza ha portato i fisici fuori strada, Milano, Raffaello Cortina, 2019, 21 s. ↑

-

W. K. Heisenberg, Physics and beyond: encounters and conversations, New York, HarperCollins, 1971, 68 (意文版:Fisica e oltre. Incontro con i protagonisti [1920-1965], Torino, Bollati Boringhieri, 1969). ↑

-

参阅Id.,Inner Exile: Recollections of a Life with Werner Heisenberg, Basel, Birkhäuser, 1984, 143. ↑

-

Frank Anthony Wilczek(1951年5月15日)是美国理论物理学家和数学家。他目前是麻省理工学院(MIT)的物理学教授。他与大卫∙格罗斯(David Gross)和大卫∙波利策(David Politzer)一起,“因在强粒子相互作用理论中发现渐进自由现象”而获得2004年诺贝尔物理学奖。 ↑

-

Bernardo di Chartres(1124年后去世)是12世纪的法国新柏拉图式哲学家,沙特尔主教座堂学校的修辞学讲师。 ↑

-

根据海森堡的“确定性原理”,量子理论描述现实中的条件;因此,自然法则并不能完全确定在时空中发生的事情, 这取决于一定程度上的偶然。 ↑

-

Steven Weinberg(1933年5月3日-2021年7月23日)是美国物理学家,1979年诺贝尔奖得主。 ↑

-

Max Karl Ernst Ludwig Planck(1858年4月23日-1947年10月4日)是一位德国理论物理学家;他对能量量子的发现为他赢得了1918年的诺贝尔奖。 ↑

-

参阅M. Planck, La conoscenza del mondo fisico, Torino, Bollati Boringhieri, 1965. ↑

-

Thomas Samuel Kuhn(1922年7月18日-1996年6月17日)是一位美国科学哲学家。他的《科学革命的结构》一书首次提出了“范式转换” 的概念。 ↑

-

Anthony Zee(1945年)是华裔美国物理学家,任卡夫里理论物理研究所和加州大学圣巴巴拉分校物理系教授。 ↑

-

参阅S. Hossenfelder, Sedotti dalla matematica…, cit., 43. ↑

-

同样的论点也适用于时间上的变化。 ↑

-

奥卡姆剃刀,即简单有效原理指出,当不同解决问题的假设同时出现时,在结果相同的情况下,应选择最简单和涉及尽可能少的假设和变量的方法。奥卡姆的威廉(1288-1347年4月10日),是英国方济各会士,也是神学家和哲学家。 ↑

-

Richard Dawid是斯德哥尔摩大学的科学哲学教授。 ↑

-

S. Hossenfelder, Sedotti dalla matematica…, cit., 120. ↑

-

R. Feynman, Il piacere di scoprire, cit., 253. ↑