四百年前,1623年的6月19日,法国哲学家帕斯卡·布莱斯(BLAISE PASCAL)诞生。他是现代思想家之一,但要界定他的专业并不容易。十六岁那年他介绍自己第一个有关圆锥剖面(sezioni coniche)的解析研究。19岁时创造了被称为“帕斯卡利纳”(Pascalina)的机械计算机。24岁那年以实验方式成功地展示“空无”(vuoto)的存在,反驳了“以太”(或太空etere)的存在。几年之后,他致力研究概率(又称或然率)的计算(calcolo delle probabilità)。在他父亲去世及妹妹贾克琳(Jacqueline)进入皇家港(又译为“卢瓦尔港” Port Royal)的熙笃隐修会后,他经常出入巴黎高级社交圈中,并因此认识笛卡尔主义哲学(cartesianesimo):在贵妇人德·莎布勒(Madame de Sablé)的沙龙(salotto)里他结识一些文人作家,包括文哲学家弗朗索瓦·德拉·罗谢富高( François de La Rochefoucauld)。

1654年11月23日,帕斯卡有个影响他终生的经验。那天晚上他把发生在自己身上的事写在了一张羊皮纸上,并将该文件一辈子藏在他外套内密缝的口袋里。这份被称之为“备忘录”(mémorial)的文件以暗示梅瑟与天主在燃烧的荆棘前相遇为开始:“火,亚巴郎的天主,依撒格的天主,雅各伯的天主,祂不是哲学家和智者的天主”[1]。这句话为宗教哲学家帕斯卡有象征性的意义。从一方面说,这句话重述了帕斯卡直接经验天主的经过并表达了深沉的宗教情愫;从另一方面说,作者帕斯卡也反省了这个经验的内涵。他将新旧约圣经中基督信仰的天主与哲学或博学的宗教情操中的天主进行对比。这种态度的明显结果是:哲学家或博学者的天主不给任何人点燃兴奋的火焰;也没有一个人会为哲学家的天主洒喜悦的眼泪,“离开天主”而生活的人不必为此后悔[2]。

杨森主义者(Giansenisti)与耶稣会士

当时,附和杨森主义者(Giansenisti)经常聚集在离凡尔赛不远的皇家港隐修院。这个神学思想运动取名自比利时弗兰芒(fiammingo)的主教杨森·科尔内里乌斯(Cornelius Jasen),这位主教在十七世纪有关恩宠(Grazia)的争论中,要求重新思考圣奥斯定的恩宠论。他去世后发表的三册遗著《奥斯定》(Augustinus) 对人性、原罪、基督的救赎以及天主的预定(predestinazione divina)等议题有深入的探讨。一如奥斯定反对白拉奇异端(pelagiani),竭力维护天主的恩宠,杨森主教也同样反对耶稣会士的神学,视之为时代的异端。奥斯定指控白拉奇(Pelagio)及其追随者不重视亚当的罪过和基督的恩宠。白拉奇认为既然天主创造的人是美好的,所以每个人能够以自己的力量避恶行善。然而奥斯定却教导说:自从原罪以后,人只凭天主的协助和拣选才得以避免永罚。这项有关天主恩宠的争论其实也是有关人的自由的争论。要是人的得救完全在乎天主,则意味着限制了人的意志,此亦即:要是没有天主救援意愿的介入,即使我再如何努力也不得救赎。在这样的背景下,白拉奇派人士以人类自由捍卫者的身份自居。白拉奇主义者为其立场所付出的代价就是他们部分削弱了天主的能力。但问题就在于人的得救在于个人的意志,或最终乃有赖天主来决定谁将获救。

到了现代时期(l’era moderna),昔日的争论又重燃。西班牙耶稣会士路易斯·德·莫利纳(Luis de Molina ,1535-1600)提出建议,尝试协调人的自由意志和天主的预知。为了达至这个目标,他发展出一个备受争议的理论,即所谓的“中间知识”(scienza media),因着这个知识,天主能够预知一个人在某种情况之下会有什么作为。根据这个预知,天主决定每个人的生活周遭环境。因此,当人处于某一特定状况时,他会按照天主所预设的去自由地行动。

杨森主教在谈论奥斯定的恩宠论时,把耶稣会士莫利纳比拟为白拉奇论者。可是至今,没有任何一位教宗肯定或谴责莫利纳的主张,而杨森的《奥斯定》论著却被列为禁书。1653年5月,依诺增爵十世教宗宣判杨森思想的五个错误。然而很快即明显发现遭宣判的议题并非一字不漏地出现在杨森的著作中。杨森主义者承认教宗宣判的议题当然是异端,但他们反对的理由是宣判的内容并不符合杨森的思想。杨森的拥护者中包括神学家安端·阿尔诺(Antoine Arnauld);他的姐姐安杰利格(Angelique)是皇家港熙笃女隐修院院长。当阿尔诺发表一篇很长的维护杨森的信后,他成了巴黎大学他当时所隶属之学院攻击的对象。大学成立一个委员会审查他的书信,并宣称为异端。1656年元月安端·阿尔诺失去巴黎大学教职。

就在那个时期,帕斯卡越来越接近皇家港隐修院的杨森主义圈子。在那里,帕斯卡这位年仅三十二岁的哲学家发现反对阿尔诺的阴谋。于是他立刻写了一封虚构的《致一位省会长的书信》(Lettera a un provinciale),信中嘲笑整个事件。及至1657年夏天,他在这个标题下共写了十八封相关的信,一时洛阳纸贵。因着他写的这些书信,帕斯卡脱颖而出,凸显自己乃是个有才华的雄辩者,他揭发那些反对阿尔诺者远离实际生活,玩弄神学词汇的矛盾,藉以恢复宗教问题的纯正严肃性。他也如此批评道明会士,指出他们一方面承认众人都有“足够的恩宠”(grazia sufficiente)行善,却又呼求“有效的恩宠”(grazia efficace)补充个人不足的可能性。他强调:“事实上,这个世界只满足于空话,却很少深入了解事物本身”[3]。

然而,帕斯卡那十八封《致一位省会长的书信》攻击和嘲笑的真正对象乃是耶稣会士。从第四到第十封信,隐名作者描写他与一位耶穌会士谈论有关修会伦理神学的事,并引述西班牙安东尼奥·埃斯科巴尔·门多萨(Antonio Escobar y Mendoza ,1589-1669)等人的许多资料,其中不乏稀奇古怪者。帕斯卡这些隐名书信的出发点是对宠佑(现恩grazia attuale)的概念,他说耶稣会士显然将其解释为天主只有预先赋予人关于恶的知识,才能当人明知故犯时将罪归咎于人。于是,帕斯卡认为耶稣会士的说法就为决疑术(casistica)设下基础,这个基础把福音严格的准则套用在人的需求上。为了证明这个说法,帕斯卡叙述一个寻找不遵循守斋诫命的理由的可笑故事:一位耶稣会士问他的对谈者是否难于忍受睡前不吃晚餐。那个人说是的,于是这位耶稣会士洋洋得意地说:“我非常高兴找到这个安慰你没犯罪的方法。去吧,你根本没有守斋的义务”[4]。

帕斯卡不只喜欢讽刺,第十封信可兹证明。那位隐名作者指控耶稣会士教导听告解的神父,只要告解的人害怕惩罚,即可满足赦罪的条件。“我们的神父就是这样豁免人具体爱天主的辛苦义务”[5]。由此可以明显看出冲突的核心是什么。帕斯卡认为唯一重要的乃是信友对天主的爱。这个爱必须尽可能地完美,不可掺杂任何次要的目的或其他意向。帕斯卡指控耶稣会士的放纵主义,因为他们过于注重具体的周遭环境。除此之外,帕斯卡又含沙射影,指责耶稣会神师以效劳权贵和富者的利益为首重,藉以增加他们的影响力。这当然也有其理由。

维护基督信仰

帕斯卡不仅加入数学和自然科学的论战,也加入当时法国教会内部的争论。今天,谁若阅读他的主要著作《沉思录》(pensées),不可忽略这个要素。这位哲学家在有关杨森的争论中,既不愿服从教宗、也不屈服于巴黎大学的判断,在《备忘录》(Mémorial)中他许诺“完全服从耶稣基督和我的告解神师(direttore)”[6]。他没有明确说明为何他的告解神师,阿尔诺的侄子路易·依撒格·雷梅斯特·德萨西(Louis-Isaac Lemaistre de Sacy),比其他修会会士更受到他的信任。在诠释帕斯卡的宗教哲学时,必须特别注意到:为他来说,基督信仰是否意味着盲目地服从任何人。

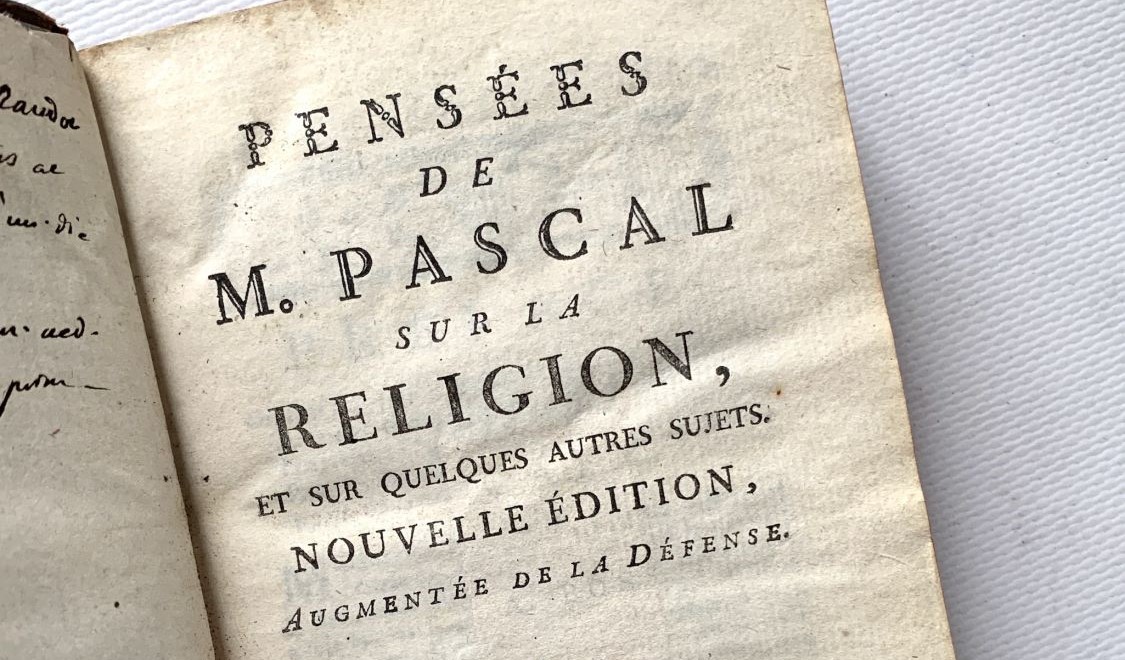

当帕斯卡仍在撰写《致一位省会长的书信》时,他开始以系统的方式编撰他的宗教哲学反省。他的目标乃在维护基督信仰,使之不沦为当时知识分子所奉行的。可是在完成他的《基督信仰护教学》(apologia dek cristianesimo)之前,便以39岁英年于1662年8月19日去世。他留下约一千个纪要,其中一半由他的朋友们于1670年出版,书名为《宗教思想及某些其他议题》(Pensieri sulla religione, ed alcuni altri soggetti)。由于这本书都是只字片语,至今仍让编辑者倍感困难。当然,帕斯卡的亲笔原件仍然保存下来,但他的纪要完全是随兴写下来的,一如他的侄儿随意将之贴在一些大纸张上那样。但帕斯卡曾经根据不同的主题把纪要罗列出来。好在他的纪要有两个抄本,按照那些只字片语的书写时期顺序保存下来。无论如何,这两份抄本显示已有编辑的介入,所以并不完全符合原始的分类集结。为此,帕斯卡的《沉思录》存在着不同的现代版本,只字片语的排列顺序也不尽相同。

在形形色色的哲学和神学家之间,也讨论帕斯卡的某个议题,这个议题被冠以《赌注》(scommessa)的称号,其间帕斯卡也以数学家的身份出现。这些哲学、神学家们的讨论反思集中在两个假设上,其中或许只有第一个是当今的人所关心的。的确,帕斯卡从所有证明天主存在的理论性尝试出发,指出这些理论尝试最终都陷入停顿,因为信仰或可用理性来维护,但绝无法予以具体证明。帕斯卡的第二个假设在今日可能获得较少的共鸣,该假设认为天主早已预定某些人将享有永福的生命。这样的生命当然不是人可以单靠自己的力量赚取的,而是有赖基督信仰始能怀抱获享永福的希望。

因此,《赌注》的议题必须证明在这种情况下决定相信天主乃是绝对合乎理性的。事实上,如果天主真的存在,那么谁相信祂,必然能获得永生;反过来说,如果天主不存在,则相信祂的人只不过失落他因宗教信仰生活而失去的一些现世财物而已。至于为那些不相信天主存在的人,结果正好相反:要是天主存在,则他们将冒着失落永生的危险;要是天主不存在,则他们至少不必做任何无谓的放弃。然而,面对现世有限生命与永生无限生命之间的不成比例,则在基督信仰上下赌注似乎仅是单纯的利害考量问题而已。相信天主存在的人把赌注掷在“无限这张赢牌”上[7]。

反对帕斯卡论述的书籍汗牛充栋,但许多作者都忽略了真正后果,也就是即使无法肯定证明天主存在,并不表示人的理性没有能力思考宗教问题。谁愿意说服他人相信天主的存在而不诉诸暴力或操纵,他必须使用自己的理智。帕斯卡以其赌注吸引人注意到:如果不留心注意人可以藉着宗教而赋予生命意义,则必将明显沦于非理性。关于这个论点,需要了解帕斯卡不断引用的一句话:人心具有理性(raison)无法认识的种种理由(raisons)[8]。须知心的理由并不反对理性,那些理由乃是每个人对自己存在的反省。

人的可怜处境是我们的过错吗?

帕斯卡护教理论的新意在于具有人类学的内涵。他强调人性具有同等的力量和软弱。他并非单纯的乐观者,也非完全的悲观者。从一方面说,他深知自己具有理智的天份,有过青年科学家奇才的成功;但从另一方面看,他一生缺乏健康,在皈依之前一直处在抑郁危机之中。他在《沉思录》中描写人生是一个寻找真理和幸福的过程,但经常毫无结果。人切望了解自己和世界,但那些属于他最亲密的关系却隐而不见;他渴望逍遥自在、无忧无虑的生活,但在某个时刻这一切期待都化为乌有。面对这种情况,许多人都逃避到欲望享乐中。

帕斯卡于是给他所认为的、具消遣娱乐(distrazine)或转移目标(diversione)性质的“享乐”(divertissement)做了个敏锐的分析。他以讥讽巴黎显贵阶层狩猎野兔为例。没有人在乎是否占有猎物。一只买来的野兔“不能维护我们免于死亡和贫困景象的分心,狩猎却可以如此维护我们”[9]。同样地,谁力求达于宁静的境界,到头来也只能维持一段有限的时期,然后又重新陷入喧嚣混乱中。

帕斯卡与他之后许多存在主义者不同之处,在于他并不满足于仅知道人类知识有限和富贵烟云乃与生俱来的本质,他更探问人类之所以遭受这种痛苦的理由。为什么人渴望他所不能及的事物?为什么没有人如愿以偿?与其视这样的期望仅为妄想或毫无意义的悲剧,帕斯卡这位哲学家采用犹太 — 基督信仰的解释方式。在圣经的原罪历史中,他发现在人类学中一直是个谜的宗教性解释。人现世的悲哀贫困相反人原始的伟大。“要是人类始终是败坏腐烂的,他必定不会有任何关于真理和真福的观念”[10]。

分隔帕斯卡和我们当今读者之间的距离在于两者和圣经行文之间的关系。帕斯卡认为旧约创世纪第三章是梅瑟编叙的人类历史之初的一个历史事件。他不知道自己去世几十年后才兴起的“历史批判圣经注释学”(esegesi storico-critica)所提出的原罪故事的原始释义。帕斯卡认为有关原罪的叙述乃是一些可信赖的男男女女持续不断流传下来的见证。此外,他也相信亚当罪过的遗传以及给世世代代流传下来的后果。因此,他以为“我们所认识的最远古的奥迹,亦即原罪的遗传,乃是令人惊讶的事,没有它,我们丝毫无法认识自己”[11]。

观察帕斯卡对圣经启示缺乏批判性或与圣经天真坦率的关系,或可以多种方式予以反应,例如:视这位哲学家如启蒙运动之前毫无希望的思想家而予以拒绝;或以自然科学界所提供的世界形象,来尝试调和预言和奇迹之间的关系。我们则以为,这两种见解都忽略了基督信仰作为救赎的宗教之所以屹立或陨落的层面。试问:要是人对自己的悲哀处境没有任何责任的话,天主何必给人许下将改善他的处境?不论我们如何想象原罪奥迹,这个奥迹总提供给帕斯卡利用的效用。原罪解释为什么期待那创造亚当及其后裔的天主前来救赎可怜的人类并非荒谬的无稽之谈。

成为基督信徒

要是我们现在撇开讨论圣经的可信性,那么在帕斯卡的护教思想理论中寻找有利于基督信仰的哲学或神学议题是毫无意义的。在《沉思录》有关著名的“赌注”篇章中,帕斯卡之所以邀请他虚构的对谈者质问如何能够抵达信仰的地步,这绝非偶然的事。帕斯卡的答复竟是:不必徒增证明天主的存在,但要减少自己的情欲。获得信仰的途径不是纯理智上的努力,也不在于考虑赌注是否划得来。帕斯卡觉得他的建议并没能满足他的对谈者,于是干脆引借那些在信仰道路上稍有进展的人士的做法说:“那么你们就依循他们走上信仰之路的做法好了:他们进圣堂蘸圣水划圣号,奉献弥撒等等的,无所不做,藉以表示他们相信这一切”[12]。

谁愿意利用虔诚又反动的帕斯卡的刻板,当然可以找到自己所想要的一切。某些诠释者给帕斯卡贴上标签,称他为数学典范,或极富天赋的自然主义者(博物学家),但在宗教问题上固执地紧抓住他幼时的民间宗教情愫。这样的印象可以从他患直肠脓的侄女玛格丽特·佩里尔(Marguerite Périer)近乎传奇式的病愈奇迹中得到印证:这个奇迹归恩于基督头上的刺冠。事件发生在1656年3月24日,有关杨森主义者的争论达于巅峰之际,当时帕斯卡以其《致一位省会长的书信》介入此争论。不少人视这个奇迹为天主对阿尔诺及其追随者的言行的肯定。帕斯卡给我们留下了一位公证人对该奇迹所做的见证。根据某些学者的意见,帕斯卡乃因为自己家庭的奇迹经验而着手写他的《沉思录》。

无论如何,帕斯卡仍是一位令人感到不安适自如的思想家。谁若以为他是个盲目信仰(fede cieca)或信仰主义(fideismo)的追随者,必然误解了他;谁要是认为他是某种传统教会虔敬的代表,必定自找麻烦,因为帕斯卡不但不把他在恩宠理论争辩中的判断置于教会的训导之下,而且还鼓动法国舆论支持杨森主义;谁如果以为帕斯卡是奋力以理性来维护基督信仰的卫士,必将难以了解帕斯卡的感性宗教情愫。然而帕斯卡提到的蘸圣水和奉献弥撒这些事,就记忆所及,以提醒人们,宗教若没有这些共通的、也非仅是个人的举止,势将难以生存。同样地,也不能忽视礼仪的动作仅代表进入信仰的初步。更不能以理性来推论基督信仰,否则这个信仰将以外在的行动而告终。

帕斯卡认为人类乃在一个渐进的三级阶梯中移动。这个阶梯以肉体自然界为基层。在其上则隔着一段无限距离的精神层级。致力于这两个层次的研究者就是科学。在我们所能了解的肉体和精神层次的所有真理之上,则有基督信徒爱天主和爱人的双重诫命。帕斯卡竭力为此提供数学上的比喻:“肉体和精神(mente, spiriti)之间的无限距离就像精神与爱德之间更为无限的距离”[13]。毫无疑问,帕斯卡这位思想家有他的理由:在一个宗教生活衰微、圣经启示与怀疑论又起冲突的世代,只有当世界的秩序与我们今天所看到的不同,且能合乎宗教信仰,则基督信仰才能令人信服。

- B. PASCAL, 《沉思录》(pensieri), n. 757, in ID, 见《全集》(Opere complete), Milano, Bompiani, 2020, 2743-2745。 ↑

- 同上《沉思录》2745。 ↑

- 帕斯卡·布莱斯《致一位省会长书信》(Lettera a un provinciale)。第一封书信,见《全集》(Opere complete)1011。 ↑

- 同上《致一位省会长书信》,第五封信,见1053. ↑

- 同上《致一位省会长书信》,第十封信,见1147. ↑

- 帕斯卡·布莱斯著《沉思录》(pensieri)n.757。法文原文翻译:“我只完全服从耶稣基督及我的告解神师(directeur)”,此段意文版没有,可能疏忽了,a.p. 2745。 ↑

- 同《沉思录》(pensieri),n. 681,见2635。 ↑

- 参见同上2639。 ↑

- 同上《沉思录》n.168,见2351。 ↑

- 同上《沉思录》n.164,见2347。 ↑

- 同上。 ↑

- 同上《沉思录》n. 681, 见2637。 ↑

- 同上《沉思录》n. 339, 见2441。 ↑