所谓经典名著,“是被列入某一特定传统之中且能表达其起源与精神的著作。在历史的长河中,某些‘经典’扩大了受众范围,引起了广泛共鸣,随着被反复翻译并赢取知名度和吸引力而逐渐成为‘世界经典名著’”。它们所获得的不同诠释证明,吾人的阅读是“共建一种常理”[1],也就是说:“本土”经典在不同语境下的阅读过程中成为“世界经典”,其意义也随之而增加。

毋庸置疑,“经典名著”被列入国家或世界范围内的正典的方式并非免遭非议。在教育机构提供的阅读书目中,男性和白人作家的作品仍然在全球范围内占据主导地位,尽管这种情况正在迅速改变中。然而,许多被“列入经典名册”的作家所见证的环境和论调超越了他们自身的境况和感受。我们所面临的挑战当然不是对当前的“世界经典名册”(如果的确存在的话)进行删减,而是扩大和丰富其内涵。

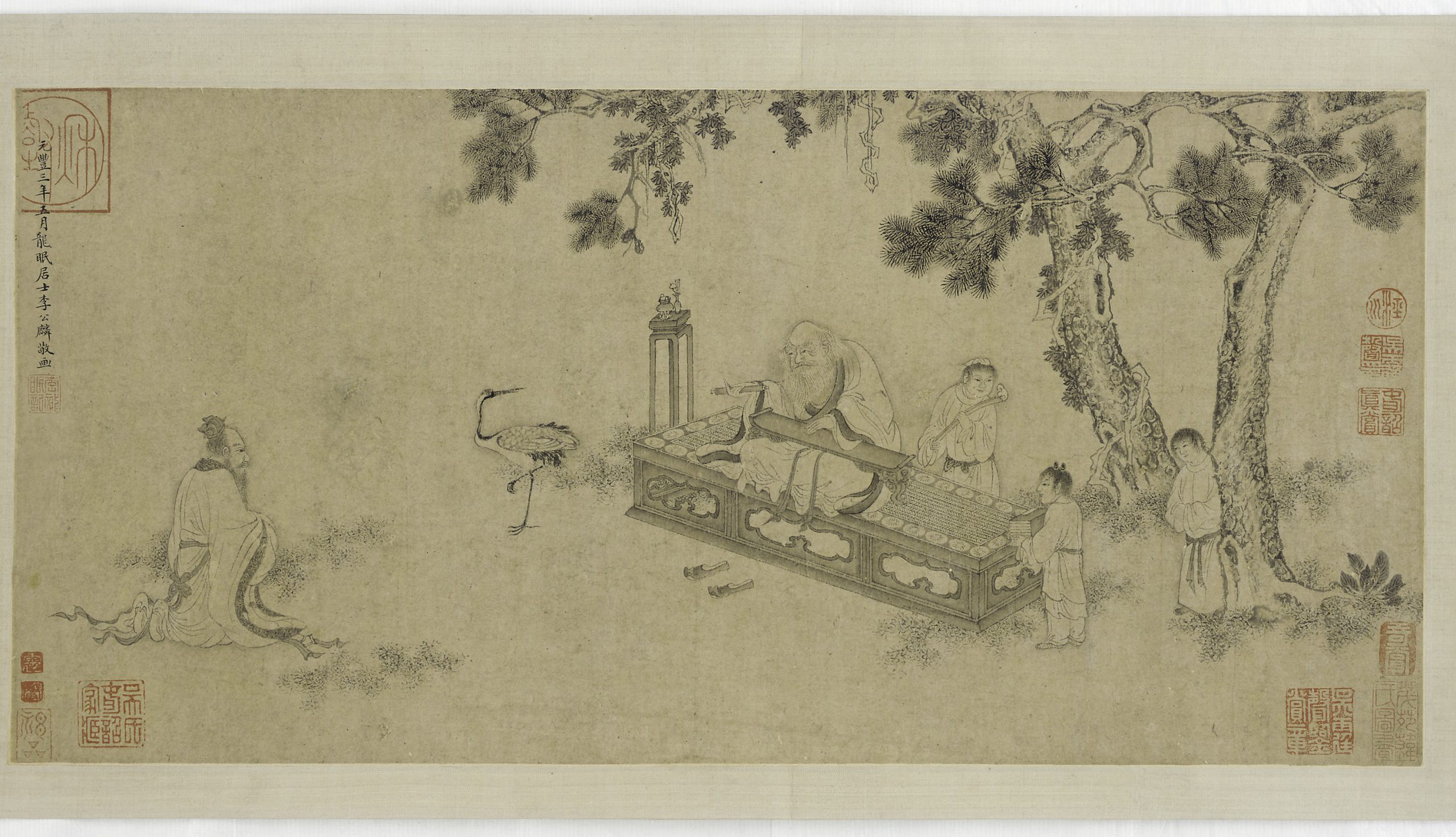

在名列假定的“世界经典名录”的著作中,《道德经》名列前茅[2]。虽然《道德经》的作者(或不同作者)之身份无从考证,但在这部篇幅极短(仅约5000言)的著述中,对女性的描述相当之多,因为其中“母”字频繁出现,而“父”字只出现过一次(而且是“教义之父”);而且对女性人物的描写也与织布相关,因为织布有些类似于妇女怀胎的过程;另外,有关孩子及其与母亲的互动的描述也非常细致入微。

虽然这些线索并不是《道德经》在当今世界具有特殊意义的唯一原因,但它们却可以表明,《道德经》在世界经典中的卓越地位不应掩盖其矛盾甚至颠覆性的特征。

《道德经》之玄妙

《老子》一书的作者–“老子”或“老师”–的身份仍然是个谜。事实上,考古发现表明了以下两点:1)《老子》的片段就已极为流行,并广泛传播;2)虽然文本屡遭修订这一事实可谓源远流长,但却仍然具有令人惊讶的连贯性。后来,《老子》很快就被分为两部分:一部分更侧重于“道”,另一部分更侧重于源自道”的“德 ”或“力”。最早的版本从论“德”的部分开始,即对自然、心理和社会现象的观察,这些现象都指向“道”,而“道”就在我们感官所感知的现实背后或之上。大概于公元前100年左右,这两部分的顺序被颠倒了:对不可言说、不可穷尽的“道”的思考被放在首位,此后,其他所有版本亦皆随之而然。

从词源学上讲,“道 ”字最初可能对应于一种动词形式,即“行走”或“引导”,在《老子》中延伸为一种反复出现的意义,即“展开、解释”。这让人想起拉丁语中动词explicare的含义:直接含义为“展开一块布”,引申义为“阐释一个词的含义”。道是指一种兼具空间性及话语性的旅程。迄今为止最常见、最重要的名词形式“道”被用于指代道路,即一种特定的前进方式。这个词在孔子的《论语》中出现的次数愈百,用以指代某人的行为(如君子之道)或某一事物的方式。很可能是在对水及对横穿中原大地的河流的思考的启示之下,这个词逐渐被赋予更为抽象的含义。用以指代“途径”(sentiero)的“道”与其说是陆路,不如说是流向大海的河流[3]。

道是一种包罗万象的实相,亦居于虚心者之内心,这与水填充空虚的空间同理:“上善若水。水善利万物而有静,居众人之所恶,故几于道矣”(《老子》第8章)。

《道德经》同时强调了“道 ”之不可道及其不可不道:“有物混成,先天地生,渊呵寥呵,独立而不改,可以为天地母。吾未知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。[…]人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子》第25章)。

自宋明时期始,“道”被视为事物不断变化的过程,有时也被视为在这一过程中之恒常。道一般被视为天地万物的“本原”,但这种观点受到一些思想家的质疑,他们将道归结为化为万物的循环的“流体”(即物质现实)。

与“道”相关联的“德 ”意指与生俱来的遵照“道”行事的能力,并由此而使“道”显现于现象世界:植物显现水的生命力,同样, “德 ”是反映赋予生命的“道”的一切体现。德可以翻译为“Virtù” (意大利文,拉丁语为virtus),就像人们所说的药物的“药性”。道具有某种“德性”,现实中的万物皆以各自的方式对其有所体现。

假若“力”是“道”的体现,那么它是以一种颠覆自我的方式体现了“道”:在一系列类似的表述中,《道德经》四次提到“玄德”(《老子》第10章;第51章;第65章)。后者与儒家的“明德”形成了直接对比。儒家将君子之德树立为人人自觉遵守的楷模,而道家的“德”则以“道”为楷模:前者可揭示后者的运作,但却是以不外露的、暗示性的方式进行的。如果道教圣人以“德”教化众生的行为和举止,而这些人并不知道这种教化从何而生,因为圣人“无为而无不为”。即使在其表现形式上,“道”亦是玄妙无穷。

结局开放的经典之作

根据道教哲学学者邰谧侠(Misha Tadd),《道德经》有94种语言的2000种译本。他首先提出了“全球老学”这一概念,用来指代属于世界汉学及哲学领域的有关《道德经》和老子这一人物的研究。此外,汉语古典文献(包括中国、日本、韩国在内)中关于老子的注释和经典研究约有2,500篇[4]。这意味着,《道德经》是世界上被注释最多的一部经典,而且对它的大多数解读都是在中国古籍注释传统中进行的。

《道德经》形成于中国古代宗教背景之下。,应摒弃传统上将道教分为“哲学”和“宗教”的做法。然而,大约2000年前,道教经历了一个宗教制度化的过程,这导致《道德经》成为一部“圣典”,对它的注释也成倍增加。后来,一种以王弼(公元226-249年)的观点为代表的更加哲学化的思想伴随着对“无为”的思考而发展起来。在《道德经》中,“无”(“虚无/‘非有’”)的概念表示一种本体论基础,它允许出现多种事物,而这些事物必然是以“无”为本的。

若是转向《道德经》注释传统的另一方面,我们会发现老子著作在西方的首部完整译本是于1842年问世、由著名汉学家儒莲(Stanislas Julien,1797-1873年)编辑的法文译本。他是第一个将“道”翻译为“道路”(la Voie)的西方人;他没有像其前辈那样大胆地进行与希腊哲学家的比较;也拒绝接受对老子学说中三位一体方面的猜测,这种猜测是由一些耶稣会士从阅读中推断出来的,而且儒莲的老师让·皮埃尔·阿贝尔·雷慕萨(Jean-Pierre Abel-Rémusat,1788-1832)也对其表示赞同;最后,他不仅使用了大量的中国注释,还对其思想内涵和可靠性进行了批判性评估。

后来,将《道德经》翻译成欧洲语言的作品有些直接沿用儒莲的译法,有些则深受其影响。19世纪 70年代,随着维克多·冯·施特劳斯(Victor Von Strauss)的出现,出现了一些自主翻译的作者,他们将《道德经》作为一种“罗夏(Rorschach)墨迹”,把自己对“东方哲学”的理解投射到《道德经》之上。

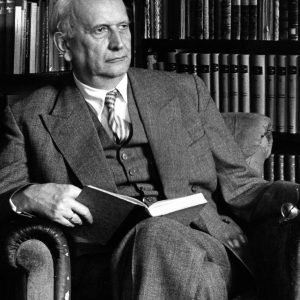

老子思想传入西方,这不可能不引起哲学家们的关注。黑格尔在其1831年的《宗教哲学讲演录》中指出,“道 ”的概念与“Vernunft ”等同。这位德国哲学家在老子关于“道”生“一”、“二”和 “三”的描述中发现了一个令人惊讶的推测维度:“道[黑格尔翻译为 Vernunft] 生一,一生二,二生三,三生万物”(《老子》第42章)。这句话表明“人类首次尝试以三位一体的方式进行思考”:“一”代表抽象的、不完美的第一个过程,它最终是虚空的;“二”代表确定的努力(Bestimmung);“三 ”代表确定的实现(die Vollendung der Bestimmtheit[5])。换句话说,《老子》第42章强调了理性运用其潜能的方式[6]。,黑格尔对儒教表现出某种蔑视,他认为道教是中国宗教的一种高级形式,面向内在性、默观和纯粹的思想,尽管他对这种潜能没有得到应有的发展感到遗憾。

此外,马丁·海德格尔(Martin Heidegger)对中国和日本思想的关注经常受到重视。在海德格尔关于非欧洲范围的作品中,《道德经》和“道”这一概念在其中触及的次数最为频繁。以下摘录尤其能够证明这一点:“老子诗学思想的指导语是‘道’,其本意也‘正是’道路。但另一方面,由于人们很容易从外在角度将‘道’理解为连接两地的道路,因此便不假思索地摈弃了这个词,认为它并不适用于表达其本意,并因此而将它(Tao)译为‘理性’、‘精神’、‘感性’、‘逻各斯’,等等。但‘道 ’(Weg)也可以是‘万物之本’(be-wëgt)的‘道’,从‘万物之本’出发,我们才能思考‘理性’、‘精神’、‘感性’、‘逻辑’的真正意义,即从它们的本质中产生的意义。如果我们能够做到允许哲学话语从其中浮现出它并未言说的内涵,也许正是在‘道 ’这一概念中隐藏着所有哲学话语的玄中之玄[Geheimnis aller Geheimnisse]”[7]。

这里有一些典型的海德格尔观点:思考过程是由对名称的反思引发的,而《道德经》则认为应该忽略名称,即“无名”或 “无为”,因为若未知其名,则可称之为“道”(参见《老子》第25章)。与此同时,让文字“返回”其未言说之物的观点具有浓厚的老子风格(参见《老子》第41章:“返也者,道之动也”)。

从基督信仰角度看《道德经》

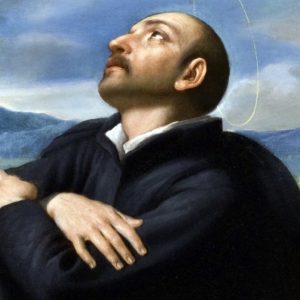

值得关注的是,不同的基督徒作者及团体都曾遇到过有关老子文本与观点的问题。基督宗教与《道德经》的相遇可分为四个阶段。第一阶段是在叙利亚东部教派(又称 “景教”,即“光明之道”)传入唐代中国的时候;阶段与17和18世纪的耶稣会传教活动有关;阶段与19世纪和20世纪上半叶的新教传教以及《圣经》翻译引发的争论密切相关。最后,在1950年之后的第四阶段,《道德经》进入了与灵修及跨文化神学相契合的领域。

西安《景教碑》是基督宗教首次传入中国的最有力的见证。“景教”借用佛教和道教术语来表达三位一体和道成肉身的奥秘,似乎在雕刻此碑之时便已确立。“碑文展现了道教传统被融入基督教教义的核心内容。[…]道教的核心观念是“道”,它无名、神秘、恒常,但其功能却显而易见,这一观念被用以支持基督宗教的一支“景教”之名称,意为光明之教。[…]事实上,在景教的观念中,耶稣以老子的化身或显现而被呈现。敦煌出土的一部景教典籍《志玄安乐经》记载了耶稣的非凡体貌特征,其中之一就是“十”字符号,根据这部典籍对其所引用的道教资料的备注,十字纹据说也出现在老子的手掌上” [8]。

虽然在风格与方法上皆存在着诸多差异,但沿着叙利亚教派的脚步,耶稣会士傅圣泽(Jean-François Foucquet,1663-1736年)这样写道:“‘道’指定了我们基督徒所敬爱的至高无上的天主”[9]。对于他以及其他耶稣会的形象主义者[10]而言,《道德经》明确提出了终极实在的一体性和三位一体性,证明了中国古代对“道”(神秘)的肯定与基督信仰启示对天主的(公开的)肯定之间的同一性。这一论点首先产生于阅读《老子》第42章及其中描述的生成过程:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

在其他重要的作家中,李明(Louis Lecomte,1655-1729年)和钱德明(Jean-Joseph-Marie Amiot,1718-93年)继续传播了他们的耶稣会弟兄的观念,而雷慕沙(Abel-Rémusat)不仅接受了这些观念,还将这一主题系统化,并在《道德经》中发现了造物主的三个属性:存在、智慧与生命。正如我们所看到的,黑格尔也认可了这种形象主义的解读。尽管存在不同时期中试图为其进行辩护的各种诠释,但自儒莲开始,这一观点便已被摈弃。

自1837年起,新教圣经译本的大量涌现为研究中国古典文学提供了新的动力,以助探寻适于转译圣经概念的文字和表达方式。在来华传教的最初几十年中,耶稣会士也曾大力开展类似的工作,然而, 17世纪二三十年代期间发生于该修会内部的关于相关概念的“争议”以及对形象主义的纯理论研究的限制极大地阻碍了他们的这一努力[11]。

当时,译者们最惯常Logos译为“道”。然而,对这一概念的译法并不统一:迄今为止,天主教圣经倾向于使用“圣言”,而将《圣咏集》和《新约圣经》译为汉语的著名天主教政治家吴经熊(1899-1986年)却用“道”代替“逻各斯”。虽然“道 ”字的使用遍及中国思想和宗教的各个流派,但这无疑是《道德经》深度和形而上学的共鸣。然而,译者们对《老子》的借用并不仅限于将“道 ”译为“逻各斯”:《创世纪》 1:2中的“tohu vbohu”一直被译为“空虚混沌”,这是在语义上并列的一对联合式合成词,虽然是在《庄子》而非《老子》中所能找到的,但却以《老子》赋予它们的含义为基础。

当《道德经》被翻译成西方语言的译本开始倍增时,这一著作不仅被列入神学体系,而且也进入了一系列(跨)灵性探索的范畴。列夫·托尔斯泰(Lev Tolstoj,1828-1910年)对《老子》的关注证明了这部作品的多元吸引力。德国汉学家及传教士卫礼贤(Richard Wilhelm,1873-1930年)则开辟了基督宗教接受《老子》的另一个视角。他不仅通过引用《论语》与《圣经》,而且还引用了其他中国经典以及歌德、席勒、斯宾诺莎和尼采的名言,使译本变得更加充实。“道 ”之被译为Sinn将其多重含义纳入了这一德语词汇中,而将德译为Leben则有些出人意料,不过,通过对《庄子》的引用,这种解读明确地将《老子》呈现为生命哲学[12]。

《老子》对耶稣会士的吸引力在白晋(Bouvet)和李明(Lecomte)的后继者身上并未减退。在此,我们要提及两位法国耶稣会士,即:甘易逢(Yves Raguin,1912-98年)与顾从义(Claude Larre,1919-2001年),进行了广泛的诠释。顾从义甚至借鉴了中国古典注释的典型模式。而在他之前28年,法国既已出现了《道德经》的精准译本[13]:黄家城(教名François,1911-90年)的译本,他在抵达法国后不久即皈依天主教,并于1952年成为圣菲利浦·内里(san Filippo Neri)神学院的神父。黄氏在《老子》中发现了一种学说,根据这种学说,“我”(sé)由两种性质组成,其中一种性质–纯粹的人性–会不断遮蔽我们对终极实在的感知和认识;相反,我们的天(Celeste)性会让我们在存在期间就已经与道同在,从而将我们引入不朽的境界 。此外,根据黄氏的观点,《老子》将“绝对静观”与对小民、对“迷失”或被视为有罪的人的深切爱怜联系在一起。在仁爱和怜悯的同时,老子还公开表示了对压迫平民者的憎恨。将神秘人生与反抗一切形式的暴政结合在一起,这足以解释该文本的特殊吸引力。

《道德经》的开篇和结尾

“道可道,非常道”(《老子》第1章)。与《道德经》著名的开篇形成鲜明对照的是这部关于“道 ”的短篇著述所引起的众说纷纭。然而,大多数评论的目的并不在于揭开这部作品所引发的“玄之又玄”(《老子》第1章),而在于体验它的某些效果,反思这部需要一读再读、一译再译、从青年到老年反复琢磨的文本的晦涩语言。阅读《道德经》是一种灵修体验。即使合上这本简短的书卷,它仍会萦绕于读者耳畔,因为它在他们心中打开了一个需要不断扩充而不是去填补的空白。

- H.-G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 2010, 341. ↑

- 其名称为《老子》、《道德经》或是汉语中的《老子道德经》。在西方学术文献中,《道德经》主要用于指代汉代中期以后被推认为权威性版本的通行本,而《老子》则用于指代后来出土的帛书老子原文。 ↑

- 参见S. Allan, The Way of Water and Sprouts of Virtue, New York, SUNY, 1997. ↑

- 参见M. Tadd, «The Complete Bibliography of Laozi Translations«, in Supplement of International Sinology, vol. 1, 2019, 7-122 (中文); Id., »Global Laozegetics: A Study in Globalized Philosophy«, in Journal of the History of Ideas 83 (2022/1) 87-109; Id., »What Is Global Laozegetics?: Origins, Contents, and Significance«, in Religions 13 (2022/7) 651. ↑

- 黑格尔认为,“最佳状态”(Bestimmtheit)指的是表明某一存在的属性。 ↑

- 参见F. Hegel, Lezioni di filosofia della religione. Vol. 2: La religione determinata, Roma-Bari, Laterza, 1983. ↑

- M. Heidegger, In cammino verso il Linguaggio, Milano, Mursia, 1959, 156. ↑

- A. Lee, «The Bible and Daoist Writings«in The Oxford Handbook of the Bible in China, Oxford, Oxford University Press, 2021, 222 s. ↑

- L. Pfister, Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de l’ancienne mission de Chine. 1552-1773, Shanghai, La Mission catholique, 1932, 553. ↑

- 形象主义者是指一些耶稣会士,他们在阅读中国经典时识别出了与基督及天主三位一体本质相对应的“类型”。 ↑

- 关于术语的争议不应与始于数十年之后的“礼仪之争”相混淆。术语之争是耶稣会内部的争论,因为其成员对“天主”、“灵魂”或“天使”等基本术语应选用哪种中文表达方式持有不同意见。它质疑了在解读中国经典上的普遍分歧。 ↑

- 参见V. Alleton – M. Lakner, «Richard Wilhelm, a “sinisized” German translator«, in De l’un au multiple: Traduction du chinois vers les langues européennes. Translation from Chinese into European Languages, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1999, 86-97. ↑

- 参见F. Houang – P. Leyris (edd.), Lao-Tzeu, La Voie et sa vertu, Tao-tê-king, Paris, Seuil, 2004. ↑