教宗方济各于2024年5月9日颁布了诏书《望德不叫人蒙羞》(Spes non confundit,简称SnC)。在这道诏书中,教宗宣布开启2025禧年并对其核心灵性与牧灵方针作出了规定。2025年也是亚西西的圣方济各撰就《造物颂》(Cantico delle Creature)八百周年纪念。这位贫者(poverello)的颂歌称太阳为“兄弟”、称月亮为“姐妹”,如同他对普世兄弟情谊发出的呼吁,而教会也正希望在禧年中走出一条普世兄弟情谊的道路。

于教宗方济各而言,。事实上,必须承认的是,于2015年发布的通谕《愿祢受赞颂》(Laudato si’)中的强烈建议迄今鲜少被采纳,这一情况与同年签署的《巴黎协定》以及联合国同样于2015年发布的17项可持续发展目标别无两样。正是在这种背景下,教宗呼吁“较富裕的国家”“免除那些永远无法偿还债务国家的清偿”(SnC 16)。尽管这一倡议无疑是对最古老的圣经传统(参见 出 23:10-11)以及圣若望·保禄二世于上世纪九十年代所取得的成就[1]的呼应,却仍无可避免地引发了商界的种种质疑,诸如:免除国家债务是否合理?难道那些为偿还债务或借出自己的积蓄而辛勤工作的人不会沦为无法容忍的不公义的受害者吗?这是否只是一个将个人慈善之心与健全的国际金融逻辑混为一谈的虔诚愿望?

我们将试着展示,如果构思得当,这里所涉及的反倒是一个应对我们面临的巨大环境、经济、金融及社会挑战的合理解决方案。我们需要努力来理解这一悖论,因为它与人们和“家长式理财”常识的管理方式形成了鲜明的冲突。

环境与教会背景

全球化石燃料碳排放量于2024年达到历史新高[2]。多年来,据预测数据显示,全球平均气温上升1.5oC的阈值似乎肯定会在2030-2040年期间达到,而且避免在本世纪中叶之前突破+2oC的阈值也将非常困难。正如全球主要再保险业务提供商瑞士再保险集团(Swiss Re)的报告所显示,不采取行动将带来毁灭性的代价[3]。据估计,在最乐观的情况下,从2050年开始,与不存在全球变暖时本应产生的财富相比,全球经济每年将损失至少11%的GDP;在最坏的情况下,这一经济价值损失将达到18.1%。据报导,世界银行数据显示,2020年新冠疫情导致全球GDP下滑5.2%[4]:这实际上是二战以来最严重的全球性经济衰退。因此,面对气候变化不采取措施可能造成的年度损失将约等于疫情损失的两倍甚至三倍。

正因如此,教宗方济各自2015年起便多次重申生态保护的紧迫性:2020年2月,宗座劝谕《亲爱的亚马逊》(Querida Amazonia)强调了亚马逊生物群落及其原住民对人类学习尊重自然关系的重要性。同年10月3日,通谕《众位弟兄》(Fratelli tutti,简称FT)第五章对一套被称为“新自由主义信念”的思想体系提出了质疑,同时也特别指出了那种认为将会自动解决不平等问题的所谓“下渗”理论以及由该思想体系衍生的机制和组织对社会群体及大地造成的破坏(FT 168)。然而,“下渗”理论——即认为较富裕阶层(资本所有者以及资本收益分红者)所获利润将惠及全民的观点——已被多次揭穿其谬误[5]。最后,2023年10月发布的劝谕《赞美天主》(Laudate Deum,简称LD)再次强调,应对气候变暖的政治和国际维度至关重要。

在此背景下,我们可以来面对教宗方济各在诏书《望德不叫人蒙羞》第16段中为免除那些“永远无力偿还债务的国家”的清偿而发出的呼吁。2024年11月13日,圣座国务卿帕罗林(Pietro Parolin)在巴库(Baku)举行的第29届联合国气候变化纲要公约缔约方大会(简称COP29)上代表教宗方济各发言时再次援引了这段话。最后,教宗方济各本人又先后在2025年1月1日发布的第五十八届世界和平日文告、禧年伊始的多次讲话以及2025年1月9日向驻圣座外交使团发表的讲话中坚定地重申了这一观点。

取消国家债务:这意味着什么?

主权国家举债时会发行国债,这些债券通常由银行机构认购——这在南半球国家尤为普遍。这意味着银行以公共债务的方式向国家提供贷款。必须理解的是:银行在发放贷款的同时凭空创造货币。在我们的经济体系中,货币的创造实际上完全依赖于银行信贷机制。这不仅适用于银行向国家提供的贷款,因为经国际货币基金组织、英国央行、纽约联邦储备银行、欧洲央行和国际清算银行(有“央行的央行”之称)证实,当银行向借款人提供贷款时,大部分贷款货币资金在借贷双方签署贷款合同之前并不存在[6]。

贷款发放仅需通过简单的(数据化)记账操作即可完成[7]。同样,还款也通过记账操作完成,这意味着贷款发放时创造的货币将随之而消失。因此,注销债务意味着让这笔款项继续以货币形式流通,而非从最初发放贷款的银行资产负债表中消失[8]。在这种情况下,谁会遭受损失?银行系统会蒙受损失,因为它们无法获得(通过利息支付而积累的)预期利润。这一事实绝非微不足道,但其影响不可与一个家庭的储蓄被无钱可用的国家“夺取”相比。此外,教宗方济各特别强调,债务减免应针对那些“永远无力偿还债务”的国家(SnC 16)。对于这些国家,债权银行若能审慎管理,便不难发现:银行无论如何都无法收回贷款本金,而只能收回部分利息。

实际上,上述情况由于多种原因而变得更加复杂。首先,许多南半球国家的债务以外币(通常是美元)计价。因此,债务减免可能对借款国货币与债务计价货币的汇率产生难以预料的影响。不过,如果债务重组有助于重建市场对一个国家履行未来债务能力的信心,这种影响也可能带来积极效应。

其次,机构投资者(包括养老基金、保险公司、共同基金等)有时也会充当贷款方。这些不持有银行牌照的机构不具备创造货币的功能,而只能出借他人资金。

这种情况的进一步复杂化在于,国债常被用作多种金融交易的抵押品,例如回购协议(repurchase agreements,简称Repo)、各类衍生品以及银行间贷款。有时,同一张国债会被多次重复用作不同交易的抵押品(即作为担保,类似于抵押)。因此,国债不仅构成全球金融体系的支柱,而且也保障众多的市场信心。于是,公共债务的免除有时可能会危及金融市场的稳定。然而,这种困境并不涉及任何一个教宗所考虑中的脆弱国家。

最后,另一事实使这种情况变得更为复杂,因为部分金融投资者持有公共债务证券的衍生品,例如一种常见的对冲工具是信用违约掉期(Credit default swaps,Cds)。如果部分债务被免除,这些投资者可能会面临重大损失。某些国家的国债与信用违约掉期和再抵押操作相关联。然而,解决方案在于对公共债务衍生品市场(互换期权[swaptions]、交叉货币掉期[cross-currency swaps]、信用违约掉期[Cds]、利率掉期[Irs]等)进行监管或是禁止再抵押操作,而并非简单地禁止对无力偿债国家的债务进行重新谈判。

谁能偿还债务?

首先需要指出的是,三十多年来,公共债务违约事件平均每两年便会发生。公共债务无法偿还绝非罕见现象,而是几乎已成为国际金融领域的常态。

如今,据国际货币基金组织统计,全球公共债务总额约达100万亿美元——相当于全球GDP总量——其中三分之一以上来自曾被称为“发展中”的国家。2010年至2021年间,中低收入国家的外债总额翻了一番,达到3万亿美元的总额[9]。据世界银行统计,所谓“发展中国家”用于偿还外债及政府担保债务的资金在2022年创下了为数4435亿美元的纪录[10]。同年,经济合作与发展组织数据显示,全球公共发展援助资金约达2040亿美元。因此,如今的净货币流动格局呈现出一种“南半球正在为北半球融资”的态势[11]。

实际上,几乎没有任何主权国家真正偿还债务,而是通过再融资来处理到期债务,即通过协商同等金额的新贷款来置换旧债。原则上,只要能获得优惠利率贷款,一个国家就可以无限期地再融资[12]。但事实上,它们无法逃避的是利息支付。毕竟,债权人无非是从利息支付(而非本金收回)中获利。因此,债务再融资对贷款方而言是笔“划算的买卖”:它能延长利息支付期限。不仅国家如此操作,许多企业和部分私人也采取同样做法。但这种做法同时构成对债务偿还的勒索,可能导致债务永无止境,从而成为削减预算和取消公共服务的借口。与此相反,齐奥塞斯库(Ceauşescu)时期的罗马尼亚与21世纪初的挪威皆是极少数完全偿还外债的现代国家之一,但布加勒斯特为此付出了经济崩溃的代价,而奥斯陆则得益于石油收入的丰厚馈赠。

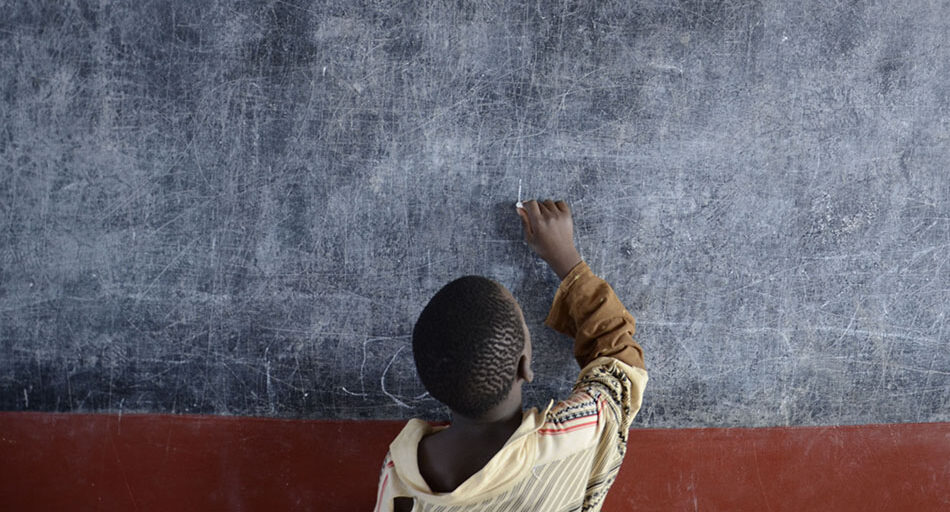

真正重要的是一个国家的偿债能力。除债务计价货币的作用外,偿债能力的重要指标是债务偿还额与年度财政收入的比率(双向流动)。该比率几乎在所有西方国家均低于10%,而在目前陷入困境的所有南半球国家中这一比率普遍高于15%,平均值为38%,在非洲则高达54%[13]:这些非洲国家平均在本国主权债务利息上的支出高于其教育或卫生支出。

因此,一种要求采取优先考虑南半球国家需求的新债务可持续性方案的呼声日益增长。各种民间社会组织呼吁无条件免除不可持续的债务,以使这些国家能够投资于卫生、教育和气候韧性等关键领域。的确,在20世纪90年代,通过圣若望·保禄二世,天主教会曾坚定支持免除南半球国家公共债务。尽管这种解决方案并非不可行,但它本质上仍是政治性的,取决于各大国的议程。

道德性反对意见

尽管如此,债务减免可能会驱使各国政府不负责任地举债,或因对来日获得救助的期待而疏于管理财政。这种危险号称“道德风险”(并非与道德紧密相关,而是英文表述moral hazard的直译,在保险领域指对行为是否符合承诺的不确定性),但其影响其实并不甚重大:如前所述,主权债务违约平均每两年便有所发生,而且我们知道在未来数年中会日益频繁地涌现。以“这会诱使其他国家放松公共财政管理”为由反对债务减免谈判,其道德价值无异于以“这会诱使其他人继续吸烟”为由反对为吸烟者切除肺部转移肿瘤。此外,道德风险可通过将债务减免与明确可核查的经济改革承诺挂钩而得到缓解。事实上,国际货币基金组织的所有结构调整计划,其核心理念正是有条件的援助机制对此,我们将在下文中继续讨论。

然而,那些为偿还债务而经历了严肃改革的国家可能会视债务减免为不公:这难道不会导致对债务国的不平等对待吗?确实如此。但请仔细想想:很多时候,为了偿还债务,某些债务国出于债权人要求它们进行结构性改革而付出的代价如此之大,以至使其陷入了更严重的困境(如今我们已清楚的知道)。例如,我们可以回顾希腊社会于2010-2020年十年间所承受的无谓的痛苦:在经过十年的牺牲和希腊国内生产总值减少四分之一之后,该国2020年的债务与国内生产总值比率(这是三驾马车[Troika]的指南)为206.3%,而这一比率在2010年仅为146.2%。以他人因无法重新谈判债务而遭受困苦为由禁止重新谈判债务,无异于说那些因肺癌治疗不当而死亡的人会将其他吸烟者能够通过更好的治疗而康复视为不公。

此外,还有一个基本的“道德”问题,那就是:借款方在签订贷款协议的同时即已作出承诺,它们凭什么可以摆脱承诺?虽然显然有若干国家签订了不合理的贷款协议,但必须强调的是,它们的违约往往并非源于自身过错,而是受制于无法控制的事件,例如一场战争、一场气候灾难、美国联邦储备委员会官方贴现率的上调[14]。此外,如前所述,不能先入为主地排除债权人在未正确评估风险的情况下因过度放贷或不负责任地放贷的同时也对不可持续的债务负有责任的可能性。

无论如何,教宗方济各为贫困国家部分主权债务免除所提出的首要论据是生态债务问题(参见LS 51,SnC 16对此有所引述)。

生态债务是否是一个合理的标准?

评估“富裕”国家对其他国家所欠的生态债务的一种方法在于计算当前全球变暖对受影响国家造成的经济损失,并根据工业化国家所产生排放量的比例而确定这些国家的责任。至于“生态债务”的“债权方”,从逻辑上讲,应是那些受工业化国家对化石燃料依赖以及石油生产国极少数精英阶层获取巨额利润影响最深的国家。

综合考虑GDP损失和资本损失,可估算自1992年《里约气候公约》通过以来,中低收入国家累计损失达21万亿美元。除欧盟外,所有《联合国气候变化框架公约》缔约方均遭受了净损失,其数额总计约29万亿美元,其中损失最大的是77国集团(南半球国家+中国)[15]。这使我们得以认识工业化国家对其他国家所欠生态债务的总体规模。因此,为少数陷入困境国家免除的5000亿美元外债不过是生态债务的极小部分(1.7%)。那些试图以道德理由拒绝债务减免的反对者必须面对现实:实现气候正义所需要付出的措施远远超出单纯免除这些公共债务。

诚然,富裕国家的纳税人并不对本国排放量承担同等责任。在这种情况下,要求这些国家中的较贫困者(即该国排放量较低者)偿还其富裕同胞所欠的生态债务实属不公。根据非政府组织乐施会(Oxfam)的数据,1990年至2015年间,全球最富有的10%人口造成了52%的二氧化碳总排放量。在欧洲,10%的富裕人群造成了27%的总排放量,而50%的普通人群仅造成29%的排放量。因此,要求10%的北方国家富裕人群承担至少一半的南半球国家公共债务注销成本并非荒谬之举。

最重要的是,“生态债务”这一概念本身及其计算方式(如上所述)具有两面性:它们植根于将排放者的责任货币化,这虽然的确符合当今时代精神,但若因此而滋生一切皆可货币化的错觉,则可能带来危险。归根结底,生命尊严无法货币化,排放温室气体者修复所造成损害的道德责任亦然如此。

一种可能的解决方案:债务-气候互换

债务-气候互换似乎是一种不如单纯取消债务那样雄心勃勃但却更为现实,而且比国际货币基金组织的“结构改革”破坏性更小的解决方案。这是指通过金融交易,以投资气候行动和保护优先事项为交换条件,取消或再融资一个国家的一部分债务。此类交换旨在同时解决债务负担和气候变化问题,尤其针对低收入发展中国家和小岛屿发展中国家。世界银行在21世纪初实施了数百项此类交换,但仅限于区域层面。

在国家层面,2012年法国开发署(Afd)与科特迪瓦(Costa d’Avorio)签署了《债务减免与发展协议》(Cdd),旨在将其部分主权债务转换为发展项目的补助金。这是将债务-气候互换逻辑扩展到国家层面的一种创新方式。在此后的近期内,从COP27开始,南非表示支持国家债务互换,乔治城环境正义计划(Georgetown Environmental Justice Program)就此展开了工作。更近期中,德国向合作伙伴国提出每年高达1.5亿欧元的债务-气候互换方案,其中包括涉及肯尼亚、埃及和突尼斯的具体案例[16]。最近,厄瓜多尔完成了大规模债务-自然互换协议[17]。此外,58个最易受气候变化影响的发展中国家未来四年需偿还近5000亿美元债务[18]。另有20个国家宣布计划暂停偿还6850亿美元债务,希望将其转换为气候项目投资[19]。更广泛而言,债务-自然互换的潜在市场规模已于2023年突破8000亿美元,并仍处于持续增长中[20]。

因此,债务-气候互换的潜力远大于迄今已实现的金额。此外,相对于气候转型所需的总投资额,当前交易量往往被视为“象征性”的[21]。事实上,据乐观估计,全球未来二十年所需总投资额约为90万亿美元[22]。在当今时代,为资助拯救我们共同家园的行动而免除部分陷入困境国家的(少量)债务,这难道不是一种正义与常识之举吗?

- 教宗若望保禄二世曾于《百年》通谕(Centesimus Annus,1991年)至2000年禧年期间呼吁免除全球南方国家(尤其是非洲)的部分公共债务。他的呼吁对21世纪初实施的债务重组所产生的影响得到了公认。 ↑

- 参见»Global Carbon Emissions from Fossil Fuels Have Reached a Record High in 2024, «University of Exeter, in https://shorturl.at/jna3o ↑

- 参见G. Giraud, «“Unsafe”. Le assicurazioni di un Pianeta che brucia « , in Civ. Catt. 2024 III 381-393. ↑

- 参见Groupe de la Banque mondiale, «Le Groupe de la Banque mondiale et la pandémie de coronavirus», in https://tinyurl.com/mwd9c8xa ↑

- 参见G. Giraud, «Le mythe du ruissellement économique»,in La Croix (https://shorturl.at/pKS93 https://bit.ly/3OV4uqM), 1° agosto 2017. ↑

- 这个问题不为大众所知,但有时会成为争论的焦点。参见Z. Jakab – M. Kumhof, «Banks Are Not Intermediaries of Loanable Funds – and Why This Matters», Bank of England, Working Paper No. 529, 2015; R. A. Werner, »Can banks individually create money out of nothing? The theories and the empirical evidence«, in International Review of Financial Analysis 36 (2014) 1-19; Id., »How do banks create money, and why can other firms not do the same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking«, in International Review of Financial Analysis 36 (2014) 71-77; G. Giraud, Illusion financière, Paris, Éditions de l’Atelier, 2014,以及其中所含的约二十条参考文献。 ↑

- 然而,银行并不能随意增发货币。它们主要受审慎规则的约束。特别是私营银行,不能通过创造货币来吸收可能使其面临破产风险的自身债务。 ↑

- 某些经济学家认为,流通中的货币过剩可能引发通货膨胀,但他们对货币数量理论的理解是错误的:如果货币创造确实会引发通货膨胀,那么就应该禁止任何形式的银行贷款。参见G. Giraud, Illusion financière, cit. ↑

- 参见E. Dabla Norris et Al., «Global Public Debt Is Probably Worse Than it Looks,« in Imf Blog (https://tinyurl.com/5eendump),2024年10月15日。 ↑

- 参见Groupe de la Banque mondiale, «Remboursement de la dette publique: les pays en développement ont dépensé un montant record de 443,5 milliards de dollars en 2022», in https://tinyurl.com/msaeuzr3 ↑

- 参见OCDE, «Perspectives économiques de l’OCDE 2024», in https://tinyurl.com/2v237hv7 ↑

- 参见A. B. Abel – S. Panageas, «Running Primary Deficits Forever in a Dynamically Efficient Economy: Feasibility and Optimality», NBER Working Paper 30554, 2024. ↑

- 参见«New data show Global South is in worst debt crisis ever, with another lost decade loomin», in Bretton Woods Project (https://tinyurl.com/5n83nsw9),2023年12月13日。 ↑

- 美联储加息吸引投资者涌向美元资产,导致资本从新兴经济体外流,引发本币贬值,从而对这些国家的经济造成损害并加剧其公共债务负担。 ↑

- 参见J. Rising, «Loss and Damage Today: How Climate Change Is Impacting Output and Capital», Newark, University of Delaware,,2023年11月(https://tinyurl.com/yua9stzs)。 ↑

- 参见OXFAM, «Inégalités climatiques: les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que deux tiers de l’humanité», in https://tinyurl.com/ut3d2u8m ↑

- 参见Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, «Debt-for-climate swaps»,in https://tinyurl.com/432s747f ↑

- 参见S. Glendon, «Ecuador’s $650 million debt-for-nature swap targets Galápagos protection»,in Columbia Threadneedle Investments (https://tinyurl.com/dwvy5adp),2023年6月15日。 ↑

- 参见United Nations Development Programme, «A new wave of debt swaps for climate or nature», in https://tinyurl.com/3p5b67ec ↑

- 参见International Institute for Environment and Development, «Debt swaps could release $100 billion for climate action», in https://tinyurl.com/552w3j8m ↑

- 参见Ch. Nedopil – M. Yue – A. C. Hughes, «Are Debt-for-Nature Swaps Scalable: Which Nature, How Much Debt, and Who Pays?», in Ambio 53 (2023/1) 63-78. 另见https://ecdpm.org/work/scale-debt-climate-swaps-infographic-three-ways ↑

- 参见R. Al-Mashat, «Climate Financing That Puts People First», in International Monetary Fund, 2023, 14 s. ↑