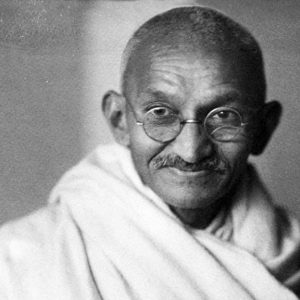

“被鲸鱼吐出的约纳,以一个独特的前缩法被呈现,

躯干的一边转向右侧,双臂弯曲,

头部后仰,张口呐喊”(埃米尔·左拉)[1]。

当人们通过仪式入口——殿堂东侧小门,历代教宗、枢机主教及其随从进堂时惯用的入口,也是米开朗基罗用以构思其杰作的视角切入点——步入西斯廷小堂时,视线会立刻被面前的《最后的审判》这幅壁画所吸引,历史审判者基督的巍峨形象主导着整幅画面[2]。然而,观画者会惊奇地向更高处观望。随着步入小堂,其目光将好奇地向上延伸,吸引他的是一个超大比例的人物形像,姿态怪异,肌肉发达的双腿悬空垂落。这人正是约纳(他的脚下题写着其拉丁文名“Ionas”)。

本文希望阐明的正是这位约纳在西斯廷教堂“整体安排”中的关键作用。正如艾格尼丝·克劳福德(Agnes Crawford)所言,这位先知的形象是米开朗基罗创作的巨型壁画的“枢纽”[3]。西斯廷小堂的“戏剧性视觉效果”[4]正是从约纳及其所传递的情感中产生。对此,蒂莫西·维尔东(Timothy Verdon)写道:“作为人物形象,约纳在小堂的视觉修辞中扮演着‘英雄’的角色”[5]。

众所周知,天顶上的约纳和与祭坛垂直墙面上的《最后的审判》壁画分属于米开朗基罗这一创作的两个阶段。艺术家受教宗儒略二世(Giulio II,1443-1513)委托于1508至1512年间完成了天顶画,而《最后的审判》(1536-1541)的创作则是受教宗克莱孟七世(Clemente VII,1478-1534)之托并主要完成于教宗保禄三世(Paolo III Farnese,1468-1549)在位时期。因此,米开朗基罗的这两期创作相隔近25年。在下文中,我们将遵循这一时间顺序对约纳在天顶戏剧效果中的角色与其在整体作品中的作用分别进行讨论。然而,本文的视角最终立足于其画作的整体统一性。对此,米歇尔·马松(Michel Masson)写道:“在小堂中,《创世纪》与《最后的审判》并非简单的并置,而是与通常说法相反,因为它们不仅彼此构成一个有机的整体,更与建筑的其他部分——包括侧壁、圣像屏乃至马赛克——浑然一体[6]。

本文将主要从圣经角度切入。当然,从圣奥斯定的神学思想[7]或是文艺复兴时期的神学思潮[8],特别是米开朗基罗的新柏拉图主义[9]出发来解读他的双联壁画是完全合理且富有成效的。但我们可以肯定地说,米开朗基罗的灵感源自圣经。阿斯卡尼奥·孔迪维(Ascanio Condivi)在其《米开朗基罗·博那罗蒂的一生》(Vita di Michelagnolo Buonarroti,1553)中明确指出,他的导师“以极大的专注研读了《圣经》,无论是《旧约》还是《新约》”[10]。对此,我们将在下文中加以证明:西斯廷教堂天顶和后墙展现了一位有才华的圣经读者,他以一种别样的高度展现了圣经中的戏剧性情节。

西斯廷小堂天顶上的约纳

约纳画像是米开朗基罗在天顶上绘制的最后一位先知壁画,创作于教宗儒略二世催促他完成画作之际。然而,这幅壁画经过十天的绘制才完成。米开朗基罗对它的要求是画面要宏大,要与小堂轴线对齐,以便进堂者能了然于目。正如于尔根·穆勒(Jürgen Müller)笔下所言:“吸引我们注意力的不只是视觉轴线,而且还有先知像的画幅本身”[11]。的确,这正是一种令人称奇的前缩法。正如阿格尼斯·克劳福德(Agnes Crawford)在阿斯卡尼奥·孔迪维(Ascanio Condivi)和乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)的研究基础上所指出的,约纳“被描绘成头部后仰、双腿前伸的坐姿。他身体的姿势与拱顶的物理形态形成鲜明对比:约纳是向后倾的,而拱顶的弧度却是向着我们弯过来的”[12]。

约纳扭曲的身体和面部表情流露出意外、惊愕甚至恐惧之情。多梅尼科·韦西亚(Domenico Vescia)观察道:“他的上半身向后倾斜,仿佛先知从躺卧的姿势突然探起身来,以右前臂和肘部支撑着自己转向某个正在呼唤他的人”[13]。是谁在呼唤他?又是什么启示令他如此惊诧不已?迈克尔·罗尔曼(Michael Rohlmann)敏锐地注意到:“约纳仰身向后,将目光投向高处天顶上的壁画。由此,他引导参观者也抬头望向天顶上的壁画,观看画家描绘的《创世纪》中最早先的一些故事。然而,约纳不仅引导参观者的目光,也表现出对所见之物恰如其分的反应。约纳惊呆了,他的脸上流露出诧异和感动。约纳面对神的创造与米开朗基罗的创作不禁哑口无言”[14]。正是如此,通过圣经故事以及画家所描绘的画面,天顶画上的天主正向祂的先知发出质询。

关于篦麻的争论

这幅景象可以被视为约纳故事的哪一个阶段呢[15]?“大鱼”(纳 2:1)的出现将我们带到先知历程的第二阶段,也就是当他被鱼吐出后,接受了向尼尼微人宣告的使命。天顶画上的其他先知均身着宽大斗篷,而约纳的衣着却透露了他刚从海怪腹中逃生这一事实。韦西亚指出,约纳衣着“破烂,那是他在鱼腹中度过三天后被‘吐’到陆地上时身上仅剩的几块破布”[16]。

然而,壁画中的一个细节使我们能够更加准确地推断时间,那就是位于约纳画像右侧、与他面部齐高的灌木。树叶——即著名的篦麻——在树干附近郁郁葱葱,但在枝梢处却显得枯萎。这一细节将我们带回《约纳书》第四章的情节:天主安排了一株篦麻,让它迅速长高,以便为约纳遮荫,但随后又以炙热的东风使其枯萎。可见,天主改变了主意,而圣经所称的这种神的“后悔”却激起了约纳的愤怒。在结尾处的一段简洁对话中,“天主向约纳说:「你为这株篦麻发怒合理吗﹖」他回答说:「我发怒以致于死,是合理的!」上主说:「你为这株篦麻,并没有劳过力,也没有使它生长,还怜惜它:它不过是一夜生出,一夜死去的植物;对尼尼微这座大城,其中有十二万多不能分辨自己左右手的人,且有许多牲畜,我就不该怜惜他们么﹖”(纳 4:9-11)。西斯廷小堂的约纳壁画正描绘了约纳与天主对话的这一刻,将先知的愤怒以及随之而来的天主训诫,推向了意想不到的深远境界。

蓖麻树的故事的确让约纳直接面对神的可逆性[17],即圣经中天主从仁慈恩典转向公义惩罚、又从惩罚回归恩典的独特方式[18]。天主以仁慈之手使蓖麻树生长,又以公义之手令其枯萎。约纳由此以同样的方式重温了他在尼尼微人命运中经历的更大规模的命运。在这种情况下,天主从公义转向了仁慈:“天主遂怜悯他们,不将已宣布的灾祸,降在他们身上”(纳 3:10)。在第四章开头,约纳重申了天主的属性,但只提到了怜悯,这恰恰是使他极为恼火的:“所以我预先要逃往塔尔史士去,因为我知道你是慈悲的,宽仁的天主;是缓于发怒,富于慈爱,怜悯而不愿降灾祸的天主”(纳 4:2)。当天主差遣约纳前往尼尼微时,他逃往塔尔史士,正是因为无法接受天主会对这座异教大城施以怜悯。相反,约纳只想将天主局限于公义的属性。由此可见,他实际上是一个反先知,因为先知的存在取决于天主行使其属性的自由。在《出谷纪》第20章和《申命纪》第5章所记载的天主合乎教义的属性之外,约纳意味深长地补充了一个特点:他说,天主是因为后悔而不愿降灾祸的(参见纳 4:2)[19]。而这一点正是约纳所憎恶的:天主能够“后悔”,即从一种属性转向另一种属性,也就是说,在此处从祂的公义转向祂的怜悯。

西斯廷小堂的视觉戏剧效果正是从约纳以及他所传递的情感开始产生的。

对于米开朗基罗的壁画,穆勒将这一原因与先知的双手联系在一起:它们那种弯曲着的动作表达着约纳的愤慨。这位艺术史学家写道:“约纳抱怨天主的前后不一致,因为祂先是威胁要惩罚尼尼微的居民,后来却又施以怜悯。可见祂言行不一。先知双手的姿势恰恰表达了这一点:‘你说的是一套,然后做的又完全是另一套’”[20]。

约纳与天主做工的“可畏”

我们必须回到米开朗基罗壁画中约纳的视线。约纳究竟看到了什么令他惊骇不已的事情?对此,维尔东断言说:“米开朗基罗笔下的约纳正扭转身体,目瞠口哆地注视着”[21]天地万物的创造者(参见创 1),此外,我们或许可以补充说,他也在注视着世界历史的初始事件(见创 1-9)。在以他的名字命名的经书第一章中,先知约纳在风暴中向水手们承认,他敬畏“那创造海洋和陆地的上天的上主天主”(纳 1:9)。此刻,他正面对着这位天主——西斯廷小堂天顶画中连续九幅画作所描绘的天主。在创世善行(最接近约纳的场景)的背景下,叙事的开头展现了原罪的沉重,它引发了天主公义的干预(逐出伊甸园、洪水)和仁慈的回应(对诺亚献祭的回答)。正如韦尔登所写,约纳“凝视着造物主天主,沉思着祂的力量,也看到了人类历史中的悲剧性缺陷:罪。作为义人,他要求惩罚罪人,因此对天主以慈悲超越公义的举动感到震惊;他惊惶失措:面对创造万物之主(Auctor omnium)的绝对权威与怜悯,他的理性思考微不足道”[22]。

在此,约纳被放在了“后悔”的天主面前。上主后悔创造了人类,决定用洪水将他们消灭(参见创世记6:6-7);后来,在诺厄献祭之时,祂又对自己的后悔改变了主意:洪水因此而永不再临(参见创世记8:21-22)[23]。约纳意识到神圣属性的辩证关系,并为它们在历史中的相互关联而惊叹不已。换言之,他体验到了天主做工的“可畏”。对米开朗基罗及其同时代的人而言,这种特质体现于艺术作品唤起观画者对可畏乃至崇高之感的共鸣[24]。瓦萨里曾自问:“谁能不为小堂最尽头的那幅骇人的约纳画像而赞叹不已呢?”[25]。对于西斯廷小堂的约纳,我们可以说,他既由于在拱顶景象前的反应而成为“可畏”的对象,又由于呈现给观画者的特征而成为“可畏”的缘由。这位先知将自己的惊恐传递给了观画者。马松写道:“如同约纳,我们同他一起感受到脚下的深渊”[26]。

约纳与“三日” 标示说

在基督宗教图像学中,当提及约纳形象时,必会关联到“约纳的征兆”。面对索求征兆的“邪恶世代”,耶稣仅应许了约纳的征兆,而没有任何其它征兆(参见玛 12:38-42;16:4;路 11:29-32)。这是“三日三夜”奥秘的征兆:“正如约纳在鱼腹中三日三夜,人子也要在地里三日三夜”(玛 12:40)。在米开朗基罗的壁画中,被画在幸存者约纳身旁的鱼正是对这一类比的暗示[27]。维尔东写道:“鱼的出现允许我们思考复活以及从漆黑的墓穴、从无知和迷信的黑暗中走出的原因”[28]。与天顶上其他六位先知一样,约纳是预示基督的先知,是对基督奥秘的预示。他以明确的方式预言了基督的死和在“第三天”的复活[29]。在天顶画中,约纳作为一个“记号”矗立在祭坛上方,日复一日地延续着主的复活奥迹 。

那么,如何将米开朗基罗笔下的约纳在其基督论意义中与天顶上展开的悲剧性事件联系在一起呢?答案再次从先知面对《创世记》“奇观”时的惊愕中浮现。他惊异地发现,天主的计划超越了自身的经历(篦麻树的故事)以及尼尼微人的经历:它关乎创世、原罪与洪水。在天顶画中,“三日”的象征被赋予了更深的维度,即耶稣基督普世救赎的意义(参见弗 3:18)[30]。

在最终画作中

随后添加的壁画《最后的审判》(参见玛 25:31-33;若 5:28-29)重构了米开朗基罗的早期作品,而这一重构尤其体现在约纳的形象上。新意首先在于标示说的两个中心:这位先知如今就在光荣的基督近旁。这强化了从第一幅壁画到第二幅壁画的标示说关系。在天顶画与《最后的审判》壁画形成的整体对话中,约纳这一人物形象扮演着一个核心角色。对此,皮耶罗·斯蒂法尼(Piero Stefani)写道:“(《最后的审判》壁画)与天顶画的对应关系体现在那竟然居于耶稣基督之上的约纳的庞大身姿”[31]。

在此,约纳的手指再次提供了线索。先知的面孔与目光虽然朝向天顶画,但他的两根食指却指向脚下展开的以历史审判者基督为中心的壮景。本已是天顶画系列关键的约纳,此刻又成为衔接两幅壁画的纽带。神学与物理的连续性通过先知的身体而被肯定,使两个绘画系列浑然一体:第一个系列追溯至万物的最初起源,第二个系列则预示着世界与历史的终结。约纳的惊愕与恐惧为解读整部作品提供了关键。在个人苦难中,包括尼尼微人的命运、篦麻树的故事,先知领悟了天主自由行使其属性的真谛;在米开朗基罗的双联壁画中,这一领悟升华为既具回顾性又具前瞻性的普世维度。

在壁画《最后的审判》中,基督双臂的意象令人震撼:祂实为正义与恩典的真正践行者。祂那威严的姿态掀起一个巨大的环形运动,将场景中所有人物卷入其中。皮耶路易吉·德·韦基(Pierluigi De Vecchi)指出:“作为核心形象的审判者基督,其威严姿态似乎决定并主宰着壁画中近四百个人物形象的姿态与情感波动,指引着他们的运动方向,以及他们在画面表层与深层的动态关系”[32]。斯蒂法尼则描述该场景呈现出“永不枯竭的环形肢体律动”[33]。如果说约纳已经以其双臂与双手勾勒出一种圆形动态,基督则以更加宏大无比的姿态延伸出另一重循环,以其神性与人性的双重属性为起点将整个人类纳入怀抱。左右、上下由此成为救赎的维度,与这位救世主兼历史审判者的躯体紧密相连。

圣母玛利亚与圣子并肩而立,她的出现更为这一景像的动态感添色。她的身体形成一个螺旋状的动态。洛伦·帕特里奇(Loren Partridge)写道:“她那弯曲的体态沿着脊柱轴线从右向左扭转,在视觉上强化了基督旋转的动作”[34]。圣母如此靠近圣子站立的姿态引发了多种解读。据德·韦基所言,最可信的解释是将母子亲密关系解读为正义与怜悯的象征:“更可信的说法是,博那罗蒂通过将两者置于并列位置,旨在展现神圣审判中‘正义’与‘怜悯’不可分割的统一共存”[35]。这一母亲形象的展现通过视觉上的重复强化了基督形象本已蕴含的内涵,即:天主审判中正义与怜悯并存,且倾向于宽恕。

结语

“为何这样一个意义非凡的圣所,竟选择了这位模棱两可且相对次要的先知作为主题?”马松提出[36]质疑。本文给出的答案是:米开朗基罗之所以选择约纳,是因为这位圣经人物充满正义与怜悯相交织的复杂人生故事,极具视觉戏剧化表现力。先知惊恐地发现了神在创世和人类起源故事中的“可畏”;在他的脚下,这种“可畏”在壁画《最后的审判》的历史终结处再次显现。对此,穆勒反问道:“是否存在解读(米开朗基罗双联壁画)的钥匙,即一个能够引导我们的观察的核心形象[37]”。答案就在约纳的惊愕之中:面对公义仁慈的天主[38]无言以对[39]。

- É. Zola, Roma, Roma, Bordeaux edizioni, 2012, 217. ↑

- 如今,参观者已无法体验这种效果,因为他们通常从祭坛右边的侧门入殿。 ↑

- 参见A. Crawford, «Jonah, the Lynchpin of the Sistine Chapel Ceiling», in www.understandingrome.com/2012/10/30/jonah-the-lynchpin-of-the-sistine-chapel-ceiling ↑

- 该表述出自J. Müller,«“An exceeding marvel and altogether astonishing”. Reflections on Michelangelo’s design of the Sistine Chapel», in C. Ott et Al. (edd.), Capricci luterani? Michelangelo artista e poeta nel contesto del dibattito religioso del Cinquecento / Michelangelo, Artist and Writer, and the Religious Debates of the Sixteenth Century, Berlin, De Gruyter, 2023, 95. ↑

- T. Verdon, «Potere e misericordia: il Giona della volta sistina», in M. Cämmerer (ed.), Kunst des Cinquecento in der Toskana, München, Bruckmann, 1992, 45. ↑

- M. Masson, La Chapelle Sixtine. La voie nue, Paris, Cerf, 2004, 305. ↑

- 参见J. Müller, «“An exceeding marvel and altogether astonishing”…», cit., 91-126. ↑

- 参见J. W. O’Malley, «Il mistero della volta. Gli affreschi di Michelangelo alla luce del pensiero teologico del Rinascimento», in La Cappella Sistina. I primi restauri: la scoperta del colore, Novara, De Agostini, 1986, 92-148. ↑

- 参见E. Panofsky, «Il movimento neoplatonico e Michelangelo», in Id., Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, Torino, Einaudi, 1975, 236-273. ↑

- A. Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, Firenze, Spes, 1998 (or. 1553), 62. 关于米开朗基罗使用的意大利语版《圣经》,参见P. Stefani, La Bibbia di Michelangelo, Torino-Bologna, Claudiana-EMI, 2015, 8 s. ↑

- J. Müller, «“An exceeding marvel and altogether astonishing”…», cit., 125. Cfr J. W. O’Malley, «Il mistero della volta…», cit., 116; 128. ↑

- A. Crawford, «Jonah, the Lynchpin of the Sistine Chapel Ceiling», cit. 孔迪维早在1553年就曾这样观察道:“但最令人惊叹的是超越所有(先知和女先知)的先知约纳,他位于天顶的尽头,所以紧邻从两翼向其延伸的侧拱,而通过光与影的巧妙运用,其躯干向内收缩的部分最接近视线,而向外伸展的双腿则位于最远端。画作绝妙非凡,向我们展示了此人精通线条错换、前缩法与透视技法之深厚造诣”(A. Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, cit., 32)。此外,乔尔乔·瓦萨里也感叹地问道:“圣母小堂最顶端那幅令人敬畏的画像怎能不令人称羡并为其所折服?在这里,艺术的力量使本应被人字墙向前伸出的拱顶被画面上人物后仰的姿势推平,仿佛被绘画技法征服,在光与影的交织中看起来真的好似向后倾斜”(G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, Torino, Einaudi, 2015 [or. 1568], 898)。 ↑

- D. Vescia, «Un profeta che conta», in https://traccedistupore.com/pages/roma/articolo3.html ↑

- M. Rohlmann, «Die Bildzyklen. Rom, Vatikanpalast, Cappella Sistina», in J. Kliemann – M. Rohlmann, Wandmalerei in Italien. Die Zeit der Hochrenaissance und des Manierismus 1510-1600, Münich, Hirmer, 2004, 96。马松(Masson)写道,这一壁画奇观明朗化了这一点,即:“是否可以确认天顶所描绘的实际上是那些晓谕约纳并通过他的视角而呈现的事”(M. Masson, La Chapelle Sixtine…, cit., 47)。 ↑

- 米开朗基罗笔下的其他六位先知需要借助文献、书籍和卷轴为中介,唯有约纳直接获得了天主赋予的启示(尽管仍通过画家的作品间接呈现)。 ↑

- D. Vescia, «Un profeta che conta», cit. ↑

- 参见J.-P. Sonnet, «Jonas est-il parmi les prophètes? Une réécriture narrative sur les attributs divins», in C. Clivaz et Al. (edd.), Écritures et réécritures. La reprise interprétative des traditions fondatrices par la littérature biblique et extra-biblique, Leuven, Peeters, 2012, 137-156. ↑

- 这两种属性在十诫之初即被揭示(参见谷 20;申 5);天主在出谷纪第34章以扩展的形式再次提出,但颠倒了顺序,将仁慈置于首位。冈瑟·瓦西洛夫斯基(Günther Wassilowsky)将这种神的矛盾性与米开朗基罗创作的梅瑟联系起来,并评论道:“正是天主形象中的这种模糊性和张力,在米开朗基罗笔下头上长角、面色发光的梅瑟形象中得到了反映。这是一位作为立法者、法律奠基者与守护者的天主的矛盾性,因为祂同时展现出对悖逆者的宽恕与怜悯。梅瑟的目光中既展现了天主对罪的所有愤怒与憎恶,也流露出对过去、现在和未来千百代罪人的宽厚仁慈。从宗教史的角度来看,米开朗基罗通过他的梅瑟雕像,将伯恩特·哈姆(Berndt Hamm)所称的‘中世纪晚期天主形象的双重面貌:严厉的审判者与温柔的慈悲者’融合在了一起”(G. Wassilowsky, «L’idea di grazia nell’opera di Michelangelo», in C. Ott et Al. (edd.), Capricci luterani?…, cit., 73 s)。 ↑

- 参见J.-P. Sonnet, «God’s Repentance and “False Starts” in Biblical History (Genesis 6-9; Exodus 32-34; 1 Samuel 15 and 2 Samuel 7)», in A. Lemaire (ed.), Congress Volume Ljubljana 2007, Leiden, Brill, 2010, 469-494. ↑

- J. Müller, «“An exceeding marvel and altogether astonishing”…», cit., 102. 对此,韦尔登这样回顾道:“先知正与天主争辩,挥着双手,像是在向一个不讲理的对话者辩解,竭力陈述自己的理由”(T. Verdon, «Potere e misericordia…», cit., 50)。 ↑

- T. Verdon, «Potere e misericordia…», cit., 52. 参见H. W. Pfeiffer, La Sistina svelata. Iconografia di un capolavoro, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, 176. ↑

- T. Verdon, «Potere e misericordia…», cit., 52. ↑

- 参见J.-P. Sonnet, «Between Poetic Justice and Poetic Mercy: God in the Flood Narrative (Genesis 6-7)», in Nova et Vetera 18 (2020) 1247-1265.。 ↑

- 可参考米开朗基罗创作的达味与梅瑟雕像中那双怒目圆睁的眼神。 ↑

- G. Vasari, Le vite…, cit., 898. ↑

- M. Masson, La Chapelle Sixtine…, cit., 117. ↑

- 正如海因里希·普费弗(Heinrich Pfeiffer)笔下所言:“先知正动着手指[…]计数,确切地说,是为了表示数字三,即先知在海怪腹中度过的三天三夜”(H. W. Pfeiffer, La Sistina svelata…, cit., 176)。 ↑

- J. W. O’Malley, «Il mistero della volta…», cit., 129. ↑

- 参见同上第118页及后续内容。根据詹卡洛·帕尼(Giancarlo Pani)的观点(«Michelangelo e la teologia del libro di Ester», in Civ. Catt. 2023 II 289-299),这种标示说和基督论意义通过约纳两侧的三角拱图案(哈曼受罚、悬起的铜蛇)和匝加利亚两侧的三角拱图案(达味与哥肋雅、友弟德与敖罗斐乃)而得到了强化。这些场景既描绘了犹太民族在各种危难处境中获得拯救的情形,也同样预示着耶稣基督的救赎。这种标示说维度在描绘哈曼受罚的壁画中尤为显著,因为画面呈现的并非一个简单的刑架(如希伯来正典所述),而是一个十字架(依据七十贤士译本的诠释)。帕尼因此而认为“被钉十字架的哈曼是被钉十字架的基督的预示性原型(antitipo)”。 ↑

- 这一奇观的普世性与接受的普遍性相吻合。实际上,约纳同时是对犹太人和外邦人的反映。正如奥马利(O’Malley)所指出,约纳“是天顶上描绘的七位先知中唯一同外邦人谈过话的[…]在某种程度上,他集先知与女先知之任务于一身,暗示着他们预见默西亚的本质身份”(J. W. O’Malley, «Il mistero della volta…», cit., 120)。 ↑

- P. Stefani, La Bibbia di Michelangelo, cit., 47. ↑

- P. De Vecchi, «Il giudizio universale. Fonti iconografiche, reazioni, interpretazioni», in La Cappella Sistina. I primi restauri: la scoperta del colore, Novara, De Agostini, 1986, 183. ↑

- P. Stefani, La Bibbia di Michelangelo, cit., 52. ↑

- L. Partridge, «Michelangelo’s Last Judgment: An Interpretation», in Id., The Last Judgment: A Glorious Restoration, New York, Abrams, 1997, 26. ↑

- P. De Vecchi, «Il giudizio universale…», cit., 185. ↑

- M. Masson, La Chapelle Sixtine…, cit., 51. ↑

- J. Müller, «“An exceeding marvel and altogether astonishing”…», cit., 99. ↑

- ↑

- 在画家(建筑师和雕塑家)米开朗基罗的背后,浮现出一位诗人的身影,他对我们在此指出的主题有所呼应。正如瓦西洛夫斯基(Wassilowsky)笔下所言(«L’idea di grazia…», cit., 73 s),神的属性的辩证性在博那罗蒂富于诗意的作品中得以体现。因此,诗中的“我”向主祈求:“莫以祢那神圣的公义之眼审视我的过去,莫以祢那严厉之臂伸向我受罚的耳朵”(第290首韵文)。而之所以如此,是因为“天门唯以仁慈之钥才向我们开启”(第289首韵文)。 ↑