简介

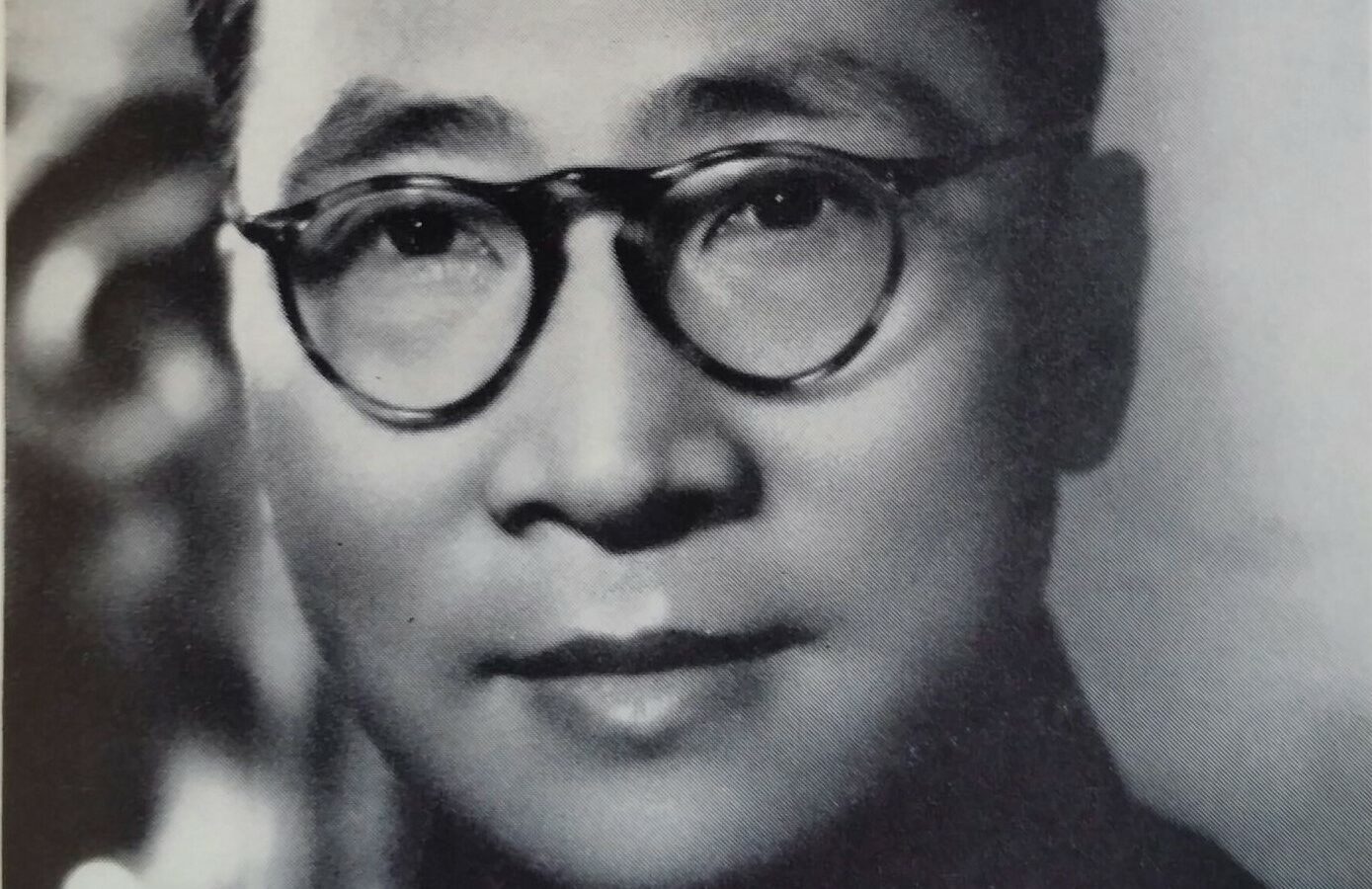

吴经熊博士,圣名若望,是一位杰出而多产的法学家、诗人、哲学家、教育家、学者和天主教徒,一位不应被21世纪的中国和西方基督徒淡忘的教友。无论是他在法律研究领域的著作以及与西方的对话,他的灵修之旅及其对中国福传事业的贡献,还是他翻译的《新约》、《圣咏》和《道德经》以及对本土化的见解,都对中华民国和当时的天主教会产生了巨大影响。在其著名自传《超越东西方》的序言中,方济各∙若瑟∙希德(Francis Joseph Sheed)称其为“完全的天主教徒、完全的中国人和完全的真我”[1]。吴经熊不仅是当代中国法律制度和法律教育领域的重要人物,也是连接中西法学的重要桥梁。

早年生活和灵性之旅

1899年,吴经熊生于浙江省宁波市的一个富有家庭。在这个距离上海不远的著名沿海渔业城市,他的父亲是一位著名的慈善家,生母是父亲的妾,在他四岁时便早逝,他因此在父亲正室夫人像亲生母亲般的疼爱中长大。家里其他人也都喜爱他。遵照中国大户人家的习俗,吴经熊自幼熟读国学经典,为其后的文化和哲学培育奠定了坚实的基础。他在九岁时开始学习英文,这对他来说是一个有趣的新发现。

1916年4月,吴经熊娶李友悌(领洗圣名德兰,1899-1959)为妻,育子女13人(其中第六子后来加入美国玛利诺外方传教会)。他于1917年入读美国卫理公会创办的沪江大学,在那里,他走出了儒家思想,在卫理公会教会受洗。在上海,他除了专攻物理、化学、代数和几何之外,还同时进修了西方历史和英国文学,并在耶稣会神父亨利∙托斯坦(Henri Tosten)的指导下学习法语。后来,在挚友及著名诗人徐志摩的建议下,他在天津北洋大学二年级时选读法科。次年,当这所大学被并入北京大学法学院时,由于不愿意离家太远,吴经熊重新回到上海入读东吴大学法律专业,并成为全方面出类拔萃的学生。1920年毕业后,他赴美求学,在密歇根大学法学系接受了顶尖的法律教育。那里的师生们一致公认他是天才。

之后,吴经熊前往法国和德国进行国际法和法律哲学方面的进一步研究。1923年回到美国后,他又继续在哈佛大学学习了一年,专攻社会法。自1921年起,吴经熊与80岁的小奥利弗∙温德尔∙霍姆斯(Oliver Wendell Holmes Jr)大法官开始建立友谊,两人就法律和哲学等话题进行的书信往来对吴经熊本人以及后来的中华民国法律制度均产生了重要和深远影响。

在西方学习四年之后,吴经熊返回中国开始他的职业生涯。很快,他便成为上海赫赫有名且富有的律师。然而,他的目标并不在于律师的功名利禄,而是担负救国使命。在致霍姆斯法官的信函中,他这样写到:“我将在巴黎留学期间全力以赴;尽心竭力地阅读、写作、观察和思考。作为一名中国人,我有一个祖国要拯救,我有一群人民要启蒙,我有一个种族要高举,我有一个文明要现代化”[2];“我在沉重的使命前发抖了。去启蒙,去使卑微者高尚,使无乐者欢乐,使工人获得基本工资,使无房者有住处,掌握生命并将它引向更纯净的通道——这些是我要致力于解决的问题”[3]。

1924年,吴经熊开始在东吴大学法律系任教。此外,他还参加了《中国法律评论》的创刊,并将刊物的第一期致献给霍姆斯,对其教导和启迪表示感谢。1927年,他被任命为上海临时法院法官。他希望建立真正的司法独立,坚决秉持法律的公正和公平,一贯秉公办事的作风使他得名“吴青天”。1928年,他被任命为东吴大学法学院院长并出版了《法学论丛》(Juridical Essays and Studies),该书得到了美国著名法学家若望∙亨利∙维格莫尔(John Henry Wigmore)的高度赞扬。

1929年,他应西北大学和哈佛大学的邀请回到美国任教,但由于妻子身体欠佳,他不得不放弃哈佛大学的讲学机会,继续留任中国。1933年,他以学者身份进入立法院(中国的议会),受孙科(孙中山之子)之托起草中国新宪法。他完成了后来被称为《吴经熊宪草》的宪法第一草案,并本着改革中国法律制度的目的继续研究法律方法。吴经熊竭力将欧美法律法学引入中国学术界,使法律方法得到发展。1936年,他的第二本新书《法律之艺术》(The Art of Law)问世。

1937年8月,当日本人入侵上海时,吴经熊在他的老同学、天主教律师袁家源家中避难。他在那里看到了圣女小德兰(Santa Teresa di Lisieux)的图像,还以为她是圣母玛利亚。他在袁家阅读的圣女小德兰法语版作品《一朵小白花》深深打动了他,所以想继续阅读她的《灵心小史》。通过圣女小德兰的著作,吴经熊发现了天主教信仰的精髓并决定皈依公教。1937年12月18日,他在上海震旦大学的小教堂里接受了乔治∙热尔曼(Georges Germain)神父的洗礼,并于次日领受圣体。从他的日记中可以看出,皈依天主教是他灵性之旅中一个新的里程碑。

三年后,当他的幼女患上肺炎时,吴的信仰受到了考验。他与当时尚未受洗的妻子将女儿托付给圣女小德兰的代祷。几天之后,他的孩子痊愈了,在这种情况下,吴的妻子和12个子女也全部领洗入教。

1938年初,吴赴香港,在那里驻留了大约四年之久。1939年10月,宗座外方传教会(PIME)的师人杰(Nicola Maestrini)神父前往探望,并于此后成为他的灵修导师。在他的指导下,吴经熊阅读了许多圣女大德兰(Santa Teresa d’Avila)、圣十字若望(San Giovanni della Croce)和瑟纳的圣女加大利纳(Santa Caterina da Siena)的作品,使他的灵修生活和信仰生命更加丰富和加强。从那时开始,他争取每天参与弥撒并领受圣体。

1942年,吴经熊携家逃往桂林,并于1944年继续逃往重庆。在贵阳,蒋介石总统及第一夫人宋美龄委托他翻译《圣咏》和《新约》。吴经熊花费了两年的时间来完成这项工作。1945年春,他前往旧金山参加联合国成立大会,并成为《联合国宪章》中文版本的主要起草人。1947年,蒋介石任命他为中华民国驻梵蒂冈公使。然而,外交似乎并非吴经熊心之所向,他更有志于教育工作。

他于1950年辞去外交职务,回到美国夏威夷大学教授灵修神学、多玛斯∙阿奎那和中国哲学。1951年秋,他开始在西东大学(Seton Hall University)任教,并陆续出版了下列书籍:《超越东西方》、《内心乐园:爱的三部曲》(1953年,意文版:Carmelo interiore. Le tretappe della via dell’amore, Marietti, 1960), 《正义之源泉:自然法研究》(Fountain of Justice: A Study in the Natural Law,1955)和《法理学判例与资料》(Cases and Materials on Jurisprudence,1958)。1967年,他出版了另一部代表作《禅学的黄金时代》(The Golden Age of Zen),对中国哲学和宗教与西方观点进行了综合性阐述。在1961年至1968年期间,他与多玛斯∙牟敦(Thomas Merton)有着密切的书信往来。1968年,他离开西东大学,在台湾的多所大学教授中国哲学。1986年,吴经熊在久病不愈后于台湾去世。

人文主义和孝道

16世纪,耶稣会传教士利玛窦神父开启了东西方之间的对话,成功地促进了中西两种文明的交融。四个世纪后,沿承这种东西方对话的途径,吴经熊继续展示儒家思想与基督宗教伦理道德原则之间的兼容性。在《超越东西方》第12章中,他将基督宗教与儒家、道家和禅宗进行比较,将自己比为“来自中国的一个贤人,在万福童贞女所抱着的圣婴之前, 向他献上儒家的黄金、道家的没药、佛教的乳香”[4]。

吴经熊深信,从天主教的角度出发,儒家道德和道家思想完全可以和谐共处。这充分体现着他作为中国天主教徒的身份。在他看来,孔子对“天”的理解实为“上主”,正像孟子所言:“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”。因此,吴经熊相信上天拥有至高无上的智慧和远大的计划;换言之,上天的智慧和意志也是人类拥有的两种能力。

儒家的美德之一是“仁”,也就是人文主义。吴经熊将其与基督宗教的爱德进行比较,他指出:“显然,要实现完整的人性,就必须尽心尽力,履行对天、对己、对人的责任。这是孔子为自己和所有人设定的理想。他的思想包涵人文主义的全部内容和人类文明的所有价值,因此堪称人文主义。在这个思想体系中,人性美德的重要性与基督宗教中的爱德相同。仁是一切美德之王,是至善的纽带。所有其他美德都从属于它,所有才能和工程都为其服务”。

孝道是中国传统的基本价值观之一。就此,吴经熊写道:“这种以家庭为中心的生活哲学,如果不与天主父性之下的兄弟情谊思想相通,就会产生严重的弊端。天主教保留了家庭团结思想的坚实核心,但同时又不像儒家思想那样,将一家之主尊为神。换句话说,基督宗教在强调孝道义务的同时避免使其变为宗族观念。在基督和圣保禄的教导中,自然层面的孝道从属于我们对万众之父的至高敬爱。[…]它没有带给基督宗教任何新的内容,但应该警醒所有现代基督徒谨记第四诫”。

真福八端

在其《内心乐园:爱的三部曲》一书中,吴经熊继续探索基督宗教传统与东方传统之间的关联。例如,耶稣在《山中圣训》中说:“温良的人是有福的,因为他们要承受土地”;关于温良的人,吴写道:“孔子的温良来自他的谦逊,而这种谦逊源于自知之明。他刚柔相济,保持二者完美的平衡。弟子们赞扬孔夫子说:‘子温而厉,威而不猛,恭而安’。这可谓温良的真正内涵。在基督宗教中,儒家思想中温良的自然品质因获得超自然的神性而得到升华,在恩典中得以完善”[5]。

此外,吴经熊指出,基督宗教中的温良同样体现于儒家传统中,而且也是基于天父的爱和圣神的恩典。孔子曾将君子比德于玉,但吴经熊以为,将基督徒的美德比作玉石更为公正。

哲学的乐趣

儒、释、道三家哲学思想及其训导深刻地影响着中国人生活的各方面,对此,吴经熊以三个传统中不同类型的悦乐为切入点展示了自己的洞见。他在《中国圣贤的悦乐》(The Joy of Chinese Sages)和《中国圣贤的悦乐精神》(The Spirit of Joy in Chinese Sages)两篇文章中解释说,根据儒家圣贤的观念,悦乐包括遵循仁和天道。在孟子看来,培养这些美德能够使人获得快乐。这需要我们发掘人固有的“仁义礼智”的本性,也就是说,培养每个人内在的“恻隐之心”、“羞耻之心”、“恭敬之心”和“是非之心”。对于道家庄子来说,悦乐意味着淳朴超脱的生活。这种观念在其《齐物论》中的表达是:“天地与我并生,万物与我为一”。他愉快地接受生活中的每一件事,把生与死视为一体,以这种方式获得内心的宁静和喜乐。关于禅宗的悦乐,吴经熊指出,禅宗通过开悟帮助人们理解生命的意义。永恒的是暂时的,暂时的是永恒的。在吴经熊看来,禅宗最重要的贡献在于它向人类展示了地球上不存在永恒的城,因此人们不应该在短暂的俗事中寻求安乐。

此外,吴经熊还展示了这三个古典传统中的悦乐在基督宗教中的体现。对于完全沉浸于天主内的天主教圣人们来说,他们发现天主才是生命的真正快乐和幸福的唯一泉源。无论是圣保禄对基督的默观,亚西西的圣方济各与天主和大自然的关系,还是圣依纳爵罗耀拉在万事万物中寻找和发现天主的理想,都与东方思想交相辉映。天主教圣人与天主亲密无间,他们以天主为至高的喜乐、希望和爱。因此,融汇中西传统是基督宗教哲学家和基督徒探寻真理的重要途径。

老子和圣女小德兰的故事

在圣女小德兰“神婴小道”的启示下,吴经熊皈依了天主教。在吴经熊看来,圣女灵修的本质在于她全心全意地爱天主:这是一种对天主纯真而彻底的爱。圣女小德兰对简朴、谦卑、空虚自我、慷慨、以弱小为力量、以贫穷为财富的理解意味着她将一切归功于天主。在这一点上,吴经熊又一次发现了其中与孔子和老子学说的相似之处。

圣女小德兰在她的一部作品中将耶稣比作“山谷中的百合花”,并强调指出只能在山谷中才能见到。她告诉妹妹赛琳娜,只有当一个人进入空虚自我的谦卑状态时,才能与耶稣相遇。对吴经熊而言,这种观念与老子在《道德经》中所言颇为相似:“为天下谷,常德乃足”[6];“上善若水,水善利万物而不争。处众人之所恶,故几于道”[7]。圣女小德兰写道:“既使小芦苇必须弯曲,又有何妨?正是因为无所畏惧,它才伴水而生。[…]它的柔弱蕴藏着无法攻克的力量:无论发生什么事情,耶稣甜蜜的抚摸都时刻与其相伴”[8]。

圣女还告诉赛琳娜,如果不想让天主怪罪我们,唯一的方式就是空手来到祂面前。因为一无所有的人会得到祂赠与的一切。吴经熊注意到《道德经》中与此相似的训导:“曲则全;枉则直;洼则盈;敞则新;少则多;多则惑。是以圣人[…]不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争”[9]。对此,吴经熊也曾引用过圣保禄的话:“我的德能在软弱中才全显出来”(格后12:10)。

由此可见,西方基督宗教和中国古典传统有许多不谋而合之处,而并不彼此矛盾。吴经熊指出:“道教的核心见解是,谦逊或卑微是伟大的基础。这实际上就是‘道’或‘天道’。正如《道德经》所言:‘是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓曲则全者,岂虚言哉!诚全而归之’”。

圣女小德兰时常默想天主的爱和道成肉身。她曾这样写道:“(耶稣)把我严严实实地藏在他的翅膀下!”。[…] 我激动不已[…];心中充溢着爱和感激”[10]。吴经熊深信,启迪圣女小德兰的那一位,同样在老子心中种下了智慧的种子,使他懂得生命的意义。

《道德经》言:“天长,地久。天地之所以能长且久者,以其不自生也,故能长生。是以圣人后其身而身先,外其身而身存,非以其无私邪?故能成其私”[11]。在吴经熊看来,正是道成肉身的启示为老子开启了洞察天道的大门,尽管他不能完全理解其中的含义。正如老子本人在《道德经》中所言:“孔德之容,唯道是从。道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信”[12]。吴经熊指出:“我们知道,如果没有耶稣,就不可能产生小德兰这样的人物。但问题是:又是谁赋予了老子如此奇妙的真理洞察力呢?那是启迪了每一个世人的神圣的道(the divine Logos)!这位大师中的大师教给小德兰爱的智慧,使她成为‘现代最伟大的圣人’,于道成肉身之前在老子心中播下了同样的智慧种子,使他成为中国古代最伟大的哲学家。这一启示澄清了老子的一些神秘性表达——他灵魂中不可言喻的低吟及渴望的体现”。

藉着道成肉身的基督,人发现了自身存在的终极意义。但对于吴经熊来说,他并未因这一信仰而削弱对禅宗、道教和儒家思想价值和意义的重视。相反,他珍视与其开展对话、为其他人提供认识这些训导的机会。吴经熊写道:“(老子)对道的许多见解与福音书的某些部分非常接近,正如孔子的伦理道德思想同样与福音书的某些部分相呼应。于我而言,他们是引导我走向基督的导师,像在黑暗中为我照亮的明灯,直到伴我走入心中升起晨星的黎明。首先,他们为我的心神做好准备,将我引向小德兰,使我能够理解她的‘神婴小道’。后来,当我发现这条小路是跟随基督的教导和脚印进行的基督徒灵性之旅时,我开始确信,孔子和老子关于天、道、仁的教导实际上与圣三相呼应,使我联想起圣父、圣子和圣神的爱”。

总结

在他的三篇文章《关于技术与基督宗教文化的东方观点》(Technology and Christian Culture: An Oriental View),《基督宗教——东西方交融的唯一真正可能》(Christianity, the Only Synthesis Really Possible between East and West)和《水与酒:中国伦理与基督宗教信仰》(Water and Wine: Chinese Ethics and the Christian Faith)以及《中国人文主义与基督宗教精神》(Chinese Humanism and Christian Spirituality)一书中[13],吴经熊阐述了中国文化和经典与西方技术相比较的重要性。他指出,无论这些文化和技术的价值和意义多么出类拔萃,它们只有在天主的恩典下才能得到发展和提升。因此,西方基督徒应该促进对东方智慧的理解与尊重。我们要回到基督本身寻求东西方水乳交融的契合点,祂是天地之间、天人之间和谐的基础。

吴经熊在写作中谈及中国基督宗教哲学家应该对中国古代哲学家进行“洗礼”:“我们需要对东方文化和生命之道进行‘洗礼’,才能谈论东方的皈依。但由于东方最具代表性的圣贤都是神秘主义者,如果我们不首先深入研究被忽视的遗产,即基督宗教神秘主义取之不竭的宝藏,我们就无法对他们进行‘洗礼’。为了引导东方人接近基督,我们必须置身于‘不知之云’中,祈祷圣神将我们的灵魂从物质文明的奴役和现代技术的短浅目光中解放出来”。

在此,我们不应拘泥于“洗礼”的字面意思,而是将它理解为一种在对话中比较中国经典与基督宗教教义和价值观的方式。正如耶稣会士若望∙哈顿(John Hardon)神父所言,“在他所有的著作中,吴经熊始终不懈于借鉴东方的智慧结晶。在他的眼中,非基督宗教思想的精髓在基督宗教中得到圆满。毫不夸张地说,我们可以透过这位中国贤士预见福音在东方闪耀的光辉”[14]。

庇护十二世在1954年颁布的通谕《致中国人民》(Ad Sinarumgentem)中指出,中国人民 “自古以来就以其成就、文学和灿烂的文明在亚洲各民族中脱颖而出;此外,福音之光的启示更使其光彩夺目,基督宗教美德的光辉照亮世间的智慧,使公民美德得到更好的完善和巩固”。

虽然吴经熊得到了庇护十二世、富尔顿∙席恩(Fulton Sheen)主教和弗兰克∙希德(Frank Sheed)的一致赞扬,但他的作品和灵性历程对中国和西方的基督徒来说甚为陌生。然而,他对东西方对话的重大贡献将继续在东方和西方发挥重要作用。圣若望∙保禄二世在世界主教会议后颁布的宗座劝谕《教会在亚洲》中写道:“福音的传播者可以从圣保禄的经验取得依据,他与他的听众进行有关哲学、文化和宗教价值的交谈。[…]因此,宣讲耶稣的任务,要以一种能够让亚洲人民认同耶稣的方式,而同时还要保存对教会神学教义的忠实,和对他们自身亚洲根源的忠实,这实在是个巨大的挑战”[15]。

关于基督宗教精神和中国传统思想的对话,吴经熊的探索历程及其促进文化融合的方式可谓我们的启迪和楷模。

-

J. Wu, Beyond East and West, New York, Sheed and Ward, 1951 (意文版:Al di làdell’Est e dell’Ovest, Brescia, Morcelliana, 1955年;中文版:《超越东西方:吴经熊自传》,社会科学文献出版社,2013年)。 ↑

-

J. Wu, Al di là dell’Est e dell’Ovest, Brescia, Morcelliana, 1955, 93. ↑

-

同上, 103. ↑

-

同上,140。 ↑

-

J. Wu, Il Carmelo interiore.Le tre tappe della via dell’amore, Turin, Marietti, 1960, 76. ↑

-

老子,《道德经》,28。 ↑

-

同上,8。 ↑

-

Teresa di Gesù Bambino, s., «Lettera a suor Agnese di Gesù», in Id., Opere complete. Scritti e ultime parole, Città del Vaticano – Roma, Libr. Ed. Vaticana – OCD, 2009, 340。这段文字摘自写给艾格尼丝修女(Madre Agnese di Gesù)的信,日期很可能是1889年5月。 ↑

-

老子,《道德经》,22。 ↑

-

Teresa di Gesù Bambino, s., «Ultimi colloqui. 7 giugno 1897», in Id., Opere complete…, cit., 990. ↑

-

老子,《道德经》,7。 ↑

-

同上,43。 ↑

-

参见 J. Wu, ChineseHumanism and Christian Spirituality, New York, Angelico Press, 2017. ↑

-

J. A. Hardon, The CatholicLifetime Reading Plan, New York, Doubleday, 1989. ↑

-

若望∙保禄二世,世界主教会议后宗座劝谕《教会在亚洲》(1999年11月6日),第20条。 ↑