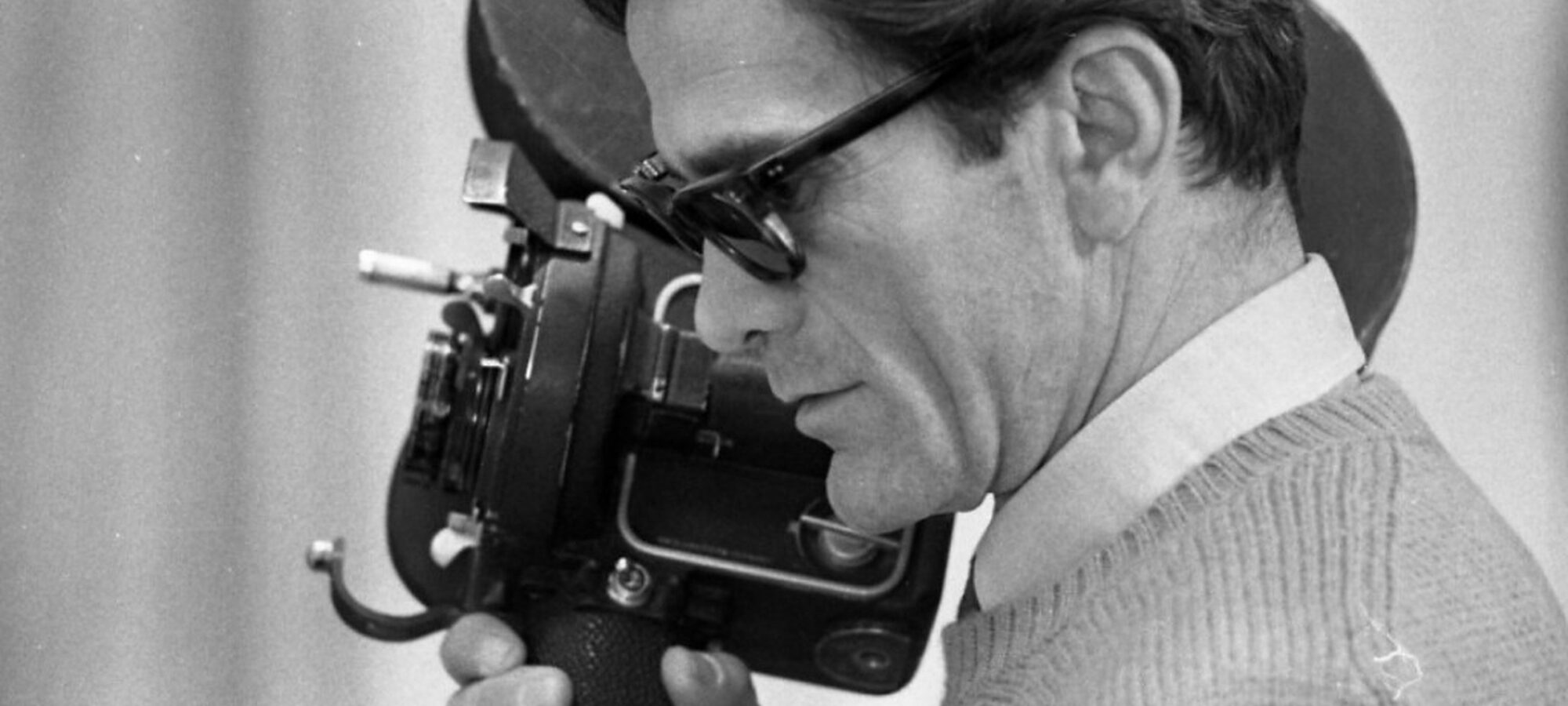

我们应该如何接近皮埃尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini,1922-75)这样一位上世纪文坛巨匠?如何解读、领会和品味他形式多样的作品?作为诗人、作家、编剧、导演及自由思想家,其多才多艺可提供众多的视角和依据。然而,“他的作品需要一种整体性理解,而不是将不同的体裁区分开来:唯有如此,它们才能真正作为一部伟大的‘整体’作品展现,其中的不同阶段围绕一个有创意、开放和富于变化的话题展开”[1]。同样,他的生活经历及其作品也是不可分割的。

作为出发点,我们不妨引用作家费迪南多·卡蒙(Ferdinando Camon)对他们的一次会晤的形象描述:“帕索里尼这个人阴郁、刻薄、爱使用暴力、爱谴责、好论战,在他身上看不到温顺和谦卑:这些都预示着失败。随着帕索里尼的固定形象逐渐从我的脑海中淡去,取而代之的是我面前的一个真正的他,我在捉摸不定中(并将继续如此)感受到他的纠结:激情和智性、内心感触和意识形态、自寻苦恼和徒劳的恼怒,以及反叛、接受、安慰、黑暗力量和启示。他将所有这一系列在对立或差异中并存的情感归因于‘对人生的爱’这一共同根源,但是,这些情感只有在被激起并带来痛苦时才会向我们展示,并形成它的‘生命力’”[2]。

也许正是对人生毫无保留——包括其神秘性和矛盾性——的热爱成为唤醒帕索里尼的世界观和诗意的要素。这是一种“基督徒对世界和人间事物的爱的启示”[3],是非理性的灵感。

对生活的热爱和本真性:农民世界和罗马郊区

帕索里尼的视线中交织着宗教和对当地神话般历史的无限眷恋,也可以说是对他年轻时代的弗留利农民世界的留恋。这是一个本真的远方领地,那里的生活是与大自然、动物和大地的共融,是名副其实的人文圣地。

越是充满兽性的地方,世界就越是神圣。帕索里尼在《卑微的意大利》(L’ umile Italia,取自《葛兰西的骨灰》[Le ceneri di Gramsci],1957年)一诗中这样写道。在这首诗中北方与南方的对比中,燕子成为纯洁而卑微的北方的象征,生动地代表着闪耀在那里的最淳朴的人性:啊,燕子呢喃,/卑微的意大利的低语!却又是盛大的节日:/在复活节的喷泉边,在波河河口,在黯淡的/小广场的微光中,在核桃树下,/在成排的桑树/从一颗树到另一颗树的节日彩挂中,你们啾啾不停,/好一派宜人的苍翠!那里仍保存着一个时代留下的痕迹,那是一个艰苦、贫穷但不腐朽的世界,它与资本主义和消费社会的破坏性暴力对峙:正是在纯粹的人文时代,/在一片情怀的人性中,/你一闪即逝的舞姿变成永恒/那灵魂的甜蜜,/似近似远/从无法追回的以往中归回/永久地盘旋于无怨的世界上,降落于池塘/日光中的山坡,刺鼻的农场,装扮着/乡村,似乎古今无分。

帕索里尼将对生活的热爱倾注于一个已经消逝的世界,这将伴随他的一生。在用弗留利方言写成的诗歌《钟声之歌》(Ciant da li campani)中,他这样写道:我是一个爱的精灵,从远方归回自己的土地(Jo soi spìrit d’amôr, / c’a a la sò tière al tòrne di lontàn)[4]。整体而言,在他形式多样的作品中,人们可以读到对真实生活的渴望,这种渴望遭到并非进步的发展以及压抑人类的消费社会的扼杀,使人成为失去真正生活能力的自动装置。

对帕索里尼来说,语言是一种追求非审美风格的核心,旨在寻回一种至关重要的原始表达力维度。他青年时期诗歌中的弗留利方言,以及他在小说《求生男孩》(Ragazzi di vita,1955年)和《暴力人生》(Una vita violenta,1959年)中所使用的罗马郊区男孩的俚语,都回应了他对一种原始语言根源的渴望,是一种简单、自发、真实的人性的表达和人际关系需求的结果。

帕索里尼在17岁时开始用弗留利语写诗。他的方言诗歌创作的一个参考点是卡萨尔萨(Casarsa)的家(也是他母亲的出生地),他曾在第二次世界大战期间在那里避难。

帕索里尼对诗歌的热爱尤其表现于隐逸学派。隐逸学派以诗歌语言的绝对化为基本思想,随之而来的风险是完全的不可理解性,彻底的无法交流。对帕索里尼本人而言,弗留利方言并不是他的母语:他的母亲虽出身于该地区的富有农户,但讲的是威尼托方言。帕索里尼听到农民说的弗留利方言并为其特性而着迷,他学习这一方言是“出于一种神秘的爱的举动,类似于19世纪普罗旺斯诗人以方言进行创作的热潮(félibrisme)”[5]。起初,弗留利方言的使用是在隐逸学派诗学框架内的一种实验性尝试,远离任何现实主义,晦涩难懂。然而,与方言的接触对帕索里尼产生了转折性的影响:“我刚刚采用它时,便意识到自己受益于一些活生生的、真实的东西,它产生了回旋镖的效果。正是通过弗留利方言,我开始了解到真实的农民世界的一角。[……]这是一发而不可收的一步,我从此开始使用方言,并不是将它作为一种审美和隐逸学派工具,而是越来越多地作为一种客观的现实元素:这在我的小说中达到了高潮,其中罗马方言的使用方式与我起初使用弗留利方言的方式截然相反”[6]。

他在弗留利进行诗歌实验的初期恰逢他与另一种艺术形式的相遇:绘画。他初期创作试验质朴的亲和力引人注目。如果说方言在诗歌中的使用表达着他与现实的激进、可塑的关系,那么他在绘画中的现实主义则是物质性的:这一阶段的绘画是在简陋的物质基础上进行的,比如麻布或包装纸。艺术家强调了它们的物质性和不完美性,以及质朴的生命力,表达了一种可追溯到事物本身的神圣性。在这个意义上,“人们也许可以理解帕索里尼1974年发表于《博拉菲艺术》(Bolaffi Arte)期刊上的说明:‘我的绘画也是方言,就像以方言作诗’。方言是一种神圣的语言:‘我仍能感觉到在作画时所感到的事物中的宗教性’”[7]。

1950年抵达罗马对帕索里尼具有决定性意义。这是一个新的社会环境的发现:他开始接触首都罗马的社会底层,从社会学和文化角度来看,这是一次重要的经验。他的两部罗马小说《街头男孩》(Ragazzi di vita)和《暴力人生》(Una vita violenta)以近似摄影的方式忠实地再现了他在罗马最初几年中生活的罗马郊区环境。对捕捉新现实内在精髓的渴望使他“以客观形式使用当地下层阶级的方言,以求对(面前的)世界最逼真的写实”[8]。

他探究的目光停留在“罗马平民”身上,这些“可怜的基督”身无分文,在一种悲剧性的混沌状态中挣扎求生:他们的人生在没有出路的苦难中诞生,在激烈的怀疑中流逝,在迷茫不解中结束。他们粗野的(和引人发笑的)激情体现着一种充实的活力和一种要求生存权利的人性。这些人物之间以罗马方言进行的对话洋溢着强烈的生活气息,例如,在《暴力人生》年轻主人公托马索习以为常的一个在外度过的夜晚,一场较量在悠然自得中展开:“咱们来不来呀?”,萨尔瓦托雷打断歌曲,满怀热情地说到。“嘿,哥们儿,来吧嘿”,托马索欢快地答应着。胆小鬼(Cagone)也侧转过身体随声附和:“走!活着去!”[9]。罗马方言的确是生动刻画在那种特定社会环境中的“生存于世”的唯一手段,帕索里尼满怀激情地投入于其中,但并不因为这种爱而对它的残酷和无奈手下留情。

20世纪60年代初,帕索里尼在作为编剧与费里尼、博洛尼尼、索尔达蒂等当时的一些主要导演进行了一些合作之后,以影片《乞丐》(Accattone,1961年)和《罗马妈妈》(Mamma Roma ,1962年)登陆电影界。如同他的两部小说,这部影片的主角也是罗马的下层阶级。当时,这位新导演年近四十,对电影制作艺术几乎一无所知。他再一次满怀热情地投入了一个自己完全陌生的领域,重新以激情开创了一种独特的风格——他特有的对现实的诗意观点。

这一相遇具有决定性;他对电影媒介的发现具有真正的启示性特征。对于帕索里尼,电影的力量在于其揭示现实的独特表达力:“每一种其他语言都需要通过‘象征性’符号系统进行表达,而电影符号却与此不同:它们是‘图像’(或具有相似性的标记),或许也可以称其为生活的标志;换言之,所有其他传媒方式都通过符号来表达现实,而电影则是以现实来表达现实”[10]。他的首部影片《乞丐》(1961年)的主人公是罗马郊区一个年轻的妓女剥削者。他的生活围绕着一个酒吧展开,那是他与无所事事的朋友聚会的场所。

如同在诗歌、绘画和文学领域,帕索里尼在最内在的本质中拥抱他所热爱的现实的愿望引导他探索一种个人风格。其电影技术仅在外表上“与战后意大利的电影大师们所采用的技术相似,包括罗伯托·罗西里尼(Roberto Rossellini)、卢奇诺·维斯康蒂(Luchino Visconti)、切萨雷· 扎瓦蒂尼(Cesare Zavattini)和维托里奥·德西卡(Vittorio de Sica)。自然环境、非专业演员、方言的使用、社会谴责的力度、没有任何含糊其辞或刻意追求戏剧效果的意图。然而,如果仔细观察帕索里尼的影片以及那些属于新现实主义的影片的异同,我们就会发现,它们尤其在风格方面异大于同”[11]。

首先,他对新现实主义导演经常使用的长镜头(piano-sequenza)技术的拒绝引人注目。对此,帕索里尼本人的回答最为清晰有力:“《乞丐》中没有长镜头[…]。那么,这意味着什么呢?长镜头是最自然的电影技术类型。也就是说,当我想赋予一个场景自然的感觉时,我便制作一个长镜头。也就是说,我在那里用摄影机拍摄一整段时间的整个场景:一个男人走进房间,喝一杯水,观望窗外,然后离开。我从某个角度不间断地连续展示这一场景,所以长镜头与现实中的行动本身时间长度相等。这就是电影的自然主义时刻。然而,长镜头在《乞丐》中从未出现,这将自然主义时刻排除于外。相反,影片中存在着众多不连贯的镜头,它们意味着我所看到的现实的每一时刻,每一片段,每个物体,每张面孔。因此,在每个物体和每张面孔中,如果你从正面郑重地端详它们,我们之前所说的东西便显现出来了,那就是神圣性”[12]。

《乞丐》中对巴赫音乐的使用令人为之感叹。这种音乐和下层阶级的现实形成鲜明的反差,将这些贫穷者的神圣性提升至史诗般的神话层面。对于帕索里尼来说,这便是罗马郊区的“可怜虫”的特征:“苦难,就其本质而言,总是如同史诗一般。那些在一个可怜虫、一个穷人、一个下层阶级的心理中发挥作用的因素,在某种程度上总是淳朴的,它们因为没有感知而具有本质性”[13]。

电影技术因此成为揭示现实中的神圣性的艺术方式:“当我摄制影片时”,帕索里尼说,“我让自己沉浸于对面前一个物体、一件事情、一张面孔、一组眼神、一片风景的迷恋中,就好像是面对一个神圣即将从中迸发的装置”[14]。

此外,帕索里尼的配音理论也很有启发性。配音是一个有助于挖掘人物的丰富性和神秘性的基本途径,可以避免因侧重于渲染人物的某些层面而抹煞其复杂性和神圣性。对帕索里尼来说,“配音在对人物进行加工的同时使他变得更为神秘:将其放大,使其充实现场拍摄、画面和声音录制同步进行。[…]我坚信现实,坚信现实主义,但无法容忍自然主义。关键在于,我对现实的爱是哲学性和充满崇敬的,但与自然主义无关”[15]。

在对领悟现实的渴望和对人生的热爱中,帕索里尼与电影界的相遇成为他走向艺术家生涯的分水岭。这在一方面使他以耳闻目睹的形式置身于现实中,在另一方面有助于他对所观察到的现实予以筛选:经过对特定细节的提炼和反思,帕索里尼重新将它们以他看待事物的方式——他对生活充满爱的凝视——呈现给我们[16]。帕索里尼如此描述了这一发现的重要性:“我一度表现于对文学和生活的热爱的激情被剥去了对文学的爱,显出它真正的模样,那就是对我身边的生活和现实的激情,包括现实中的物质、性、客观和存在。这是我的第一个也是唯一的一个伟大的爱。而且,在某种程度上,正是电影促使我转向这种爱,并以影片作为唯一形式来表达它”[17]。

热爱人生和意识形态:马克思主义,基督和教会

帕索里尼的马克思主义起源于他对弗留利农民世界的热情:“战后不久,雇农掀起了反对弗留利大地主的大规模斗争[…]。那是我第一次面对阶级斗争,但我丝毫没有犹豫:立即站到了劳动者的一边。劳工们的脖子上戴着红领巾,从那一刻起,我就接受了共产主义,就这样,出于感情。后来,我读了马克思和一些马克思主义思想家的作品”[18]。因此,他对马克思主义的赞同似乎奠基于一种具体的人道主义,而并非意识形态的诉求,它与捍卫真实的人性紧密相连,其中农民世界是帕索里尼心目中一个最重要的人性代表。马克思主义本身,就其诗意愿景而言,似乎也建立于对人生命神圣性的深厚崇敬之基础上,与资产阶级世界相对立。对于知识分子来说,“资产阶级并不热爱人生,而是占有它。这意味着玩世不恭和庸俗[…]。马克思主义,在其批判性和革命性实践中,意味着对人生的热爱,并以此对人类历史和过去进行新的、充满活力和爱的修正”[19]。在他的这一观念中,帕索里尼毫不迟疑地在基督信仰和马克思主义之间寻求一个交汇点,尽管他意识到了两者间明显的不可调和性:“马克思主义者将人生和未来完全置于时间范围和世俗生活范围内,而天主教徒则把人生投射于来世之中”[20]。

帕索里尼所搭建的桥梁在于确定马克思学说起源中与基督信仰的相通之处,即对工厂中受剥削的工人和儿童的同情:“正是在这种同情、关怀以及对他人和受苦者的认同的名义下,马克思随后创立并完善了他的整个意识形态和唯物主义思想”[21]。

马克思主义被视为改善人类未来的设想,源于对现实的鲜活的爱,对帕索里尼来说,这似乎与基督的一个想法相吻合:祂以爱自己和爱近人的名义,鼓励我们战胜所有可悲的被动性,成为彻底性变革的主动因素。

难怪对帕索里尼而言,《福音书》的高潮之一是耶稣的话:“谁若愿意跟随我,该弃绝自己,背着自己的十字架来跟随我。因为谁若愿意救自己的性命,必要丧失性命;但谁若为我的原故,丧失自己的性命,必要获得性命”(玛16:24-25)。他在此看到了耶稣的不妥协,即“反对普通人阵线(qualunquismo)和不加反抗的罪,总之,反对轻易与生活和解的罪”[22]。

我们可以借助于这种激进的福音观来解读帕索里尼与天主教会的积极论战。在他看来,天主教会的过失在于背叛了以福音的彻底性为核心的耶稣的信息。如果说以基督为中心的基督信仰旨在恢复人的本真性,恢复人在这个世界上的神圣存在,那么对帕索里尼来说,教会如今已经远离了人性和真理,正如《我那个时代的宗教》(La religione del mio tempo,1961年同名诗集的一部分)中一些精辟诗句的揭示:任何人的激情/真正的激情/都未能在教会的言行中显现。她是一个被征服了的教会,与权威达成了协议:那些不知情的资产者有祸了/这种基督信仰,/在每一种特权、每一种屈服,/每一种奴役的标志中;罪恶/不过是一种侵略的罪行/日常的确定性,被憎恨:/出于恐惧和干涸;教会:/国家无情的心脏。

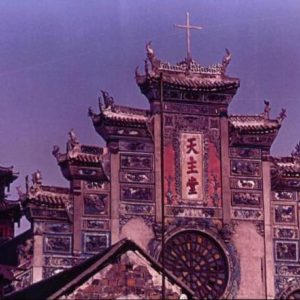

教会在其根深蒂固的自我保护中忽视了人以及人的迫切需求,将自己封闭于一个远离现实,装腔作势的世界中:这一观点在电影《软奶酪》(La Ricotta,1963年)中得到了精彩的展示。这部短片叙述的是一部关于耶稣受难电影的摄制过程。影片中,黑白场景与彩色场景交替出现,前者是关于电影摄制的故事,后者是对制作完成后的影片的一种预演。彩色镜头以其矫饰主义的美化风格(受蓬托莫[Pontormo]和罗索·菲奥伦蒂诺[Rosso Fiorentino]的绘画启发)重现了一个人造的戏剧性耶稣受难场景:这是对一个封闭于形式主义、远离现实生活的教会的描述。在影片中,真正的福音发生在被招募来扮演右盗角色的下层阶级斯特拉奇(Stracci,意为破布)的黑白场景中,在集体的漠不关心中,他后来死于拍摄现场的十字架上。对帕索里尼而言,这是一个刺耳的丑闻:教会实际上背叛了她守护至高至美道德的角色,而这位导演承认他唯有在福音书中才体验到了这种美——正如他在写给制片人阿尔弗雷多·比尼(Alfredo Bini)的私函中所言[23]。

福音书的至圣首要地位在《玛窦福音》(Il Vangelo secondo Matteo,1964)这部杰作对适当表达风格的探索中得到再现。导演猛然意识到,他为了使现实神圣化而采用的正面、庄严的电影风格不适合用来呈现福音:因为它是“神圣的精华”,而旨在使现实神圣化的风格可能会显得繁缛。“以神圣的风格来呈现《福音》与企图超越完美无异:结果只能是留于浮夸。《乞丐》中用以表现神圣的技术和风格还算不错,但把它们应用于圣经则荒诞不经:因此,我失去了信心,几乎濒临放弃的边缘。然而,当在维泰博(Viterbo)附近拍摄洗礼场景时,我决定打破自己所有的技术性成见。我于是开始使用变焦,学习与神圣毫不相关、几乎是纪录片式,新的运镜和对镜方式。就这样,一个全新的风格出现了”[24]。

有趣的是,帕索里尼虽然不承认耶稣的神性,却在他身上感觉到一种神圣的绝对性,一种无须媒介而向所有人敞开的完美,一种在其他俗世现实中无法奢求的完美。他发现一个不言自明的事实摆在自己面前:任何艺术意图都不过是修辞而已。

热爱生活和去神圣化:新资本主义和消费主义

如果说帕索里尼作品中的艺术张力总是围绕整体表现人生神圣性的需要,那么他对新资本主义的深恶痛绝则顺理成章。在他看来,新资本主义是对人的彻底去人性化和对人生的去神圣化的罪魁。这位文人对“新资本主义社会使人沦为去人性的自动装置”这一悲剧性未来假设充满恐惧[25]。从这个角度来看,他最热衷的一个标靶是小资产阶级世界;对帕索里尼来说,这是一个令人窒息、去人性化的世界,其中不存在任何真实的关系和活力,大获全胜的是虚伪礼仪的庸俗性——一种缺乏人性的同质化表现。在这种黯淡的千篇一律uniformità)背后,是消费的焦虑:那种屈从于一种无形指令的焦虑。对这位文人来说,这是一种新式法西斯主义,其危险性在于它是无意识的逆来顺受:“意大利的每个人都处于惶惶不安的内在困窘中,希望能够与别人一样地消费、快乐、自由:因为这是一种在无意识中接受的指令,他对此俯首帖耳,不过是为了避免感到自己有所不同”[26]。

帕索里尼为这个昏睡社会的盲目性而感到震惊,这个社会正天真地走向一个不可挽回的命运,于是他在不同领域展开斗争:从报纸和杂志上发表的激烈抨击,到他的影片的讽喻。具有象征意义的是影片《俄狄浦斯王》(1967年)中的俄狄浦斯这一人物,该片根据索福克勒斯(Sofocle)的同名悲剧改编。刺瞎自己双眼的悲剧主人公代表了“一个拒绝观察事物内部的人,如同所有天真无邪的人,他们的生活是充当人生和个人情感的猎物”[27]。在影片《定理》(Teorema,1968年)中,对人生的创伤性觉醒发生在一个富裕的米兰家庭中,这是深为导演所厌恶的资产阶级世界的典型代表。一个神秘访客的到来使家庭的每个成员受到无法挽回的震动,掀起了一场因神圣而起的惊涛骇浪。

影片《美狄亚》(Medea,1969年)的创作灵感来自欧里庇得斯(Euripide)的同名悲剧,但表现于一种相反的经历:接受古典教育的美狄亚竭力在自己生活的新世界中定位。具有强烈象征意义的是“神圣马人”在主人公的情人杰森的成长过程中所扮演的教育角色:如果说童年时以半人半马的神话形象出现旨在教导他“一切都是神圣的”,那么在孩子长大后以一个普通人的形象出现是为了让他明白自己所接受的教导“在古代世界是有用的,但在这个现代世界,它不再有用了”。最后,当杰森已经成年时,马人一分为二,既以人的形式出现,又以神话中的马人形式出现:这似乎是为了强调神圣和非神圣的不可避免的共存[28]。

对以往神圣世界的惋怀——在自由、活力和真实人性的激励下——是1971年至1974年期间拍摄的三部影片的起源,是构成“人生三部曲”的成分。这三部作品的灵感来自世界文学的三部伟大经典,即《十日谈》、《坎特伯雷故事集》和《一千零一夜》。它们是对最无忧无虑的青春活力的赞歌:性被视为自由和欢乐的表现。艺术家对富有人情的现实的热情变成了一种轻松的游戏,用他自己的话说:“我并没有在《十日谈》中刻意追求以现实表达现实、以人表达人、以物表达物,以此制作一件艺术作品,我不过是与自嘲的现实‘嬉戏’而已”[29]。

一个非凡的形象是演员尼内托·达沃利(Ninetto Davoli),帕索里尼的代表性演员之一。他在“三部曲”的三部影片以及此前的表演唤起了一种原始的、无政府的无忧无虑。他精力充沛的表现力使帕索里尼的作品充斥着一种富有感染力的欢快,充满单纯、活力和触之可及的真实感。

与此截然不同的是他最后一部骇人的影片:《索多玛120天》(Salò ,又名Le 120 giornate di Sodoma)。其中所隐喻的是一种暴权在对人的生命实行非人性化的最猖獗阶段,把人及其身体沦为一种物品,一种消费品。性不再是自由和活力的表达,而是变成了一种无处不在的暴权通过压迫和物化人性制造压制和死亡的象征。

* * *

帕索里尼,一个充满矛盾的人物,始终如一的唯有他触摸现实隐秘的迫切表达欲望,也许他在热爱和拥抱生活的方方面面中激进甚或绝望的执着探索应该得到肯定。

这种探索经历既是马克思主义知识分子的理性及其精彩的社会分析,又是人无法控制自己不可抗拒(和吞没一切)的活力的非理性,以至上升为一种抒情诗人的意识:“真理不在一个梦中,而是在许多梦中”,正如《一千零一夜》(Il Fiore delle mille e una notte)的年轻主人公阿拉丁所言。

在这篇(非常笼统的)简介的最后,以同一种无法调和纯真之美,陀思妥耶夫斯基的精彩小说中阿尔乔沙·卡拉马佐夫对他的兄弟伊万的建议像来自遥远世界的回声一样响起:最要紧的是热爱生活!它先于世界上的一切事物,先于人生的意义,先于一切人生的逻辑!

在帕索里尼作品的无神论宗教性中,无论是对于信徒和非信徒、思索者和非思索者,都有可能发现一种诗意的劝告,即抛开顾虑,在最真实、最具体的现实中寻求真正的活力,这种活力体现于人生奥秘所有的复杂性中。最接近我们的正是有形的现实,即使它有时是肮脏和绝望的,带着所有的脆弱性,但唯有以现实的书本为起点,才可能接近生命的起源,接近天主和超性——生命神圣奥秘之本。

- R. Carnero, «Il secolo di Pasolini, grande (in)attuale», in Avvenire, 4 marzo 2022. ↑

- P. P. Pasolini, «Intervista rilasciata a Ferdinando Camon», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, Milano, Mondadori, 2001, 1580. ↑

- 同上, «Risposta ad un “insoddisfatto”», ivi, 1021. ↑

- P. P. Pasolini, «Appendici a “La meglio Gioventù”», in Id., Tutte le poesie, vol. II, Milano, Mondadori, 2001, 182. ↑

- 同上,«Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, Milano, Mondadori, 2001, 1289. ↑

- 同上,1289 s. ↑

- A.Beltrami,”在绘画中,他的快乐变成了物质”,在Avvenire,2022年3月4日。 ↑

- P.P. Pasolini, “Pasolini on Pasolini.与Jon Halliday的对话》,同上,1299。 ↑

- 同上。Una vita violenta, Milan, Garzanti, 1960, 59. ↑

- P. P. Pasolini, «Consapevolezza del linguaggio. Lo stile», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., 1493. ↑

- V. Fantuzzi, «Pasolini sulla via del Vangelo», in Civ. Catt. 2009 III 504 s. ↑

- L. Fontanella (ed.), Pasolini rilegge Pasolini. Intervista con Giuseppe Cardillo, Milano, Archinto, 2005, 53 s. ↑

- P. P. Pasolini, «Una visione del mondo epico-religiosa», in Id., Pasolini per il cinema, vol. II, Milano, Mondadori, 2001, 2846. ↑

- 同上, »Consapevolezza del linguaggio. Lo stile《«,cit., 1494. ↑

- 同上, »Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday,« cit., 1309. ↑

- 参阅V. Fantuzzi, Cinema sacro e profano, Roma, La Civiltà Cattolica, 1983, 302. ↑

- P. P. Pasolini, «Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday», cit., 1302. ↑

- 同上,1291。 ↑

- 同上,«Risposta ad un “insoddisfatto”», cit., 1022. ↑

- 同上,«Marxismo e Cristianesimo», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., 803. ↑

- 同上,787。 ↑

- P.P. Pasolini. «Intervista rilasciata a Clemente Ciattaglia», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., 1684. ↑

- 参阅V. Fantuzzi, «Enrique Irazoqui: un ragazzo che non voleva essere Gesù», in Civ. Catt. 2013 II 581 s. ↑

- P. P. Pasolini, «Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday», cit., 1337. ↑

- 同上,«La necessità di combattere la disumanizzazione operata dal neocapitalismo», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., 1577. ↑

- 同上,«Ampliamento del “bozzetto”», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., 330. ↑

- 同上,«Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday», cit., 1365. ↑

- 参阅V. Fantuzzi, «Pasolini e la religione del suo tempo», in Civ. Catt. 2022 I 431 s. ↑

- P. P. Pasolini, «Io e Boccaccio», in Id., Saggi sulla politica e sulla società, cit., 1654. ↑