一个始终现实的议题

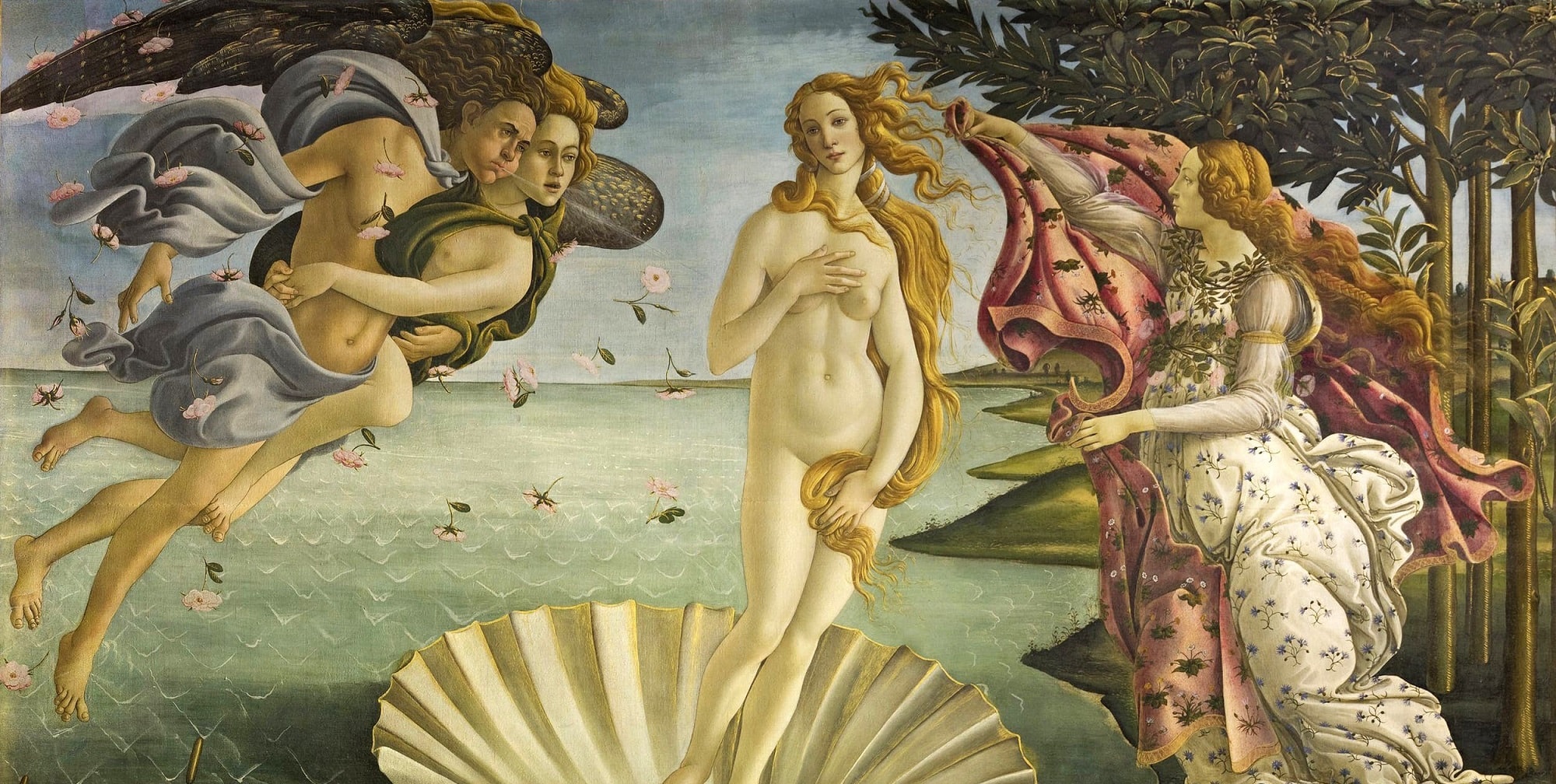

艺术作为美和美的主要表达方式,始终是人类生活中特出的要素,即使在生命的最重大问题上也是如此。要是哲学、心理学和神学一直是反省与人生意义及其智慧有关的事物的最佳场所,则美对人的激励正显示人生意义及其智慧的临在。艺术以它独特的方式传布美,它是特出的教育途径,使人选择一种能使生命变得“美好”的生活方式。

一如哲学传统所承认的,美是“发亮的”,它吸引人,迷人,触及生命,同时传达生命;美使人“活着”,让人体味生命:“美之所以立刻吸引人灵渴望它,理由就在于它存在的本质。由于美是适度的结构,所以美不只是它本身是什么,更是在展示它本身所具有的恰如其份与和谐的整体…。美不仅是单纯的均衡对称,而是把建立在它身上的展现出来。美的本性就是闪耀发光,而闪耀发光意味着照亮某些东西,一如太阳。因此,它把自己显露在光线照射的地方。美有着光存在的方式”[1]。

至于光,它乃是人灵走向圆满生命旅途上有力的标志。没有任何事物能像美这样有能力谈及我们本身,谈及我们的生命,谈及天主,因为美与感性、想象力及感情有密切的关系,它把人的肉体和精神融合为一。奥斯定认为只有内在的眼光能够领会和谐的均衡,而这均衡乃是美的特征:“为此你认出最崇高的和谐是什么:不要离开自身,但要回归自己;真理居住在人内心,如果你发现你的本性是易变的,那么你也可以超越你自己”[2]。

美也是不同知识的场所,诸如美学;哲学;圣经;乃至心理学;文学和历史。在这些不同知识的对比领域中,美代表智慧和“批判(contestativa)”的角色:事实上它批评当今消费主义的观念,这个观念首先视美学为一大商机,或者企图占有美,把美贬降为技术,将之视为应用的规则和公式。这一切反将致使美消失。

事实上,当我们思考美的时候不得不考虑到它的对称物,或它的反面,即丑陋,以及它的密切相关物,即粗俗,肤浅,以及它的用途和利益。这些问题在最近两个世纪以来的西方文化史中似乎占有相当的重要性。根据艾里希·弗洛姆(Erich Fromm)名言,美首先提防自己免陷于诱惑和猥亵,戒避占有的观念[3]。

人不只活于美

美所显示的特征之一就是它与其它基本价值有内在的密切关系,这些价值是哲学所谓的属于“先验的”,如善、真理、和谐等等。每个人不但会立刻觉察出来这些关系,甚至很自然地把美视同善和真理。然而这样的自然联想也容易造成判断错误,给自己的生命带来严重的后果。

就如众所周知的,美在诱惑和操控方面具有很大的力量;如果美被妄用,足以迷惑和欺骗人心,操纵人的想象力,使人同意度不适宜的生活:“美经由文学、音乐、戏剧、电影、绘画、壁画等媒介传达给广大群众。小说、演剧、画作与雕塑的描述并不拟定某种概念,而是建构一个实况并提出一个明确的行动……。于是,某种行动就此发生,因为那是对某个特定问题唯一可能的答复……。要是经由种种媒体表达工具所叙述的无数故事都同意提出一种为人处事的伦理氛围和状况,以此作为解决某一特定问题的方式,则这些解决方案便很容易明显地、自然地成为那些遭到这些信息轰炸的人的共识……。在一本哲学或伦理神学书中进行有关离婚或安乐死的辩论,首先会举出正反两面的理由,之后得出支持或者反对的结论;这样的辩论带来反省,讨论和比较;然而故事叙述则把个别的决定卷入故事结构的无情逻辑中,它不先说理论证,至少不直接如此做,即刻卷入事态情节中”[4]。

关于美为什么吸引人,心理学曾就其操控和说服的作用过程进行广泛的研究,但历代以来的艺术家们对这点早已知道。有关的实验指出人自然倾向于把体态的美与内在伦理道德的品质联结起来,以增进信心和可靠性。有一群男孩子想经由门外对讲机来认识室内的女孩子们,但彼此看不见;男孩子们手中只握有一张女孩子们特意修改得更美或更丑的照片:“所有以为自己在跟一位漂亮的女孩子讲话的男孩子,都认为对方女孩子还有许多其他的优点:他们想象这个女孩子很平稳,和蔼可亲,尤其非常漂亮。而那些以为自己在跟一位并不吸引人的女孩子谈话的男孩子,则较少倾向于相信这位女孩子有什么其他的优点。那些交给男孩子们的照片种类也影响女孩子们的态度,即使她们并不知道对方男孩子正在观看的是哪张照片。某些观察者在聆听对讲机中女孩子讲话的录音之后,认为那些知道自己被对方男子视为具吸引力的女孩子都对自己更有信心和感到具有引诱力。知道自己受到正在观赏(即使经过修饰的美丽照片)的男孩子的青睐,这就足以让处在对讲机另一端的女孩子们,不受到她们真实相貌的影响,而表现出她们最优秀的一面”[5]。

感受到被赏识和其个人行动的自如及自重之间存在着一种循环作用,这种作用使个人更容易发挥所能。当两个人之间发生这样的作用时,他们彼此更容易产生感情。

在另一个实验中,研究人士让某些人相信自己是令人喜欢的,而另一些人是令人讨厌的。这些研究者于是为接受他们实验的人举办了一次会晤:“那些被称为令对方喜欢的人比那些被称为令人讨厌者表现得更彬彬有礼,他们乐意提供个人的咨询,而且乐于合作…。于是很快地产生两个螺旋式方向,或表现到吸引力的极致,或陷入厌恶的谷底。这项对一些男女孩子进行受欢迎或遭讨厌的 ‘匿名讯息’ 实验研究引发了一连串的反应”[6]。为此,线上聊天发言对那些自觉得丑陋、不相当、窘迫不自在、体态不受欣赏的人是一大帮助:“在某特定的交互影响中,至少在开始的时候,互联网使人可以把以体态之美作为彼此吸引的主要因素的观念搁置一旁”[7]。

因此,面对真实的人,美或不美可以成为彼此沟通的渠道或对照的屏幕。这就是为什么人自然倾向于相信被以为美的对谈者,并因此变得更容易关注和信赖对方,即使所握有的咨询并非如此。这些都是从事企业、咨询和广告界人士熟悉的技巧手法:这些都是人工制造的色彩鲜艳的成果,是封面华丽的书籍,它们打动并吸引人,使人觉得美好并渴望拥有。遗憾的是这一切不全是真实的,它们呈现出来的固然是光耀夺目,实则在掩饰它们所缺乏的主要特征,这对身心健康都有害[8]。

事实上,“美好”、“讨人喜爱”和“令人渴望”也是圣经上第一个诱惑的同义词:圣经记载指出这些正是欺骗的基本手法。创世纪第三章的记载指出,这些自发性的动作如果缺乏精神上的纪律,如果没有真理、良善、合一这些组成美丽项链之珠作为依据,将足以危险地造成欺骗,乃至于陷于着迷。人原来寻求善,结果却发现与善完全相反的事物,因为它仅有表面的美而已。极具意义的是达味犯罪的那段记载:他被巴特舍巴的美所吸引,犯了最邪恶的行为,成为通奸者,说谎者,背叛者和谋杀者。只有在他与纳堂先知见面后,先知才帮助他看清自己的罪状(参见撒下11-12)。美让达味神魂颠倒,迷惑,使他无力警觉到自己选择的严重性。圣经的记述指出历代以来每位男男女女面对的危险,提醒他们勿轻信表面。

文学虽然是美的居家之一,在这里美备受推崇,但文学也屡屡举出美的潜在危险。法国名作家大仲马(Alexadre Dumas)在他的巨作《三剑客(I tre moschettieri)》中所描写的女主角米莱迪(Milady)就是切确的真理,她固然阴险狡诈,玩弄权势,却因为自己的美艳而成为极具说服力和掌控力的女性。让美沦为权势的工具就是一种危险。奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)在他的小说《道林·格雷的画像》(Il ritratto di Dorian Gray)中也有类似的描写。这两部小说所描写的美似乎不因时间而枯萎凋谢,却成了自身和他人的灾祸。

费奥多尔·陀思妥耶夫斯基(Fëdor Dostoevskij)经常反复谈论美的拯救力量和偏离正道的问题,藉以指出它具有深刻的神学意义。他透过他笔下人物季米特里(Dmitrij)的口说:“美是个可怕的东西,因为它难以界定,也不能够界定,因为天主除了谜没有给我们别的。这里两个河岸就结合在一起,所有的对立都共存…。可怕的是美不但恐怖,而且神秘。撒旦和天主就在这里战斗,他们的战场就是人的心”[9]。

这个危险也横跨美的艺术层面,让美沦为形式上的技巧,成为功能性的居家装潢方式,人不再领会它乃是引领我们向奥秘敞开心扉的动人要素。即使灵修和信仰生活也被卷入把美视为实用浪潮中,成为自我寻求舒适、类似平抚精神的镇静剂,让美失落了无功利性地寻求那迷人、也令人困惑和震惊不安的奥迹的张力[10]。

圣经跟美有着复杂和多方面的关系,它毫不迟疑地指出美的模棱两可性质,这个性质远离超验性,孤芳自赏,自成为偶像。旧约《智慧篇》警惕许多人专注于寻求美而不将之与造物主连结的危险(参见智13:1-3)《智慧篇》作者明确指出美诱惑了许多人,导致他们崇拜偶像和热衷于操控(参见智14:18-20),这也是弗拉基米尔·索罗耶夫(Vladimir Solov’ëv)的名著《伪基督的故事(Racconto dell’Anticristo)》的主题。

旧约圣经提醒人戒避感性的外表,因为这些外表掩饰着幻想和欺骗:“不要因人美丽便赞美他,也不要因一个人的外表而轻视他”(德11:2)。这为女人同样是个真实的危险,因为她们总离不开与美的关系。圣经,特别是智慧书,有很多与此相关的警句:“姿色是虚幻,美丽是泡影,敬畏上主的女人才堪当受人赞美”(箴31:30);“为了妇女的美容,许多人走入迷途;从此欲情燃烧,有如烈火”(德9:9);“女人美丽而不精明,犹如套在猪鼻上的金环”(箴11:22)。

把美绝对化(神性化),而不追溯象征美的那位,足以使人沉沦,尤其叫人不意识到美的真正特征。天主(Assoluto)始终是美不可分离的伙伴;美之所以能被认识在于它显示存在本身的光彩,这些光彩非表面的第一印象所能认识,它使人与人建立尊重的关系,这个关系特别表现在教育和评估方面,足以避免错误和造成伤害的偏爱:“既危险又无法避免的是美并不止于让人彼此的吸引,它更影响我们对他人的判断,包括那些最不可思议的方面:“一个可爱的孩子会被认为比一个不可爱的孩子聪明;一个讨人喜欢的工作者会被认为比一个不讨好人的工作者更具工作能力;一个相貌姣好的被告者会被认为比一个相貌不如者的罪过还轻;一个俊美的从政者会比一个相貌平方的从政者获得更多的选票”[11]。

美的威力和危险彻底否认理性主义的生命观念。不是理论和概念,而是相遇、关系、情绪因素和第一印象对大多数的决定产生基本作用,而人对此甚至不觉察。

多维之美

真正的美是优雅的、适当的:它既显露又含蓄,绝不给人压力,不以自己为中心,而是引向生命中同样重要的面向,如良善、真理、廉正和爱。美之所以与光的形象密切结合在一起绝非偶然。然而,美尤其引向虽然不可见却真实临在其间的创造者天主,祂知道如何使一切都变得美好。这就是美的循环;它讲述那不可见的、未曾言说的、引人进入非人所能衡量的更辽阔视野:“美可以被视为非地上之物、却临在于可见事物中的那个存在(天主)的闪烁。祂以自己表现的方式成为可见者,足见祂乃属于另一个范畴。祂遽然呈现出来,又遽然不经任何中介而立刻消失…。美不限于可见的世界,它是一切的善、也就是本质之所以的展现方式。不只可见的事物与光接合,可知可理解的领域也与之相连,它不是太阳的光,而是精神之光”[12]。

研究美的时候,很快就会遇上它的认知和伦理层面。一则故事或一部小说在展现它们的艺术品质时,知道以有效的方式描绘时代的精神甚于内容的细致和庞大,因为读者在阅读作品时会立刻感受到一个时代的价值观、问题和文化:“托马斯·曼(Thomas Mann)的《布登勃洛克一家(Buddenbrooks )》一书要比马克思·韦伯(Max Weber)更能帮助读者了解上世纪德国商业大资产阶级的价值观(ethos);而俄罗斯小说家冈察洛夫(Gonciarov)的小说《奥勃罗莫夫(Oblomov)》也比他同时代的意识型态哲学家更能让我们深入了解十九世纪俄国贵族的生活”[13]。

同样地,一个故事的情节和人物总代表道德的另一面和生命的概念:阿雷山德罗·曼佐尼(Alessandro Manzoni)的名著《约婚夫妇(I promessi sposi)》中的人物如唐·罗德里格(Don Rodrigo),阿彭迪奥神父(Don Abbondio),克里斯多佛罗修士(fra Cristoforo),无名氏(l’Innominato),费德里科枢机(cardinal Federigo)等人,都把他们所扮演的角色所代表的恶习和品德表达得如此淋漓尽致,非任何道德性的文章和小品所能比拟。同样的恶习议题如果出自一位伟大艺术家的笔墨,当变得更深刻。

人人可接近却又难以捉摸的美

“世界将被美所拯救”[14]。尼古拉·贝尔蒂耶弗(Nikolaj Berdjaev)评论陀思妥耶夫斯基这句名言说:“真实地改变人性的相貌,使之重生就是达至美的境地,也就是本体的善。事实上,当善确实成就,而不限于象征性地严守法规,它就与美成为一体。最崇高的目标是受造物的美,而非善,尽管善也保守着法律完整性。美将拯救世界,因为宇宙的改观,天堂,乃至天国,其所代表的就是美的完成”[15]。

进入这个非属于人性尺度的更大层次,对人与天主可能的关系有着巨大的影响:这个关系正是在绘画、雕刻、建筑、音乐和文学等各种形式艺术之美中找到,这绝非偶然的事。艺术之美乃是显示与天主的关系最美好的场所之一。天主的神性与这些艺术表达的形式完全结合起来。这就是每个人内心深处所渴望的,而且对之充满怀念并被吸引。

有意义的是,不属于任何宗教、乃至没有信仰的人士也承认艺术之美的这些“神性”特质。这就是美的“民主”特征:的确,人人都可以接近美,受到美的熏陶和吸引,不因个人年纪、社会地位、经济能力和文化程度而有别,因为美基本上与人的感性、想象力及感情有关。人不是这个“逻辑”的准则;正如生命、时间和创造的想象力那样,人仅是分享这个美,但绝不是占有它:“美避开爱它的人:避开诗人,因为诗人停留在他个人的幻想世界;避开唐·乔凡尼(don Giovanni),因为他把美贬抑为具体、不恒常、有待占据、却又从不令他满足的东西;避开诱惑者,因为他把美视为己有,将之表现在诱惑的诡计中,从不把美当作无偿的给予。总之,就因为如此,审美的时刻正是为真理服务的时刻:诗人的惆怅,享乐主义者的忧郁,诱惑者的失策,这一切都构成了人对自己有限的经验,这样的经验揭发了任何仅讲究美学的有限经验,并推动人超越那些局限而进入伦理和宗教的层面”[16]。

如果美不是一个选项,不是多余的豪华,而是存在的基本特征,那么关心美绝不仅是纯属学术性或机会性的练习,而是攸关生死的问题:美对值得活下去的生命是不可或缺的。

美的矛盾性和救援性的层面

在人生整个形形色色的经验中,少有像美这样能施展如此具普遍吸引力和威力的事物。数千年来,诗人、哲学家、艺术家和神学家无不在探索美对我们生命的意义和重要性。然而,美最具吸引力之一或许就是它乃让人接近天主的最好途径。

前面提到的陀思妥耶夫斯基的名句映射了基督信仰神学中的经典议题,即十字架的议题,一个以异于自己存在的方式呈现自己(sub contraria specie)的美的议题;美显示在那些似乎蓄意消灭它的事物上,它(美)承受这些事物并予以赎救:“不可思议的是那最后战胜邪恶、痛苦与毁灭的竟是无能为力的天主,祂无能到自己忍受邪恶,受苦,以至于死亡。了不起的是天主为了彰显祂的全能,竟选择了一条如此间接、曲折、显示祂无能的途径”[17]。

人所能够完成的最神秘举动,也就是彻底改变自己生活的举动,来自他体验到一种毫不蔑视卑微和受苦的“美”,而他与这个“美”相遇的场所正是在十字架上和在那些既辉煌又简朴的礼仪行为中。令人费解的是这些礼仪竟对那些自以为远离天主的人更具吸引力。安德肋·弗洛萨德(André Frossard)以令他惊讶的肯定结束他皈依的叙述说:“只有一件事令我惊讶,即感恩庆典(圣体圣事);倒不是因为我觉得这件圣事似乎难以置信,那令我惊讶的是天主的爱竟找到这种未曾听闻的方式将之通传给人,而尤其选择了穷人和孩子们最喜欢的食物‘面饼’来通传。基督信仰呈现在我眼前的众多恩典中,最美好的莫过于圣体圣事”[18]。

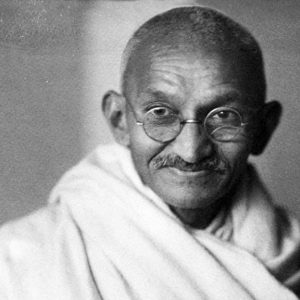

“美”,就如其所结为亲戚关系的“善”一样,能自我散发(diffusivum sui),它渴望把自己通传给所有的人。美本身具有使命特征:它就像光一样,突然间照射,令我们惊讶;它总是主动呈现给人,吸引人,以最不惊动又深入的方式改变人,即所谓的使人“皈依”。

基督信仰的建议,若要成为真实与可信的,就得继续不断地引人走美的道路(via pulchritudinis)。在新福传使命中,若望·保禄二世和本笃十六世两位教宗多次提到,在美似乎陨殁消失之际,美的道路已成为当务之急。

事实上,美始终是窥探生命和绝对(天主)的特殊窗口,它提醒每个时代的人渴望圆满并不是幻想,而是最真实、最深切的期待,人希望与他的创造者天主相会:“一如柏拉图早已指出的,真正的美的基本功能在于通传给人一股健康的‘震动’,让人走出自己,把自己从消极无奈和每日的妥协中救拔出来。这可能会使人像遭枪箭射伤一样感到痛苦,但只有这样才能让人‘醒悟’,重新打开他心灵的眼帘,给他插上双翼,飞向高空。我即将援引的陀思妥耶夫斯基的话显然是大胆和矛盾的,却引人反省:他说‘没有科学,没有面包,人类尚能活着;可是缺乏美,人再也活不了,因为这个世界再也没有什么值得做的了。所有的秘密都在此,整个人类的历史也都在此’…。美击中人心,正因为这样才唤醒人关注自己生命的终向,让他开始前进,给他填满新的希望,赐给他勇毅,彻底地活出存在唯一的恩典”[19]。

- H. -G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1983, 549 s; corsivo nel testo. ↑

- Agostino d’Ippona, s., De vera religione, 39, 72. ↑

- E. Fromm, Avere o essere?, Milano, Mondadori, 1977. ↑

- A. Bausola, «Prolusione», in AA. VV., L’uomo di fronte all’arte: valori estetici e valori etico-religiosi, Milano, Vita e Pensiero, 1986, 9. ↑

- 参见P. Wallace, La psicologia di Internet, Milano, Raffaello Cortina, 2000, 191 s; cfr M. Snyder – E. D. Tanke – E. Berscheid, «Social perception and interpersonal behavior: On the self-fulfilling nature of social stereotypes», in Journal of Personality and Social Psychology 35 (1977) 656-666. ↑

- Ivi, 193; cfr R. Curtis – K. Miller, «Believing another likes or dislikes you: Behaviors making the beliefs come true», in Journal of Personality and Social Psychology 51 (1986) 184-190. ↑

- 同上。 ↑

- 参见 A. Oliverio Ferraris, Chi manipola la tua mente? Vecchi e nuovi persuasori: riconoscerli per difendersi, Firenze, Giunti, 2016. ↑

- F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, in Id., Romanzi e taccuini, vol. V, Firenze, Sansoni, 1961, 174. ↑

- «美已成为时尚。美学成了装潢和化妆的同义词。在当今的社会民生中,后现代经验唯美主义把一切都视为激情的表面游戏,它常模糊地被视为对灵修的美学恢复兴趣。这种现象充满误解:宗教语言有时并非免疫的。» (P. Sequeri, «Lumen sensibus: la serietà teologale dell’estetico», in N. Valentini [ed.], Cristianesimo e bellezza. Tra Oriente e Occidente, Milano, Paoline, 2002, 98). ↑

- M. Costa – L. Corazza, Psicologia della bellezza, Firenze, Giunti, 2006, X. ↑

- H. -G. Gadamer, Verità e metodo, cit., 549 s. ↑

- A. Bausola, «Prolusione», cit., 11. ↑

- F. Dostoevskij, L’idiota, in Id., Romanzi e taccuini, vol. II, Firenze, Sansoni, 1958, 470. ↑

- N. A. Berdjaev, De la destination de l’homme. Éssai d’éthique paradoxale, Paris, Je sers, 1924, 318 (in it. Il destino dell’uomo nel mondo contemporaneo, Milano, Bompiani, 1947). ↑

- B. Forte, La porta della bellezza. Per un’estetica teologica, Brescia, Morcelliana, 1999, 46. ↑

- L. Pareyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Torino, Einaudi, 1995, 203. ↑

- A. Frossard, Dio esiste. Io l’ho incontrato, Torino, SEI, 1969, 148. ↑

- Benedetto XVI, Discorso all’incontro con gli artisti, 21 novembre 2009. ↑